Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]

- Название:Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9192-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres] краткое содержание

Именно эти немногочисленные виды, как считает Уилсон, демонстрируют предысторию человеческих социальных моделей.

«Эусоциальность» – новаторская работа в области эволюционной теории, написанная доступным языком и наполненная интересными наблюдениями, которая заставляет читателя многое переосмыслить.

Уилсон сосредотачивает внимание не на устройстве нашего мозга, а на истинном, по его мнению, источнике нашего превосходства над другими видами – способности к совместному труду.

Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В палеогене и, скорее всего, в верхнем меловом периоде произошло разделение большинства современных подсемейств муравьев (известно 21 подсемейство).

Почему эусоциальность возникает так поздно? И почему она остается столь редким явлением, особенно с учетом того, насколько успешной оказалась эта экологическая стратегия? На земле, а также в пресных и соленых водах существовало множество эволюционных линий, потенциально способных развить эусоциальность, начиная еще с тех времен, когда многоклеточная жизнь только начала завоевывать сушу. В верхнем палеозое и нижнем мезозое существовали десятки тысяч (если не сотни) видов насекомых. Они занимали широкий спектр экологических ниш. Например, Psaronius, род вымерших древовидных папоротников, был гостеприимным хозяином по крайней мере для семи различных групп насекомых, в том числе питавшихся листьями, обладавших колюще-сосущими и грызущими ротовыми органами, галлообразующих, а также питавшихся опавшей листвой и торфом. Многие типы жизненных циклов и механизмов распространения возникли и утвердились именно в это время. Кроме того, во многих группах могли существовать различные степени родства, от клональной до неродственной, что мы можем наблюдать и сейчас среди некоторых потомков животных, появившихся в палеозое.

В настоящее время у большинства отрядов насекомых тоже встречаются общественные агрегации, появившиеся в древности, но не достигшие эусоциальности. За многочисленным потомством ухаживают матери, а иногда и отцы. В некоторых случаях родители вместе с потомством мигрируют из одного места в другое. У одних видов потомство находится под защитой гнезда, у других растет на открытой местности. В частности, долговременный уход и защиту молодняку обеспечивают горбатки, щитники-черепашки, белостоматиды, галлообразующие тли, кружевницы, богомолы, уховертки и пилильщики-аргиды. У некоторых видов встречается организованное движение личинок, взрослых особей (или и тех и других) – это, в частности, вертячки, сеноеды, эмбии, ночницы и коконопряды, кобылки, тараканы, пилильщики и пилильщики-ткачи.

Из этого широкого набора субсоциальных насекомых и других животных возникает очень небольшое число независимых линий современных эусоциальных видов. Появление развитых сообществ очевидно не коррелировало со степенью родства в семьях или иных тесно связанных группах. Основа для их возникновения в чем-то совершенно ином. Дело в том, что все эти линии (насколько нам известно, исключений нет) сначала освоили предварительную адаптацию – продолжительную заботу о молодняке в своих гнездах, от яйца до взрослой особи, посредством регулярного кормления или проверки состояния потомства (или и то и другое) в сочетании с постоянной защитой от врагов.

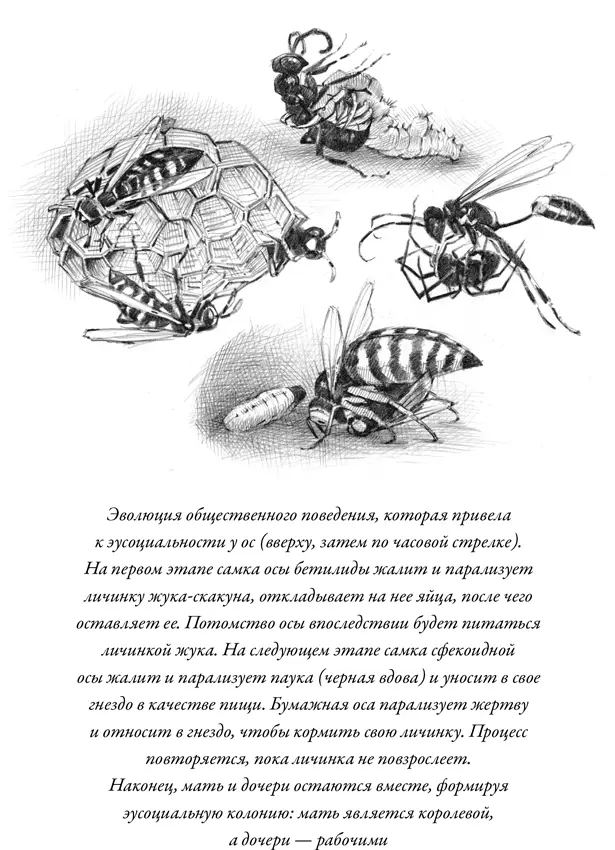

Общая закономерность возникновения эусоциальности начала проясняться чуть более полувека назад благодаря новаторским исследованиям Чарльза Миченера о пчелах в Канзасском университете и Говарда Эванса об осах в Гарвардском университете. Они оба были моими наставниками и сильно повлияли на мои ранние работы, посвященные муравьям. Общая последовательность, установленная на основе их исследований (хотя многие эксперты продолжают работать в этой области), следующая. Сначала взрослые представители вида строят гнезда, наполняют ячейки пыльцой или парализованной добычей, откладывают яйца, запечатывают гнездо и уходят. У некоторых видов есть отличия, начиная со второй фазы: взрослые строят гнезда и откладывают яйца, после чего заботятся о молодняке посредством периодического кормления или чистки гнезда (или и то и другое). Наконец, у еще меньшего числа видов, которых сейчас принято классифицировать как примитивные эусоциальные виды, мать и взрослые потомки остаются в гнезде, при этом мать откладывает яйца, выполняя основные репродуктивные функции, а другие особи добывают пищу и выполняют прочие задачи в качестве нерепродуктивных рабочих.

Эта последовательность, как полагают исследователи, привела к появлению развитых сообществ у муравьев и эусоциальных ос, как показано на иллюстрации далее. В раннемеловом периоде, около 200–150 млн лет назад, жалоносные осы охотились на насекомых, живущих в почве и опавшей листве. Если бы они были такими же, как современные семейства ос – Bethylidae, Mutillidae, Pompilidae, Sphecidae и Tiphiidae , являющиеся нашими привычными спутниками во время прогулок на природе, многие из них специализировались бы на пауках и личинках жуков. После спаривания самка находила жертв по запаху, нападала и жалила, впрыскивая парализующий яд, откладывала по яйцу на каждую из жертв, после чего оставляла их, а вылупившаяся личинка могла далее питаться телом парализованной жертвы. Современные паразитирующие осы, например из рода Methocha , захватывают норы личинок жука-скакуна, жалят ее обитателя, откладывают яйцо и оставляют жертву и яйцо в том же месте.

Некоторые жалоносные осы, ведущие свое происхождение от этих более примитивных охотниц, переносят жертву в гнездо, которое построили сами, откладывают яйцо, запечатывают гнездо, после чего улетают, чтобы снова повторить процедуру с новым гнездом. Один из наиболее известных примеров – виды роющих ос ( Sphecidae ), строящие лепные гнезда и предпочитающие размещать их под мостами или карнизами домов.

Небольшая группа видов жалоносных ос остается со своим выводком, постоянно принося свежую добычу, пока личинки не созреют. Когда молодняк достигает зрелости, мать и потомство расстаются.

Наконец, у совсем небольшой группы видов ос (в том числе у предков муравьев) мать и потомство остаются вместе, формируя эусоциальную колонию.

Последовательность из постоянно уменьшающихся наборов эволюционных линий и видов указывает на необычную адаптацию в жизненном цикле, не связанную с близким генетическим родством среди членов группы основателей колонии, которую обычно считают главной предпосылкой возникновения эусоциальности. И действительно (на что я уже указывал), близкое родство не является причиной возникновения эусоциальности. Это ее следствие. Все, что нужно для перехода от жизни в одиночку к эусоциальному существованию, – это заглушить мутацию одного или нескольких аллелей, которые предписывают склонность родителей к тому, чтобы сначала заботиться о потомстве, а потом расставаться с выводком, когда он достигнет зрелости.

Эусоциальность, то есть разделение группы на репродуктивную и нерепродуктивную касты, возникла лишь у нескольких эволюционных линий животных, причем это произошло сравнительно поздно и, за редким исключением, только на суше. Тем не менее эти несколько линий привели к появлению муравьев, термитов и людей, занявших доминирующее положение в животном мире

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]](/books/1075961/edvard-uilson-eusocialnost-lyudi-muravi-golye.webp)

![Карина Демина - Моя свекровь и другие животные [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095131/karina-demina-moya-svekrov-i-drugie-zhivotnye-litr.webp)