Хью Раффлз - Инсектопедия

- Название:Инсектопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-460-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хью Раффлз - Инсектопедия краткое содержание

Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.

Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» – это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Инсектопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Именно на эту ересь Фабр бросил в атаку своих ос. И именно осы дали ему основания категорично заявить: «Я отвергаю современную теорию инстинкта». «Современная теория (так он презрительно называет эволюцию), искусная игра, которой способен упиваться кабинетный натуралист, формирующий мир сообразно своему капризу, но в которой наблюдатель – человек, соприкасающийся с реальностью, – не может найти объяснения чему бы то ни было из того, что видит» [72].

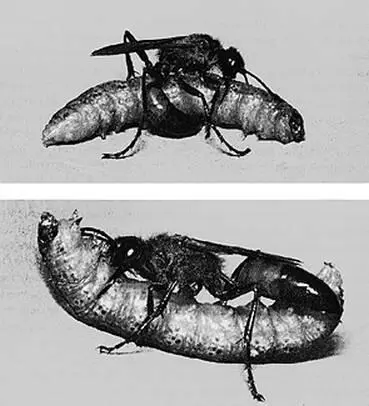

Аммофила щетинистая выбирает себе особенную добычу, которая может в пятнадцать раз превосходить ее по весу, – гусеницу чешуекрылой бабочки Agrotis segetum. Описание борьбы между крохотной осой и гигантской серой гусеницей – одна из самых знаменитых цитат из трудов Фабра. «Никогда, – писал он, – интуитивная наука инстинкта не демонстрировала мне ничего более волнующего».

Он прогуливается с другом неподалеку от дома, когда они замечают возбужденную осу Ammophila . Оба человека «немедленно легли на землю вблизи от места, где она трудилась» – собственно, настолько близко, что (типичная деталь а-ля доктор Дулитл) оса ненадолго заползает на рукав Фабра [73]. Они наблюдают, как оса носится над узкой полоской земли, явно напав на след своей добычи. И гусеница неосмотрительно появляется.

«Охотница немедленно подлетела, ухватила гусеницу за „загривок“ и крепко вцепилась в нее, хотя добыча корчилась. Сидя на спине чудовища, оса изогнула свое брюшко и вдумчиво, неторопливо, словно хирург, прекрасно знающий анатомическое строение своего пациента, вонзила свой ланцет в брюшную часть каждого сегмента, из которых состоит тело гусеницы, от первого до последнего. Ни одно „кольцо“ не осталось без укола; все сегменты – и с лапками, и без лапок – были обработаны по порядку, от переднего к заднему» [74].

Обратите внимание на ключевое наблюдение: оса жалит гусеницу девять раз, делая каждую «иньекцию» в строго определенную точку на определенном сегменте тела. И обратите внимание, что уколы делаются последовательно. Анатомическое исследование, которое затем провел Фабр, по-видимому, подтверждает предусмотрительность осы. Жало вонзается с хирургической скрупулезностью, каждый раз выводится из строя очередной двигательный нерв гусеницы. Но самое интересное впереди:

«Голова жертвы всё еще нетронута, ее челюсти работают: они могли бы с легкостью, пока гусеницу тянут, вцепиться в какую-нибудь соломинку, торчащую из земли, и успешно воспротивиться этому принудительному утаскиванию; мозг, этот главный нервный узел, мог бы вызвать упорный поединок, вести который со столь тяжелой ношей было бы крайне неудобно. Хорошо бы избежать этих помех. Следовательно, гусеницу необходимо ввести в состояние оцепенения, которое лишит ее малейших поползновений к самообороне. Аммофила достигает этого, покусывая голову гусеницы. Она старается воздерживаться от применения своего стилета: она не неуклюжая растяпа, она прекрасно знает, что поранить мозговой нервный узел значило бы умертвить гусеницу на месте, а этого как раз следует избежать. Она просто сдавливает мозг своими челюстями, просчитывая каждый нажим; и всякий раз она делает паузу, чтобы оценить оказанное воздействие, поскольку нужно достигнуть правильного соотношения, определенной степени оцепенения, которую нельзя превысить, чтобы не вмешалась смерть. Таким образом достигается надлежащий уровень летаргии – сонное состояние, при котором полностью теряется воля. И теперь гусеницу, неспособную сопротивляться, неспособную желать сопротивления, хватают за загривок и тащат в гнездо. Комментарии ослабили бы красноречивость таких фактов, как эти» [75].

В статье, опубликованной в 1972 году, а ныне считающейся классикой, психолог Ричард Херрнстайн (в наше время его вспоминают с определенной антипатией как автора работы «Колоколообразная кривая») называет Фабра одним из главных представителей «интуитивистского подхода к инстинкту» и лаконично описывает его позицию как «набор отрицаний, объединенных чувством благоговения» [76].

На рубеже XIX – ХХ веков – в период бурных постдарвинианских диспутов о природе и происхождении поведения человека и животных – инстинкт был одним из центральных, горячо оспариваемых философских и эмпирических понятий. Интуитивистический подход (согласно которому инстинкт – особая, не имеющая четкого определения способность к адаптации, автономная от интеллекта) был лишь одной из нескольких противоборствующих позиций. Херрнстайн выделяет три позиции, противопоставляя мнение Фабра взглядам рефлексистов, объединяющих такие разные фигуры, как Герберт Спенсер, физиологи Жак Лёб и (в ранних работах) Дж. Б. Уотсон, а также психолог и философ Уильям Джеймс; последний очень четко формулировал различия между своей позицией и позицией Фабра:

«Старые труды об инстинкте – пустая трата слов… они задушили всё расплывчатыми выражениями изумления перед ясновидческими и пророческими способностями животных – столь превосходящими любые способности человека, – а также перед милосердием Божиим, наделившим их таким даром. Но милосердие Божие наделяет их прежде всего нервной системой; и, если обратить на это наше внимание, инстинкт сразу же кажется чем-то не более и не менее чудесным, чем все остальные факты жизни» [77].

Джеймс пишет, что в этом понимании инстинкты были не более чем сложными, дифференцированными рефлексами (по знаменитому выражению Спенсера, «сложносоставной рефлекторной деятельностью»).

Третья позиция, выделяемая Херрнстайном, совпадала со взглядами рефлексистов в том, что инстинкты подвержены селективному отбору, как и морфологические черты. Ее основной поборник Уильям Макдугалл нарек эту позицию «гормической психологией» (то есть «гормональной»). На взгляд Макдугалла, инстинкты – нечто весьма податливое, подверженное влиянию среды, но у инстинкта есть некий стабильный стержень, которым является стремление к конкретному результату (постройке гнезда, иммобилизации добычи и т. п.); инстинкт – импульс, стоящий почти за всеми актами поведения у человека и животных. «Инстинкты, – писал Макдугалл, – это ментальные силы, которые всецело формируют и поддерживают жизнь индивидов и социумов» [78].

Когда в двадцатые годы ХХ века набрал силу бихевиоризм, объяснение поведения животных через инстинкты вышло из моды и вернулось лишь в пятидесятые годы в научно-популярных книгах этологов (особенно Конрада Лоренца и Николаса Тинбергена), которые, хоть и были дарвинистами, четко разграничивали инстинкт и обучение. Существует традиция, которая тянется через десятилетия от Фабра к этим современным исследователям поведения животных и держится на простых экспериментах с поведением в естественной среде обитания, внимательных наблюдениях и уже известной нам комбинации научного подхода с благоговением. Эта традиция каким-то образом оставляет в стороне неприязнь Фабра к теории эволюции, зато делает упор на его внимании к народному просвещению – этой установке на общедоступность, которая побудила Лоренца, Тинбергена и их коллегу Карла фон Фриша обзавестись внимательной читательской аудиторией. Кстати, благодаря этой установке они получили Нобелевскую премию, которой не удостоился их предшественник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: