Хью Раффлз - Инсектопедия

- Название:Инсектопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-91103-460-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хью Раффлз - Инсектопедия краткое содержание

Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.

Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» – это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Инсектопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

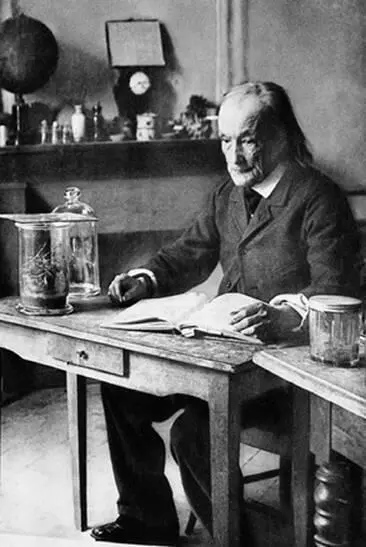

Это был лютый гнев, из которого вырос ярый популизм. Обращаясь к воображаемой аудитории из представителей научной элиты – к тем, кто, ссылаясь на то, что Фабр был противником эволюционной теории, изъял его учебники из школ и вновь обрек его на безысходную нищету, – он изливает столь всепоглощающую страсть, что временно милует цикад: «Вы разрываете животное на части, а я изучаю живое животное; вы превращаете его в предмет ужаса и сострадания, а я делаю так, чтобы его полюбили; вы трудитесь в пыточном застенке и анатомическом кабинете, я же делаю свои наблюдения под синим небом под песни Cicadae ; вы подвергаете клетку и протоплазму химическим испытаниям, а я изучаю инстинкт в его высших проявлениях; вы выведываете секреты смерти, а я – секреты жизни» [64].

Он, разумеется, подразумевал, что изучает живое животное, животное в его истинной форме, изучает таким, каким Господь Бог повелел его знать, – изучает существо, у которого есть свой характер, своя загадка и свое четкое предназначение, существо, которое можно познать через эмпирический опыт, а не через теорию, посредством тесного знакомства, а не умозрительно.

Но, как нам уже известно, он не чурался подглядывать за смертью; собственно, если верить врачу и политику Жоржу Виктору Легро, который дружил с Фабром и написал его биографию, всё началось с того первого вскрытия в Аяччо. На Корсике Фабр подружился с Альфредом Мокэн-Тандоном, профессором ботаники из Тулузы, который был старше его на двадцать лет. Мокэн-Тандон одновременно был литератором: писал стихи на провансальском языке и говорил о важности изящного стиля даже в трактатах по биологии. За обедом Мокэн-Тандон достал из швейной корзинки «инструменты» и принялся вскрывать улитку. «С тех пор, – написал Легро, – Фабр начал не только собирать мертвые, бездеятельные или высохшие образцы, которые были всего лишь материалом для исследований и удовлетворяли его любознательность, – он начал рьяно препарировать, чем никогда не занимался прежде. Своих крохотных гостей он размещал в буфете; он занимался, как и впоследствии, в будущем, только самыми маленькими живыми существами». Вскоре Фабр написал с Корсики Фредерику: «Мои скальпели – это миниатюрные кинжалы, которые я делаю сам из тонких иголок; мой мраморный стол – дно блюдца; мои пленники проживают дюжинами в старых спичечных коробках; maxime miranda in minimis » [65] [ «Natura maxime miranda in minimis» ( лат .) – «Природа в особенности достойна восторга в своих малых порождениях»].

Maxime miranda in minimis . Самыми дивными из многочисленных крохотных чудес, которые он обнаружил в последующие десятилетия, были хищные осы. Часть того, что они ему открыли, была уже известна человечеству, но остальное было в новинку. Уже знаменитый Реомюр, основоположник энтомологических наблюдений, пространно описавший осу Odynerus в своих шеститомных Mémoires pour servir à l’histoire des insectes («Воспоминаниях, которые послужат историей насекомых», 1734–1742), знал, что вместо откладывания яйца прямо на «шевелящуюся груду» из двух десятков пленных личинок долгоносика осы Odynerus (и Eumenes ) подвешивают яйцо на тонкой нитке, прикрепленной к купольному своду гнезда [66]. Фабр несколько лет пытается устроить себе возможность понаблюдать за этим и наконец становится свидетелем описанной картины.

То был, признался он, «один из тех моментов внутренней радости, которые становятся возмещением за сильные мучения и изнеможение».

Личинка осы, вылупившись из яйца, спускается пообедать («Двигаясь вниз головой, она взгрызается в обмякшее брюшко одной из гусениц»), а потом – когда ее пища начинает беспокойно дергаться – благополучно подтягивается по нити, чтобы добыча ее не задела [67].

4

Каждое из насекомых Фабра подтверждало: инстинкт – это сила. Фабр утверждал: может показаться, будто эти животные знают, что делают. Может показаться, будто их поразительное поведение – внешнее проявление внутренней жизни. Но это будет полнейшее заблуждение. Они действуют инстинктивно, они не наделены самосознанием. Они подчиняются инстинктам, которыми обладают с момента сотворения мира, инстинктам слепым, косным и врожденным, инстинктам, которые не являются результатом обучения, но присутствуют, полностью сформированные, с рождения, инстинктам безукоризненным и непогрешимым, узкоспециализированным в плане функций и специфическим для каждого вида. Эти инстинкты обладают «мудростью»: они порождают безошибочные действия, которые решают самые сложные проблемы физического существования. Но если ради эксперимента создать препятствия, то инстинкт оказывается абсолютно «невежественным»: не реагирует на самые элементарные изменения привычных условий жизни [68].

Фабр вновь и вновь рассказывал эту историю, полагая, – как и доныне считают многие креационисты, – что инстинкт указывает на ахиллесову пяту эволюции, свидетельствует, что биологические виды неизменны и непреложны, причем остаются неизменными с начала времен. Аргумент Фабра очень прост: разве могли бы существовать промежуточные стадии такого крайне замысловатого и четко выверенного поведения? Подумайте о хищных осах, говорит он, это игра, где либо пан, либо пропал: «Искусство приготовления провизии для личинки не доступно никому, кроме мастеров, и не терпит подмастерьев» [69]. Если добыча недостаточно обездвижена, указывает Фабр, она уничтожит яйцо или личинку; если добыча умрет от тяжелого ранения, личинка вылупится, но умрет от голода, потому что ее пища сгнила. Какой гений животного мира проводит скрупулезные расчеты, благодаря которым добыча вновь и вновь усыпляется, но ее жизненные функции не страдают? Наблюдая, как щетинистая аммофила парализует свою жертву, Фабр открывает для себя величайшую истину жизни, тайну тайн, перед лицом которой даже зрелые ученые мужи не могут удержаться от слез:

«Животные подчиняются своему непреодолимому инстинкту, не осознавая своих действий. Но откуда приходит это идеальное вдохновение? Могут ли разумно истолковать его теории атавизма, естественного отбора, борьбы за жизнь? Для меня и моего друга это было и осталось одним из самых красноречивых откровений невыразимой логики, которая правит миром и руководит невеждами с помощью законов своего вдохновения. Растроганные этим проблеском истины до глубины души, мы оба почувствовали, как на глаза нам навернулись слезы, порожденные каким-то неописуемым чувством» [70].

Любое из его насекомых могло бы натолкнуть его на этот вывод. Но Фабр полагал, что именно осы дают самый сильный аргумент против мнения Дарвина, что инстинкт – это наследуемое адаптивное поведение; что, как сформулировал Дарвин в «Происхождении человека» (1871), сложные инстинкты приобретаются «через естественный отбор вариаций более простых инстинктивных действий», а «те насекомые, которые обладают самыми поразительными инстинктами, – определенно самые умные». С точки зрения Дарвина, инстинкты, разумеется, наследуются, они далеко не неизменны и далеко не безупречны. Это плоды адаптивности, а не предвидения. Дарвин сформулировал это так: «Умные действия, после того как они выполняются при жизни нескольких поколений, превращаются в инстинкты и наследуются» [71].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: