Вилен Барабой - Ядерные излучения и жизнь

- Название:Ядерные излучения и жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1972

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вилен Барабой - Ядерные излучения и жизнь краткое содержание

Ядерные излучения и жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нельзя не учитывать также, что наладить совершенную физическую защиту во всех случаях, когда человек сталкивается с источниками ионизирующей радиации, необычайно трудно. В лабораторных и производственных условиях чрезвычайно сложно, почти невозможно рассчитать потребную защиту на все случаи жизни и на годы вперед. А ведь создание массивной физической защиты - дело не только дорогое и трудоемкое, но и длительное. И уж вовсе невозможно обеспечить физическими методами индивидуальную защиту людей, вынужденных работать в зоне действия ядерных излучений или подвергающихся многократному интенсивному местному облучению с лечебной целью, например при лучевой терапии злокачественных новообразований. Поэтому во всех случаях, когда физическая защита невозможна или дает недостаточный эффект, целесообразно использовать химические методы защиты, значительно менее громоздкие и более гибкие. Наконец, можно рассчитывать на ослабление радиационных повреждений при введении химических препаратов и после облучения, чего, разумеется, нельзя достичь с помощью физической защиты.

Каким же образом химические соединения, вводимые искусственно извне, могут оказать влияние на размер лучевых поражений, на тяжесть лучевой болезни, вызванной последующим облучением? Как, вообще, могла появиться мысль об ослаблении лучевой травмы с помощью химических средств?

Первые идеи о возможности химической защиты возникли из наблюдений и экспериментов, касающихся радиочувствительности различных организмов. Чем объяснить, что один организм погибает под влиянием дозы облучения в 500 - 600 р, а другой превосходно себя чувствует после 100 тыс. р? Насекомые, называемые наездниками, после облучения 180 тыс. р чувствуют себя даже лучше и живут дольше, чем без облучения. А бактерии Pseudomonas, по сообщению американских ученых, отлично размножаются в воде, окружающей ядерный реактор, где доза за 8 часов составляет 10 млн. р.

Несомненно, что чувствительность разных организмов к радиации зависит от многих причин. Более сложные высокоразвитые организмы, располагающие сложными системами регуляции жизненных функций, выходят из строя под влиянием таких малых доз излучения, которые еще не убивают отдельных клеток, а лишь нарушают координацию их работы. Однако на очень большом исследовательском материале, охватывающем представителей всех классов и типов животного царства, не было обнаружено прямой зависимости между сложностью организации и радиочувствительностью. Выяснилось, что в каждой группе животных есть виды более и менее чувствительные. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что, быть может, устойчивость некоторых организмов связана с особыми химическими веществами, присутствующими в тканях и препятствующими действию радиации.

Каким же образом химические вещества могут вмешаться в биологический эффект радиации и ослабить его? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к тем разделам книги, в которых было рассказано о сложнейших физических, химических и биохимических процессах, протекающих в живом организме после его облучения. Очевидно, защитные вещества могут действовать только тогда, когда они вмешиваются в реакции радиационного последействия, ослабляя или прерывая их.

Чем глубже познаем мы закономерности течения этих реакций, их последовательность, чем лучше изучим механизмы усиления первичного радиобиологического эффекта, тем целеустремленнее будут поиски защитных препаратов и тем скорее будет достигнут желанный успех. История успехов и неудач ученых-радиобиологов убедительно показывает, что каждый новый шаг в действительном познании механизмов лучевого поражения знаменуется почти немедленно открытием новых противолучевых средств.

Обширная область современной радиобиологии, изучающая методы химической защиты от действия излучений, ведет свою недолгую историю с 1949 г., когда ею были достигнуты первые реальные успехи. В этом же году американский химик Г. Баррон установил, что продукты, образующиеся во время облучения (радиолиза) воды, уменьшают активность ряда ферментных белков, содержащих сульфогидрильные (- SH) группы. Постепенно природа этих активных продуктов была выяснена, и оказалось, что сульфогидрильные группы особенно легко окисляются свободными водными радикалами и перекисями. Если для ферментативной активности белков необходимы эти группы, их окисление, естественно, сказывается на активности.

Тогда Баррону пришла счастливая мысль: нельзя ли с помощью веществ, восстанавливающих сульфогидрильные группы, восстановить и активность ферментов, утративших ее под влиянием облучения. Для "ремонта" окисленных - SH-групп белков логичнее всего было применить такие вещества, которые сами содержат неокис-ленные сульфогидрильные группы и могут подставлять их на место разрушенных свободными радикалами групп белков. Примененная Барроном аминокислота цистеин, содержащая в своей молекуле SH-группу и встречающаяся в живых клетках в свободном виде и в составе белков, действительно восстанавливала активность серу-содержащих ферментов (так называемых тиоловых ферментов), выделенных из организма и растворенных в воде.

Открытие Баррона было немедленно использовано в опытах на животных. Американцы Г. Патт и Е. Кронкайт значительно уменьшили гибель облученных мышей, вводя им перед облучением цистеин и глютатион (вещество, которое содержит сульфгидрильные группы и входит в состав нормальных клеток и тканей). Под влиянием первых обнадеживающих результатов, полученных этими исследователями, в разных странах мира многие ученые начали работать в этой области. Были испытаны тысячи серусодержащих соединений, и многие из них проявили противолучевое действие. Правда, защитный эффект всех этих веществ был непостоянным и наблюдался только в опытах на мелких животных (мышах, крысах). А некоторым ученым вообще не удалось повторить опыты своих коллег.

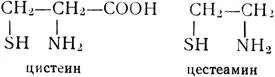

Новый серьезный шаг вперед был сделан в 1951 - 1952 гг., когда бельгийский радиобиолог 3. Бак для защиты мышей от действия облучения применил цистеамин - вещество, содержащее сульфогидрильную группу и очень близкое к цистеину. Цистеамин отличается от цистеина отсутствием кислотной (карбоксильной) группы:

Вводя мышам цистеамин непосредственно перед облучением, Бак предотвратил гибель всех мышей, облученных абсолютно смертельной дозой радиации (700 р).

Опыт Бака повторили ученые разных стран с неизменным успехом. В последующие годы противолучевое действие цистеамина изучалось очень широко и подробно (наряду с изучением других веществ, содержащих серу). Было установлено, что цистеамин защищает от облучения не только мышей, но собак и обезьян. С помощью внутривенного введения различных солей цистеамина удалось значительно ослабить лучевые реакции у больных, подвергавшихся рентгенотерапии и другим видам лучевого лечения. Таким образом, молодая отрасль науки, только что родившаяся на свет, одержала первые серьезные победы. В последующие годы было доказано, что продукт окисления цистеамина-дисульфид цистамин (он образуется, если от двух SH-групп отнять атомы водорода, за счет появления связи между атомами серы: - S - S -) не менее активен, а амино-этилизотиуроний (сокращенно АЭТ) даже превосходит цистеамин. Оба этих препарата дают более продолжительный (до 1 - 2 часов) защитный эффект, могут вводиться через рот и применяться в клинических условиях для ослабления побочных реакций у больных при лучевой терапии злокачественных опухолей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: