Евгений Романцев - Закономерные чудеса

- Название:Закономерные чудеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1976

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Романцев - Закономерные чудеса краткое содержание

Закономерные чудеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но, пожалуй, наибольшее впечатление произвели дальнейшие работы американского биохимика М. Нассы. Он и его сотрудники обнаружили в митохондриях свою особую дезоксирибонуклеиновую кислоту. В митохондриях "самая золотая из всех молекул" имела форму не двухнитевой спирали, а кольца. Но это была самая настоящая дезоксирибонуклеиновая кислота. И вот что важно: ДНК, имеющую форму кольца, находили только в бактериях. ДНК всех многоклеточных организмов имеет форму спирали.

А вот еще черты сходства. Лекарства, которые угнетают жизнедеятельность бактерий, обычно тормозят синтез белка. Эти же лекарства угнетали и синтез белка в митохондриях. Даже те участки в митохондриях, где происходит синтез белка, были похожи на "белковые фабрики" бактерий.

Конечно, было бы несправедливым не рассказать и о трудностях, с которыми встречается гипотеза бактериального происхождения митохондрий.

ДНК митохондрий, в сущности, генетический материал этих частиц. Так вот, она довольно-таки однообразна по своему строению. А из этого неумолимо следует, что ее будет "не хватать", чтобы отдавать "команды" для синтеза самых разнообразных белков митохондрий. Ее "хватит" на синтез только немногим более 30 белков, а ведь их в митохондрии значительно больше. Было подсчитано, например, что митохондрии способны синтезировать только 20 процентов собственного белка, а остальные 80 должны поступать извне, из жидкого содержимого клетки. А если так, "то этими 80 процентами "командуют" гены, находящиеся в ядре клетки.

Таковы некоторые возражения против гипотезы происхождения митохондрий из бактерий, и хлоропластов — из древних простейших водорослей.

Конечно, митохондрия — не бактерия. За многие миллионы лет эволюционного процесса исходная бактериальная форма, если она и была, претерпела существенные изменения. По-видимому, бактерии вступили в определенный тип мирного сосуществования с многоклеточными организмами и в результате этого изменились сами.

Как раздобыть энергию?

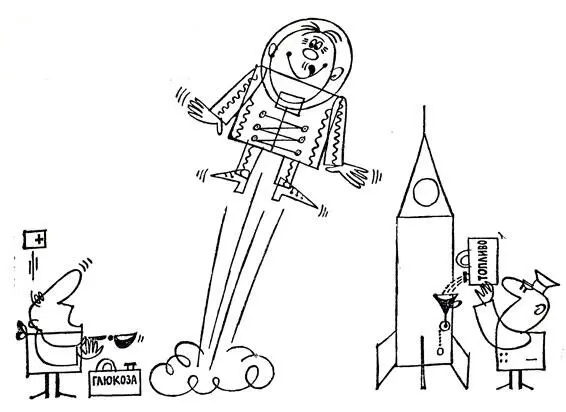

Возьмем какой-нибудь самый простой пищевой продукт, например, глюкозу. Если щепотку глюкозы сжечь в пламени, образуется значительное количество энергии. Но если бы энергия, заключенная в глюкозе, выделилась мгновенно, клетка погибла бы.

В жизни ничего подобного никогда не происходит. Миллионы и миллионы лет отрабатывалась "биологическая машина", в которой энергия высвобождается постепенно, маленькими порциями, а ее избыток откладывается впрок и особым образом консервируется.

Один из самых простых способов выработки энергии живой клеткой называется гликолизом. Глюкоза, как известно, продукт, сладкий на вкус. А термин "гликолиз" образован из двух греческих слов: "гликис" — сладкий и "лизис" — распад. Проще говоря, гликолиз — это распад глюкозы в живой клетке.

Как быть с избытком анергии? Предположим, энергия выделяется сейчас, а использоваться будет значительно позже. Или такая ситуация: энергия вырабатывается в одном месте, а потребляться должна в другом.

В процессе эволюции эти проблемы были разрешены самым удачным образом. В живой клетке избыток анергии накапливается в виде "универсального топлива", которое может быть использовано в любой момент. Таким универсальным топливом в клетке служит аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). В молекуле этого соединения есть три остатка фосфорной кислоты. Для присоединения последнего, третьего, остатка требуется очень много энергии. Поэтому, когда он отщепляется, выделяется значительное количество энергии. Энергия из связанного состояния переходит в свободное.

Живой организм работает с разной интенсивностью: то мало — мы отдыхаем или спим, то очень много: спортсмен бежит марафонскую дистанцию.

Если возникает необходимость в небольших или умеренных нагрузках, выработка энергии идет с помощью гликолиза. Из глюкозы, состоящей из шести углеродных атомов, образуются две молекулы молочной кислоты, каждая из которых содержит три углеродных атома. Одновременно с этим синтезируется две молекулы АТФ. На самом-то деле образуется четыре молекулы АТФ. Но пока гликолиз проходит" до конца, две молекулы аденозинтрифосфорной кислоты расходуются снова, так что в конечном результате клетка получает две молекулы богатого энергией соединения.

Процесс гликолиза не так прост, как может показаться на первый взгляд. На пути превращения глюкозы в две молекулы молочной кислоты лежит длинная цепь химических реакций. В них участвуют 11 ферментов, и запускает в ход все эти реакции опять-таки аденозинтрифосфорная кислота.

Увы, при гликолизе образуется лишь незначительная часть энергии, всего-навсего 47 килокалорий. А вот если грамм-молекулу глюкозы окислить до конца, до углекислого газа и воды, то выделится уже 686 килокалорий энергии.

Гликолиз изучен достаточно хорошо. Он поражает своей логичностью. В процессе эволюции, растянувшейся на миллионы лет, гликолитическая машина оказалась отлично отработанной.

Как избежать "энергетический кризис"?

Нашему организму часто приходится выполнять работу, требующую большой затраты энергии. Гликолиз не может обеспечить энергией резко возросшую потребность клетки. Казалось бы, надвигается опасность "энергетического кризиса". Однако он, как правило, никогда не наступает. В клетке существует другой, еще более совершенный, еще более универсальный способ наработки энергии.

Клетки всех млекопитающих и человека получают большую часть энергии за счет процесса дыхания. В связи с этим один известный современный биохимик как-то в шутку заметил: гликолиз по выработке энергии так относится к дыханию, как слабосильный одноцилиндровый двигатель, установленный на велосипеде, к мощной реактивной турбине современного лайнера.

Слово "дышит" всегда ассоциируется в нашем понимании со словом "живет". И конечно, понятие "жить" всегда включает "дышать". Специалисты понимают под "дыханием" длинную цепь химических реакций, в результате которых образуется максимальное количество энергии, а ее избыток консервируется в виде аденозинтрифосфорной кислоты.

При дыхании источником энергии могут служить не только глюкоза, но и значительно более сложные химические соединения: белки, жиры и углеводы. Но, как бы ни были сложны эти вещества, все они превращаются в простое химическое соединение, состоящее всего из двух углеродных атомов — остаток хорошо известной многим уксусной кислоты.

Затем образовавшиеся остатки уксусной кислоты вступают во второй этап дальнейших превращений, который называется циклом Кребса, по фамилии известного английского биохимика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: