Кирилл Еськов - Доказательства эволюции

- Название:Доказательства эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - Доказательства эволюции краткое содержание

). Отличия файла от оригинала минимальны. В файле отсутствуют по понятным причинам несколько видеороликов, которые имеются в оригинале, но все изображения и гиперссылки сохранены. Кроме того, в файле отсутствует самая последняя глава — фрагменты из книги Ф. Коллинза.

Доказательства эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Литература:

Cubas P., Vincent C., Coen E.. 1999. An epigenetic mutation responsible for natural variation in floral symmetry. Nature. 1999 Sep 9;401 (6749):157–161.

Gustafsson Å. 1979. Linnaeus' Peloria: the history of a monster. Theor. Appl. Genetics 54: 241–248.

Важнейшим модельным объектом генетики растений была и остается резуховидка Таля, более известная под своим научным названием Arabidopsis thaliana . Это невзрачная однолетняя травка, относящаяся к семейству крестоцветные, служит своего рода «растительной дрозофилой»: именно её изучение позволило сформулировать современные представления о механизмах генетического контроля развития растений. Мы уже говорили про некоторые гомеозисные мутации у Arabidopsis ; они вполне могут претендовать на эволюционную роль «обнадёживающих монстров». Правда, природные популяции резуховидки, в которых «монстры» встречались бы в заметном количестве, пока неизвестны.

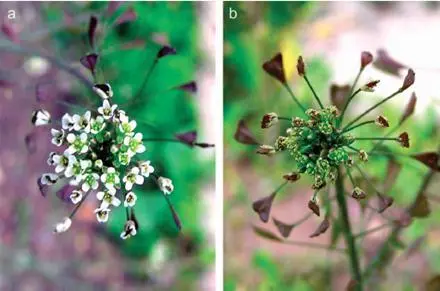

Такие «монструозные» популяции, однако, найдены у пастушьей сумки ( Capsella bursa-pastoris ), близкого родственника Arabidopsis . Ещё в 1821 году П.М. Опиц (P.M. Opiz) описал необычную форму этого растения, у которой все 4 лепестка преобразовались в тычинки (их, соответственно, стало не шесть, как обычно для крестоцветных, а десять). Позже безлепестные экземпляры (иногда в значительном количестве) были обнаружены на территории ряда европейских стран и в США. Две природных популяции пастушьей сумки вблизи Гау-Одернхайма и Варбурга, в которых преобладают безлепестные формы, обстоятельно изучаются немецкими ботаниками во главе с Г. Тайсеном (G. Theißen).

Соцветия пастушьей сумки с цветками дикого типа (а) и с цветками без лепестков (b) (фото из статьи Hintz et al., 2006).

Утрата лепестков не фатальна для пастушьей сумки, семена которой могут образовываться и после самоопыления. Как показали специальные исследования, безлепестные растения существенно не отличаются по количеству семян от растений дикого типа. Не исключено, однако, что такая гомеозисная мутация может привести к смене опылителей: из-за замены лепестков на тычинки цветок становится менее заметным для пчел, но более привлекательным для жуков и других насекомых, питающихся пыльцой. Вообще говоря, утрата околоцветника — это первый шаг на пути к ветроопылению: такую перспективу для пастушьей сумки исключать тоже нельзя.

Но каков может быть генетический механизм замены лепестков тычинками, наблюдаемой у пастушьей сумки? В поисках ответа на этот вопрос большую помощь оказывают данные по Arabidopsis , у которой механизмы контроля развития цветка изучены очень подробно. Десятитычинковые цветки у резуховидки были получены Т. Джеком с соавторами (Jack et al., 1997) путем экспериментального расширения области экспрессии (то есть активной работы) гена AGAMOUS (отвечающего за формирование тычинок и плодолистиков) на ту зону формирующегося цветка, на которой обычно располагается венчик. Вероятно, подобный механизм действует и у пастушьей сумки: эта гипотеза (а также ряд других предположений) проверяются сейчас группой Г. Тайсена.

Литература:

Hintz M, Bartholmes C., Nutt P., Ziermann J., Hameister S., Neuffer B., G. Theißen. 2006. Catching a ‘hopeful monster’: shepherd’s purse ( Capsella bursa-pastoris ) as a model system to study the evolution of flower development. J. Exp. Bot. 57 (13): 3531–3542.

Nutt P., Ziermann J., Hintz M, Neuffer B., G. Theißen. 2006. Capsella as a model system to study the evolutionary relevance of floral homeotic mutants. Plant Syst. Evol. 259:217–235.

Монстры и макроэволюция

Предположим, что некая мутация, случившаяся десятки миллионов лет назад, привела к появлению вполне жизнеспособного «монстра». Но как нам доказать, это этот «монстр» стал родоначальником нового надвидового таксона? Заглянуть в прошлое и реконструировать ход событий на уровне генов позволяют методы молекулярной филогенетикивкупе с генетикой развития. Сопоставляя признаки разных организмов с информацией о структуре и работе генов, регулирующих их индивидуальное развитие, ученые могут строить и проверять модели, объясняющие механизмы возникновения крупных новаций. Этот подход лежит в основе нового научного направления — эволюционной генетики развития, часто называемой «эво-дево» (evo-devo). Рассмотрим его на примерах.

Для Arabidopsis , пастушьей сумки и подавляющего большинства других представителей семейства крестоцветных характерны цветки с лучевой симметрией венчика. Все 4 лепестка у них одинаковы по форме и размерам, и располагаются они под прямым углом друг к другу. У растений рода Iberis (иберис или стенник), однако, мы встречаем цветки с отчетливой двусторонней симметрией: два верхних лепестка у них заметно мельче, чем два нижних. Какие же причины привели к появлению таких цветков — и как нам доказать их эволюционную преемственность с цветками других крестоцветных?

Сверху : радиально-симметричные цветки резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) Снизу : двусторонне-симметричные цветки ибериса ( Iberis amara )

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти ген или гены, отвечающие за формирование двусторонне-симметричного венчика у Iberis . Ближайший модельный объект, по аналогии с которым можно было бы искать такие гены — это, конечно же, Arabidopsis . У него, однако, неизвестны мутации, приводящие к появлению двусторонне-симметричных цветков, а значит и гены, которые можно заподозрить в причастности к этому. Такие гены — CYCLOIDEA (CYC) и DICHOTOMA (DICH) — хорошо изучены у львиного зева Anthyrrhinum (про первый из них уже шла речь в примере с пелорическими цветками льнянки). Этот модельный объект не состоит в тесном родстве с Iberis , но именно он дал ключ к дальнейшим поискам.

Геном Arabidopsis полностью расшифрован, и в нем найден только один ген, имеющий сходную последовательность с CYC львиного зева. Этот ген, названный TCP1, в норме заметно не влияет на строение цветка резуховидки. Можно предположить, однако, что у Iberis тоже есть TCP1-подобный ген, и именно он определяет формирование двусторонней симметрии у венчика. А. Буш и С. Цахго (Busch & Zachgo, 2007) проверили эту гипотезу и подтвердили её.

У Iberis был выделен ген IaTCP1, очень близкий по своей последовательности гену TCP1 Arabidopsis . Этот ген включается на поздних этапах формирования цветка, вызывая активное деление клеток в зачатках двух нижних лепестков и, соответственно, их быстрое увеличение в размерах. В отличие от Iberis , ген TCP1 у Arabidopsis (как и CYC у львиного зева) экспрессируется на самых ранних стадиях развития цветка, когда зачатки лепестков только-только начинают формироваться. Таким образом, появление двусторонне-симметричных цветков Iberis есть результат изменения места и, главное, времени включения уже имеющегося гена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: