Тимо Зибер - Дикие гены

- Название:Дикие гены

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Попурри

- Год:2017

- Город:Минск

- ISBN:978-985-15-3217-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимо Зибер - Дикие гены краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Дикие гены - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К выигрышу ученые относятся несерьезно. На первом плане для них всегда сам предмет спора. Именно поэтому среди ученых много людей, которые доказали свою правоту, но не разбогатели на этом. Тем не менее проигрыш пари – долг чести! Когда физик Стивен Хокинг после пятнадцатилетней дискуссии признал свое поражение перед американским коллегой Кипом Торном (речь шла о том, является ли объект Х-1 в созвездии Лебедя черной дырой), то сразу передал ему предмет залога – годовую подписку на мужской журнал Penthouse (говорят, что миссис Торн не выразила восторга по этому поводу).

Однако иногда к научным пари подходят серьезно и организованно. Американский некоммерческий фонд X-Prize в 2006 году обещал премию в размере 10 миллионов долларов тому, кто сможет за 30 дней расшифровать геномы ста человек, достигших возраста ста лет, причем стоимость одного секвенирования не должна превышать тысячу долларов. Но прежде, чем вы броситесь собирать образцы крови у своих пожилых соседей, мы должны сообщить вам, что этого приза больше не существует. Проект был остановлен в 2013 году. И дело не в том, что все столетние старцы повыбрасывались из окон или куда-то пропали. Просто организаторы акции недооценили то, с какой скоростью будет развиваться техника секвенирования. По состоянию на 2016 год расшифровка генома конкретного человека стоит около тысячи долларов (данные НИЗ).

Но вернемся к нашему пари. Букмекером без долгих раздумий был назначен Дэвид Стюарт, отвечавший за организацию ежегодной весенней научной конференции. Он словно зеницу ока берег синий журнал для лабораторных записей со ставками участников. Ставки не принимались ни по телефону, ни через интернет, а заносились в журнал каждым участником собственноручно, так как Дэвид Стюарт опасался, что в его действиях будет обнаружено какое-нибудь нарушение правил организации азартных игр. В итоге в пари участвовало более 400 человек, в том числе все светила науки, включая Джеймса Уотсона (который указал 73 210 генов). В качестве добавки к призовому фонду Уотсон щедро добавил от себя собственноручно подписанный экземпляр своей книги «Двойная спираль».

Стоп!

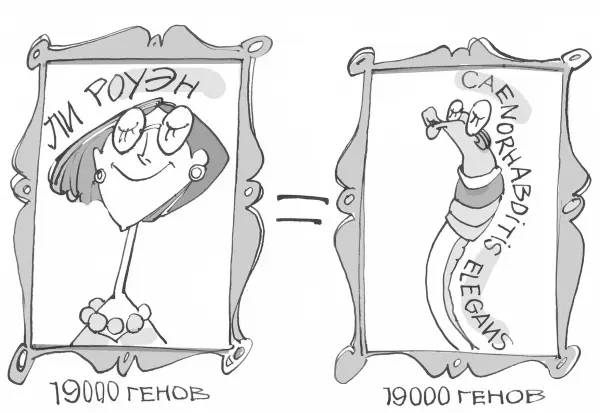

Прежде чем читать дальше, сделайте свое предположение. Миллион? Сто тысяч? Десять тысяч? Чтобы дать вам какой-то ориентир, сообщим, что известный на тот период геном червя Caenorhabditis elegans насчитывал около 19 тысяч генов, а мухи дрозофилы – около 13 600 генов. Прикинули? Тогда двигаемся дальше.

Победительницей в споре оказалась биоинформатик из Сиэтла Ли Роуэн. Сделанное ею в 2000 году предположение могло показаться на тот момент чуть ли не оскорбительным: каких-то 25 947 генов. Меньше не дал никто. Но и это число оказалось слишком большим. Сегодня количество генов человека оценивается примерно в 20 тысяч. В одной публикации 2016 года высказывается предположение, что на самом деле их, скорее, около 19 тысяч. Таким образом, мы оказываемся в одной весовой категории с червячком С. elegans. Могли бы вы такое предположить? Весьма отрезвляющий факт.

Кроме того, наши гены во многом совпадают с генами других млекопитающих, а некоторое количество входит в своего рода базовый набор, имеющийся у всех многоклеточных существ. Так что то, что отличает нас от братьев наших меньших, – это на самом деле лишь тонкая корочка глазури на пирожном.

Остается вопрос: что же все-таки делает нас царями природы? Ответ на него одновременно прост и сложен: те различия, которые мы обнаружили между геномами людей и животных. Правда, очень трудно установить, какие из этих различий действительно имеют решающее значение.

Поэтому давайте до максимума упростим задачу и сравним наследственный материал человека с геномом нашего самого близкого из живущих ныне родственников – шимпанзе. Если рассмотреть все последовательности нуклеотидов одну за другой, можно обнаружить большое сходство. Какие-то отличия демонстрируют в среднем лишь менее двух элементов из ста. Точные цифры привести затруднительно, потому что неизвестно, кого именно мы будем сравнивать: Пого с Джеймсом Уотсоном или Чарли с Дитером Боленом? Люди отличаются друг от друга точно так же, как и шимпанзе. В противном случае мы все выглядели бы одинаково, что крайне неудобно.

Сегодня в мире насчитывается около 200 тысяч шимпанзе. Это значит, что угроза их вымирания очень велика. Нас же примерно 7 миллиардов, и о вымирании речи не идет. Скорее, мы сами представляем большую угрозу для других видов. Правда, весьма незначительное разнообразие наших ДНК может служить признаком того, что так было не всегда. Предполагается, что несколько десятков тысяч лет назад наши предки находились на грани исчезновения. Причина этого не совсем ясна. Возможно, сказалось извержение супервулкана Тоба на Суматре (и его климатические последствия), но данное предположение многими оспаривается. Как бы то ни было, человеческая популяция сократилась до каких-то пары тысяч особей, а вместе с большей частью погибших людей утратилось и наше генетическое многообразие.

В геноме среднестатистического человека по сравнению с геномом среднестатистического шимпанзе 1,23 процента одних «кирпичиков» ДНК заменены на другие. Если сделать поправку на то, что все люди, как и все шимпанзе, чем-то отличаются друг от друга, разница между геномами составит около 1,06 процента. На первый взгляд вроде бы немного, но для генома, насчитывающего 3,2 миллиарда нуклеотидных оснований, это как-никак больше 30 миллионов отличий. Добавим сюда еще пять миллионов участков ДНК, где у нас утеряны или, наоборот, добавлены отдельные фрагменты по сравнению с нашим покрытым шерстью родственником. Это ввергает исследователей в уныние: в целом вроде бы мелочи, но, когда ставится задача среди миллионов различий найти действительно самые значимые, она кажется почти невыполнимой. Но только «почти», поскольку на примере отдельных маленьких фрагментов мы постепенно начинаем понимать, что на самом деле произошло.

Но давайте пока отступим на шаг назад и рассмотрим последние метры нашего собственного эволюционного пути вплоть до сегодняшних дней. Все началось примерно шесть миллионов лет назад в Африке, и было, возможно, так.

Пого вместе со стадом своих лохматых сородичей лениво бредет по джунглям. Солнце только что взошло, становится жарче, с растений испаряется роса, влажность воздуха повышается. Хороший денек! Однако пора бы и позавтракать. Ковыряясь в носу, вожак Пого размышляет, куда бы ему сегодня отвести своих нетерпеливых собратьев: к холмам или на речку. Шлеп! Перезрелый фрукт сваливается ему на макушку, и сок стекает по спине. Стадо ревет от восторга. Гобо издевательски смеется, словно пытается сказать: «Сок такой липкий, что сразу и не отмоешься. Смех да и только!» Но это уже не шутка, а прямое оскорбление царствующей особы. Ведь Пого – босс и подобного поведения не потерпит. Поэтому, как обычно бывает в подобных ситуациях, на злобное ворчание следует аналогичный ответ, и уже через несколько секунд Гобо и еще пара ренегатов спасаются бегством в направлении реки, а Пого ведет своих верноподданных к холмам, стараясь сохранить достойный внешний вид. Правда, то, что его любимая самка Сили пытается слизать сок с его затылка, не слишком ему в этом помогает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Хидео Кодзима - Гены гения [litres]](/books/1060238/hideo-kodzima-geny-geniya-litres.webp)