Роберт Сапольски - Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки

- Название:Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9051-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Сапольски - Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки краткое содержание

Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В главе про мораль рассматривается более важная роль автоматизма. Не врать – это трудно для лобной коры или не очень? Насколько затратно для нее сопротивляться вранью? Как мы увидим, говорить правду порой совсем нетрудно, спасибо выработанному автоматизму. С этой позиции легко понять ответ, который обычно дает совершивший подвиг смельчак. «О чем вы подумали, когда бросались в ледяную воду за тонущим ребенком?» – «Да ни о чем не подумал – я сначала прыгнул в воду и только потом осознал, что делаю». Труднейшие моральные решения с легкостью принимаются при включении нейробиологического автоматизма, а если приходится писать об этом статью, лобная кора заставляет как следует потрудиться.

Лобная кора и социальное поведение

Все становится даже интереснее, когда лобная кора вмешивает в когнитивный коктейль еще и социальные факторы. Например, у обезьян в префронтальной коре имеются нейроны, которые активируются, когда обезьяна ошибается в том или ином тесте или видит, как ошиблась ее товарка. А некоторые из этих нейронов возбуждаются только в особых случаях – при виде ошибки у определенных особей. В одном нейробиологическом исследовании с применением томографического сканирования человек должен был принимать решение с учетом собственных предыдущих результатов и советов постороннего человека. В этом случае возбуждение перескакивало от нейронного пути «награды» к нейронному пути «советов», туда и обратно {65} 65 K. Yoshida et al., “Social Error Monitoring in Macaque Frontal Cortex,” Nat Nsci 15 (2012): 1307; T. Behrens et al., “Associative Learning of Social Value,” Nat 456 (2008): 245.

.

Имея в виду упомянутые исследования, мы можем переходить теперь к центральной роли, которую играет лобная кора в социальном поведении {66} 66 R. Dunbar, “The Social Brain Meets Neuroimaging,” TICS 16 (2011): 101; K. Bickart et al., “Intrinsic Amygdala-Cortical Functional Connectivity Predicts Social Network Size in Humans” J Nsci 32 (2012): 14729; K. Bickart, “Amygdala Volume and Social Network Size in Humans,” Nat Nsci 14 (2010): 163; R. Kanai et al., “Online Social Network Size Is Reflected in Human Brain Structure,” Proc Royal Soc B 279 (2012): 1327; F. Amici et al., “Fission-Fusion Dynamics, Behavioral Flexibility, and Inhibitory Control in Primates,” Curr Biol 18 (2008): 1415. О подобных находках у врановых см.: A. Bond et al., “Serial Reversal Learning and the Evolution of Behavioral Flexibility in Three Species of North American Corvids ( Gymnorhinus cyanocephalus, Nucifraga columbiana, Aphelocoma californica ),” JCP 121 (2007): 372.

. Особенно рельефно эта роль проявляется при сравнении различных видов приматов. Чем больше размер социальной группы, тем крупнее лобная кора – такая у приматов зависимость. В особенности она заметна у видов, особям которых свойственно то сходиться, то расходиться. Они временами живут небольшими независимыми группами, а иногда собираются и перегруппировываются. Для этого необходимо соизмерять свое поведение с размером группы и ее составом, а такое структурированное поведение требует серьезных усилий. Поэтому понятно, что у тех видов, которые практикуют социальную организацию по типу «сбежались-разбежались» – а это шимпанзе, бонобо, орангутаны, паукообразные обезьяны, – лобная кора осуществляет более эффективный тормозный контроль поведения, чем у видов с устойчивой социальной организацией (гориллы, макаки, капуцины).

Для людей с повышенным числом социальных контактов (их количество оценивают по личным сообщениям респондентов) характерно укрупнение одного из участков ПФК (это запоминаем, дальше пригодится) {67} 67 P. Lewis et al., “Ventromedial Prefrontal Volume Predicts Understanding of Others and Social Network Size,” Neuroimage 57 (2011): 1624; J. Sallet et al., “Social Network Size Affects Neural Circuits in Macaques,” Sci 334 (2011): 697.

. Прекрасно, конечно, но вот незадача – мы не знаем, где причина, а где следствие: увеличение числа социальных связей вызвало рост этого участка ПФК или, наоборот, укрупнение участка ПФК повлекло за собой разнообразие социальных связей. Данный вопрос решен в другом исследовании. Макак-резусов случайным образом распределили по группам разного размера, и в течение 15 месяцев они жили этими группами. Оказалось, что у особей в крупных группах данный участок ПФК увеличился. Значит, размер группы повлиял на размер участка ПФК.

Лобная кора берет на себя управление, когда требуются серьезные социальные усилия – поблагодарить хозяев за ужасный обед, не дать в глаз разъяренному сотруднику, не делать нескромные предложения каждому симпатичному партнеру или партнерше, не хихикать во время траурной речи. Подумайте с благодарностью к своей лобной коре о том, что происходило бы, не помогай она нам сдерживаться, – лучше всего это покажут нам случаи пациентов с повреждениями данной части мозга.

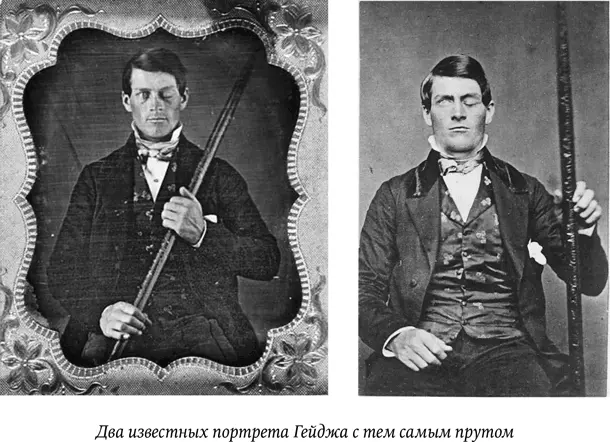

Первым пациентом с подобными лобными повреждениями стал Финеас Гейдж из Вермонта. Его случай, ставший с тех пор хрестоматийным, описан в 1848 г. Гейдж работал проходчиком на строительстве железной дороги, и во время случайного взрыва порохового заряда с ним произошел несчастный случай – железный прут толщиной 3 см пробил ему голову, войдя с левой стороны лица и выйдя из черепа практически вертикально вверх. Прут пролетел еще 20 м и приземлился, прихватив значительную часть левой лобной коры Гейджа {68} 68 J. Harlow, “Recovery from the Passage of an Iron Bar Through the Head,” Publication of the Massachusetts Med Soc 2 (1868): 327; H. Damasio et al., “The Return of Phineas Gage: Clues About the Brain from the Skull of a Famous Patient,” Sci 264 (1994): 1102; P. Ratiu and I. Talos, “The Tale of Phineas Gage, Digitally Remastered,” NEJM 351 (2004): e21; J. Van Horn et al., “Mapping Connectivity Damage in the Case of Phineas Gage,” PLoS ONE 7 (2012): e37454; M. Macmillan, An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage (Cambridge, MA: MIT Press, 2000); J. Jackson, “Frontis. and Nos. 949–51,” in A Descriptive Catalog of the Warren Anatomical Museum , reproduced in Macmillan, An Odd Kind of Fame . The photographs of Gage come from J. Wilgus and B. Wilgus, “Face to Face with Phineas Gage,” J the History of the Nsci 18 (2009): 340.

.

Чудесным образом Гейдж выжил и поправился. Но личность этого прежде уважаемого уравновешенного человека преобразилась. Вот как описывает Гейджа доктор, наблюдавший его много лет:

Между его интеллектуальными свойствами и животными наклонностями, если можно так выразиться, расстроилось равновесие, разрушился баланс. Он вспыльчив, непочтителен, позволяет себе грубейшие ругательства (что раньше ему было вовсе не свойственно), не кажет почти никакого уважения своим товарищам, не терпит советов и не проявляет сдержанности, когда это противоречит его желаниям, порой становится неуступчивым и строптивым, но при этом капризным и требовательным, строит многочисленные планы, которые никогда не исполняются, будучи заменены другими, которые кажутся ему более обоснованными.

Друзья хором сказали, что это больше не Гейдж; он не смог вернуться к работе и некоторое время зарабатывал на жизнь тем, что выставлялся в качестве экспоната вместе со своим прутом в Американском музее Ф. Т. Барнума [48] Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) – знаменитый американский антрепренер, шоумен. – Прим. ред.

. Душераздирающая история.

Интервал:

Закладка:

![Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/1074102/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros.webp)