Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

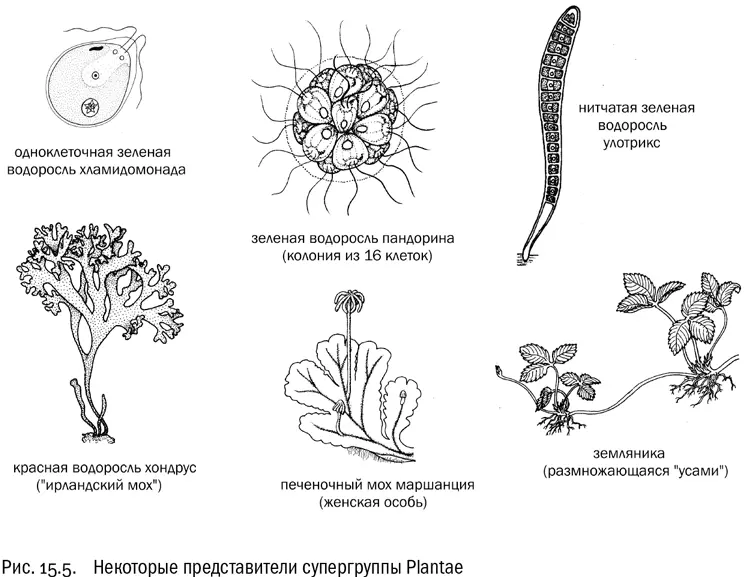

Эта супергруппа состоит в основном из фотосинтезирующих организмов. Она единственная, где нет ни одной крупной эволюционной ветви, освоившей гетеротрофность. Поэтому название Plantae — растения — ей вполне подходит (см. рис. 15.5.).

У супергруппы растений есть несколько общих особенностей. Во-первых, это пластинчатые кристы митохондрий (у ризарий и у большинства хромальвеолят они трубчатые). Во-вторых, подвижные клетки у растений чаще всего имеют два одинаковых гладких жгутика, направленных вперед. Такое состояние называется изоконтным (равножгутиковым). Отличный пример равножгутиковости — хламидомонада, одноклеточная зеленая водоросль, описанная в школьных учебниках ботаники.

Есть и третья очень важная особенность. Хлоропласты растений — первичные, то есть возникшие путем первичного эндосимбиоза. Они произошли непосредственно от захваченных прокариот, а именно от цианобактерий. Этим растения резко отличаются, например, от бурых или золотистых водорослей, хлоропласты которых — вторичные, происходящие от эукариотных симбионтов, то есть как раз от захваченных представителей Plantae.

В состав супергруппы растений входит всего три эволюционные ветви. Во-первых, это одна сильно обособленная (и крайне примитивная по некоторым признакам) группа водорослей, которая называется глаукофитами. Они в основном одноклеточные, а если образуют колонии, то очень простые. Во-вторых, это красные водоросли. И в-третьих, это огромная и разнообразная эволюционная ветвь, для которой Томас Кавалье-Смит предложил латинское название Viridiplantae (зеленые растения) [314] Cavalier-Smith T. A revised six-kingdom system of life // Biological Reviews , 1998, V. 73, № 3, 203–266.

. В нее входят как наземные зеленые растения, так и их многочисленные родственники-водоросли, крайне разнообразные по уровню организации.

Именно к ветви Viridiplantae принадлежат и самые мелкие, и самые крупные современные эукариоты — по крайней мере, если не учитывать внутриклеточных паразитов (которые бывают очень маленькими) и разрастающиеся грибницы (которые, наоборот, бывают огромными, но все же не являются компактными, истинно многоклеточными телами). Самым мелким свободноживущим эукариотом считается океанская планктонная зеленая водоросль остреококкус: размер ее клетки меньше микрона. А крупнейшие истинно многоклеточные организмы на Земле — это стометровые секвойи и секвойядендроны, самые громадные экземпляры которых получают собственные имена: «Генерал Шерман», «Гиперион» и т. п.

Первые зеленые растения, несомненно, были одноклеточными жгутиконосцами. Но в ходе своей долгой и бурной эволюции они успели дать огромный спектр жизненных форм. Среди них есть одноклеточные без всяких жгутиков (например, хлорелла), есть шарообразные колонии из нескольких сотен или тысяч жгутиковых клеток (например, вольвокс), есть гигантские многоядерные клетки, есть нитчатые и пластинчатые примитивные многоклеточные, а есть и обладатели довольно сложных ветвящихся тел, как у харовых водорослей. Зеленые водоросли (в широком смысле этого слова) живут в любых водоемах от луж до Мирового океана, а иногда даже и на суше. От кого же из них произошли наземные растения?

Прообразом наземных растений могут считаться или пластинчатые колеохетовые водоросли, или нитчатые водоросли-сцеплянки. Именно к этим двум группам наземные растения ближе всего, судя по генетическим данным [315] Finet C. et al. Multigene phylogeny of the green lineage reveals the origin and diversification of land plants // Current Biology , 2010, V. 20, № 24, 2217–2222.

[316] Wickett N. J. et al. Phylotranscriptomic analysis of the origin and early diversification of land plants // Proceedings of the National Academy of Sciences , 2014, V. 111, № 45, E4859 — E4868.

. Водоросль, которая была предком наземных растений, жила на мелководье и представляла собой либо однослойную пластинку, либо переплетение нитей. Большой разницы тут нет, потому что эти жизненные формы могут легко переходить друг в друга [317] Graham L. E. et al. Aeroterrestrial Coleochaete (Streptophyta, Coleochaetales) models early plant adaptation to land // American Journal of Botany , 2012, V. 99, № 1, 130–144.

. Водоросли жили в переходной зоне между водоемом и берегом, которая была в те древние времена чрезвычайно протяженной: тут надо учитывать, что до появления сплошного растительного покрова, удерживающего почву, реки на Земле не имели постоянных берегов, и мелководьем была, по сути, почти вся суша [318] Пономаренко А. Г. Основные события в эволюции биосферы // Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. — М.: Наука, 1993.

. Есть вполне правдоподобная гипотеза, что «изобретением», запустившим эволюцию наземных растений, был стволик с коробочкой наверху, поначалу предназначенный исключительно для разбрасывания воздушных спор, чтобы их разносил ветер [319] Kenrick B. Alternation of generations in land plants: new phylogenetic and palaeobotanical evidence // Biological Reviews , 1994, V. 69, № 3, 293–330.

[320] Graham L. E., Cook M. E., Busse J. S. The origin of plants: body plan changes contributing to a major evolutionary radiation // Proceedings of the National Academy of Sciences , 2000, V. 97, № 9, 4535–4540.

. Нет сомнений, что этот способ расселения очень эффективен (на современной Земле он позволяет растениям осваивать расположенные за тысячи километров от ближайшей суши вулканические острова). Именно для того, чтобы его обеспечить, могли бы появиться первые механические и проводящие ткани, совершенно ненужные пластинчатой или нитчатой водоросли в воде, но необходимые воздушному стволику. А уж потом наличие этих тканей позволило растениям полностью выйти на сушу и создать наземные жизненные формы. И в результате мы теперь живем в мире, где целые природные зоны определяются наземными растениями: от степных злаков до самых многочисленных деревьев на современной Земле — лиственниц, образующих сибирскую и североамериканскую светлохвойную тайгу.

Главным признаком, отличающим высшие растения от водорослей, традиционно считается архегоний — колбообразный мешочек, в котором созревает яйцеклетка. Это настоящий многоклеточный орган размножения. Причем зародыш организма следующего поколения, уже в свою очередь многоклеточный, какое-то время развивается прямо внутри архегония. Именно с этим связано латинское название высших растений — Embryophyta. К этой группе относятся мхи, плауны, хвощи, псилоты, папоротники, голосеменные (хвойные, саговники, гинкго) и главные звезды современного растительного мира Земли — цветковые. Правда, у голосеменных от архегониев остаются буквально считаные клетки, а у цветковых и вовсе ничего, но тут важно то, что они были у их предков.

Amoebozoa

Супергруппа Amoebozoa — это царство амеб (см. рис. 15.6). Она состоит из существ, которые передвигаются амебоидным способом, выпуская и втягивая ложноножки и постоянно меняя форму клетки. Очень характерна форма самих ложноножек: они не длинные и тонкие, как у ризарий, а широкие, лопастевидные. У некоторых амебозоев одновременно с ложноножками есть и жгутики. Кристы митохондрий у них обычно трубчатые, хлоропластов не бывает. Все амебозои — гетеротрофы. Некоторые из них потеряли митохондрии, потому что живут или в бескислородном иле, или в чьем-нибудь кишечнике (как дизентерийная амеба, например).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: