Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Организмы, имеющие не менее двух полноценных тканей, Корлисс вполне логично назвал многотканевыми . Например, все многоклеточные животные бесспорно попадают в эту категорию. У любого уважающего себя животного, даже если у него нет нервной системы и мышц, есть хотя бы две ткани: эпителиальная (покровная) и соединительная , занимающая внутренний объем и богатая межклеточным веществом. И той и другой необходимы межклеточные контакты, о которых мы упоминали в конце главы 10. Для эпителиев особенно важны плотные контакты и десмосомы, а для соединительной ткани — фокальные контакты, которые позволяют клеткам закрепляться на волокнах межклеточного вещества.

По мнению Корлисса, на уровень многотканевых организмов вышли всего две эволюционные ветви: многоклеточные животные (Metazoa) и высшие растения (Embryophyta). Все остальные до полноценной многотканевости, грубо говоря, недотянули. Ближе всех к ней подошли некоторые водоросли — бурые, красные, а также харовые, которые близки к наземным растениям и раньше считались их прямыми предками. Но Корлисс все равно считает их всех протистами, несмотря на то что длина некоторых бурых водорослей достигает 60 метров. У грибов многотканевость сомнительна, и по классификации Корлисса грибы — тоже протисты. Они потенциально способны выйти на многотканевый уровень, но им это просто не нужно. Есть одна группа грибов — лабульбениомицеты, паразиты насекомых, — в теле которых все-таки возникла практически настоящая тканевая организация. Клетки делятся там в разных направлениях и образуют целую трехмерную структуру, хоть и мелкую (доли миллиметра). Но в мире грибов это исключение, а не правило.

На грани перехода к многотканевости находятся некоторые слизевики, входящие в супергруппу амебозоев. Тут есть примеры, когда в плодовом теле возникает настоящая покровная ткань, причем устроенная поразительно похоже на эпителий животных [413] Worley A. C., Raper K. B., Hohl M. Fonticula alba: a new cellular slime mold (Acrasiomycetes) // Mycologia , 1979, V. 71, № 4, 746–760.

[414] Deasey M. C. Spore formation by the cellular slime mold Fonticula alba // Mycologia , 1982, V. 74, № 4, 607–613.

. Более того, некоторые мембранные белки, обеспечивающие межклеточные контакты, у слизевиков те же самые, что и у животных [415] Brown M. W., Spiegel F. W., Silberman J. D. Phylogeny of the «forgotten» cellular slime mold, Fonticula alba, reveals a key evolutionary branch within Opisthokonta // Molecular Biology and Evolution , 2009, V. 26, № 12, 2699–2709.

. Взглянув на эволюционное древо, мы видим, что слизевики и животные могли унаследовать эти белки только от общего предка всей мегагруппы Unikonta. Значит, молекулярная «машинерия», позволяющая в принципе создать многоклеточность, у этого предка — очень древнего! — уже была на месте.

В высшей степени замечательно, что собственные слизевики нашлись не только в супергруппе амебозоев (куда входит большая их часть), но и в группе опистоконтов. Это фонтикула — с виду вполне типичный слизевик, у которого питающаяся стадия состоит из множества одиночных амеб, а для образования спор служит плодовое тело [416] Paps , Ruiz-Trillo, 2010.

[417] Brown M. W. et al. Aggregative multicellularity evolved independently in the eukaryotic supergroup Rhizaria // Current Biology , 2012, V. 22, № 12, 1123–1127.

. Но типичные слизевики принадлежат к амебозоям. А вот фонтикула, как показала молекулярная генетика, вовсе к ним не относится. Она относится к супергруппе опистоконтов и занимает там место в основании «грибного» эволюционного ствола Holomycota — рядом с амебами-нуклеариидами, на которых ее амебоидная стадия, собственно, и похожа [418] Mikhailov et al. , 2009.

[419] Беклемишев К. В. Зоология беспозвоночных. Курс лекций. — М.: Издательство МГУ, 1979.

. Это означает, что в супергруппе опистоконтов (в которую, напомним, входят не только грибы, но и животные) была самостоятельно, хотя и на общей с амебозоями молекулярной основе, выработана жизненная форма слизевика. И как ни странно, это вполне ожидаемо. Слизевики независимо возникали в разных группах эукариот не меньше семи раз [420] Kirschner M., Gerhart J. Evolvability // Proceedings of the National Academy of Sciences , 1998, V. 95, № 15, 8420–8427.

. Единственная из традиционных супергрупп эукариот, в которой нет собственных слизевиков, — это растения (архепластиды). Во всех остальных супергруппах они есть. Как видим, жизненная форма слизевиков почему-то оказалась среди эукариот очень «популярной». И мы не можем исключить, что через такую жизненную форму когда-то прошли предки многоклеточных животных.

История со слизевиками показывает нам еще одну важную вещь. Многоклеточный и даже многотканевый организм вовсе не обязан быть таким на протяжении всей своей жизни. У слизевиков и, если уж на то пошло, у грибов многоклеточные плодовые тела образуются только на коротком отрезке жизненного цикла. К тому же они никак не участвуют в питании, а служат только для размножения. В общем-то эти организмы вполне могли бы обойтись и без плодовых тел, если бы им не требовалось разбрасывать споры (и многие грибы действительно обходятся).

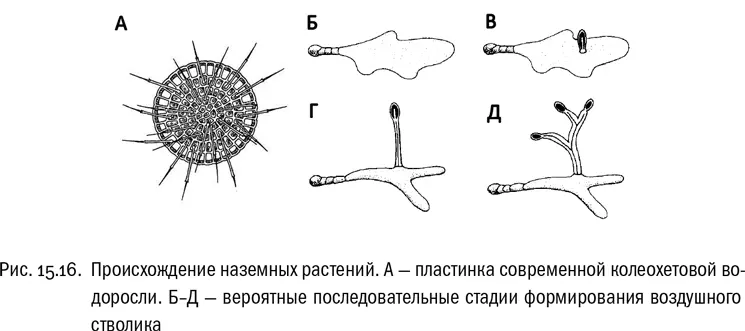

Теперь посмотрим под тем же углом зрения на эволюцию растений. Мы уже говорили о гипотезе, согласно которой предками наземных растений были пластинчатые зеленые водоросли, напоминающие современные колеохетовые ( см. рис. 15.16А). Если эта гипотеза верна, то тело первого наземного растения должно было состоять из двух частей: фотосинтезирующая зеленая пластинка, погруженная в воду либо растущая на влажном грунте, и образующийся в период размножения воздушный стволик с коробочкой для разбрасывания спор (см. рис. 15.16Б — Д). Вот только этот стволик на первых порах и обладал многотканевой организацией. Основной части растения — зеленой пластинке, погруженной во влажную среду, — она была не нужна.

Не просматривается ли тут закономерность? Насколько мы можем судить, и у слизевиков, и у грибов, и у растений многотканевая организация начинает формироваться на временных непитающихся стадиях. И только потом (у растений) многотканевость распространяется почти на весь жизненный цикл, порождая хорошо нам знакомые жизненные формы трав, деревьев, кустарников. Заметим, что, например, у слизевиков ничего подобного не произошло. Правда, у некоторых из них бывают стадии ползающих многоядерных амеб, но там ни на какую многотканевость нет и намека. Плодовые же тела служат для размножения, и ни для чего больше.

Еще один фрагмент мозаики мы получим, обратившись к достижениям современной молекулярной биологии. Есть целая группа генов и белков, которые сначала считались уникальными для многоклеточных животных, но затем были обнаружены у воротничковых жгутиконосцев и мезомицетозоев — иначе говоря, у одноклеточных и колониальных представителей эволюционной ветви «животных в широком смысле», которая называется Holozoa. Про один из таких генов мы уже говорили — это ген Brachyury, участвующий у позвоночных в развитии осевых структур. Но есть и другие: например, гены, кодирующие мембранные белки, обычно связанные у животных с межклеточными плотными контактами (теми самыми, что важны для эпителиальной ткани). Или тирозинкиназы — ферменты, переносящие фосфат от АТФ на остаток аминокислоты тирозина в белке-мишени (о том, что это за процесс, см. главу 7). Эти ферменты служат важными внутриклеточными посредниками в ходе сигнальных взаимодействий, которые — опять же — особенно важны для многоклеточных животных. Причем все перечисленные гены распространены как минимум по всей группе Holozoa, а некоторые и шире.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: