Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Долгое время биологи были уверены, что самостоятельно производить целлюлазу неспособны абсолютно никакие животные. И только в 1998 году выяснилось, что у некоторых термитов все-таки есть целлюлаза «собственного производства», к синтезу которой не имеют отношения никакие микроорганизмы [46] Watanabe H. et al. A cellulase gene of termite origin // Nature , 1998, 330–331.

. А в дальнейшем подобные «встроенные» целлюлазы были найдены у нескольких питающихся древесиной тараканов, жуков, круглых червей и улиток [47] Tanimura A. et al. Animal cellulases with a focus on aquatic invertebrates // Fisheries Science , 2013, V. 79, № 1, 1–13.

. И по всей вероятности, этот список еще не полон. Отличная иллюстрация того, как рискованны в биологии категоричные утверждения! Слишком уж разнообразны объекты этой науки, сюрпризы исследователям они подбрасывают очень часто.

Клеточные стенки и судьба Земли

Совершенно особый интерес для биологов представляют те полисахариды, которые входят в состав клеточных стенок. Из предыдущей главы мы уже знакомы с клеточными мембранами. Так вот, клеточная стенка — это совсем не то. Клеточной стенкой называется самостоятельная оболочка, находящаяся снаружи от мембраны и заключающая в себе всю клетку целиком. Такое расположение означает, что это, строго говоря, внеклеточная структура — наподобие домика или раковины. Обычно она жесткая и придает клетке постоянные очертания. Клеточная стенка может состоять из полисахаридов (у растений, грибов), из сложных полимеров, в состав которых входят углеводы и аминокислоты (у бактерий) или из белков (у архей). У некоторых организмов, например у животных, клеточных стенок нет вообще. Это делает клетки менее прочными, зато позволяет им легко менять форму.

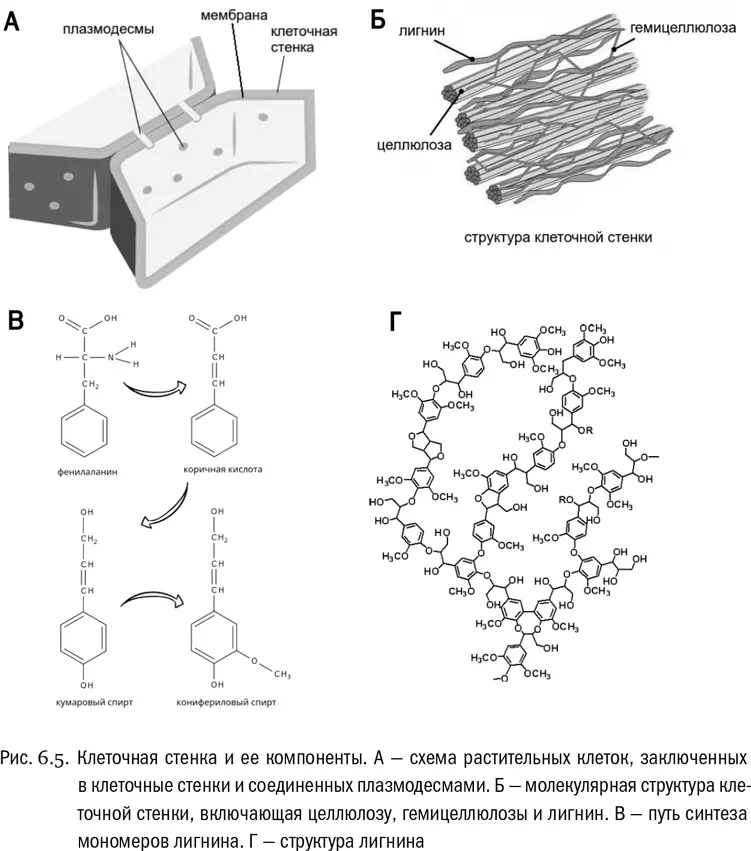

Клеточные стенки растений — целлюлозные. Растительная клеточная стенка часто бывает гораздо толще клеточной мембраны. Если растение многоклеточное, то между клетками обычно есть плазмодесмы — проходящие сквозь отверстия в клеточных стенках межклеточные «мостики» (см. рис. 6.5А). Через плазмодесмы растительные клетки общаются между собой и обмениваются разными веществами.

Сухое дерево, так же как пробка и другие подобные материалы, представляет собой не что иное, как массу пустых клеточных стенок. Живых клеток там давно уже нет, но их стенки остаются — целлюлоза для этого достаточно прочна. Ее прочности хватает на то, чтобы древесина сохраняла свою структуру буквально тысячелетиями: самое старое деревянное здание мира — японский буддийский храм Хорю-дзи, построенный в VII веке, в эпоху Асука. Кроме того, из целлюлозы, когда-то входившей в растительные клеточные стенки, делают бумагу.

Между прочим, сам термин «клетка» (cell) когда-то ввел в науку английский физик Роберт Гук, который исследовал под микроскопом пробку и увидел в ней характерные маленькие полости. В данном случае это были не живые клетки, а именно пустые целлюлозные клеточные стенки, повторяющие их форму.

На самом деле растительная клеточная стенка вовсе не состоит исключительно из чистой целлюлозы. В нее еще обязательно входят короткие ветвящиеся полимеры, причем включающие не только глюкозу, но и другие моносахариды. Эти полимеры собирательно называются гемицеллюлозами (см. рис. 6.5Б). Есть там и некоторые структурные белки. Целлюлоза вместе с гемицеллюлозами и белками образует сложную объемную сеть, усиленную к тому же водородными связями (см. главу 2). Благо между длинными молекулами целлюлозы, в которых много гидроксильных групп, водородные связи возникают очень легко. Для клеточных стенок растений, а значит, и для древесины это важный источник прочности.

Ну а с точки зрения истории жизни на Земле самая интересная составляющая клеточной стенки растений — это лигнин. Очень своеобразное вещество, у которого нет никакой единой химической формулы. Строго говоря, его и самостоятельным веществом-то нельзя считать. Лигнин — это не углевод. Это сложный полимер, «сшитый» из нескольких разновидностей спиртов. У всех этих спиртов есть более-менее длинные углеводородные цепочки, включающие ароматические ядра (см. главу 1). И все они синтезируются из аминокислоты фенилаланина, которая превращается сначала в коричную кислоту — замечательное вещество, входящее в состав масла корицы, — а потом уже в разнообразные спирты, обычно имеющие две или три гидроксильные группы (см. рис. 6.5В). В лигнине эти спирты сшиваются между собой ковалентными связями в самых разных направлениях, буквально вдоль и поперек, так что получается запутанная сетка (см. рис. 6.5Г).

Образование лигнина — уникальный признак сосудистых растений, то есть папоротников, плаунов, хвощей, хвойных и цветковых. Это эволюционное «изобретение», сделанное только после выхода растений на сушу, и то далеко не сразу. Дело в том, что лигнин благодаря своей особой структуре придает клеточным стенкам огромную механическую прочность. Он необходим, чтобы сделать ствол наземного растения высоким, вплоть до многометрового, и создать транспортную систему из микроскопических трубочек, качающую воду на всю эту высоту. А отсюда следует, что именно с «изобретением» биосинтеза лигнина связано одно из величайших событий, поменявших облик Земли, — появление лесов (см. главу 17).

Кроме того, появление лигнина сильно повлияло на глобальный, то есть общепланетный, круговорот углерода. Дело в том, что лигнин с его разнообразными мономерами и перепутанными химическими связями исключительно неподатлив к действию ферментов. Поэтому растительной тканью, в которой много лигнина, почти невозможно питаться. Из всех земных живых организмов эффективно разлагать лигнин «научились» только грибы, причем не все и не сразу [48] Robinson J. M. Lignin, land plants, and fungi: biological evolution affecting Phanerozoic oxygen balance // Geology , 1990, V. 18, № 7, 607–610.

. Именно они и стали главными разрушителями стволов мертвых деревьев. До этого вся огромная биомасса лигнифицированной древесины просто захоранивалась как есть, создавая залежи каменного угля. В честь этих залежей получил название целый геологический период — каменноугольный, или карбон.

Карбоновые леса непрерывно вели фотосинтез и выделяли в атмосферу огромное, немыслимое ни в какие более ранние эпохи количество кислорода. Мы знаем, что свободный кислород (O 2) нужен для дыхания, то есть для полного окисления питательных веществ. Таким питательным веществом могла бы служить и древесина погибших деревьев. Но в карбоновом периоде эффективные деструкторы еще не возникли, поэтому перерабатывать древесину было некому. Стволы деревьев просто захоранивались, и заключенный в них углерод уходил из экологического круговорота вовсе. А живые деревья тем временем продолжали выделять кислород, который накапливался в атмосфере. В результате атмосферная концентрация кислорода достигла уникальной в истории Земли цифры 35 % [49] Beerling D. J. et al. Carbon isotope evidence implying high O 2 /CO 2 ratios in the Permo-Carboniferous atmosphere // Geochimica et Cosmochimica Acta , 2002, V. 66, № 21, 3757–3767.

. Как известно, современная атмосфера Земли содержит «всего» 21 % кислорода. На самом деле по космическим меркам и это невероятно много, но в карбоне было в полтора раза больше. А дело тут именно в том, что огромная биомасса стволов деревьев в карбоне не съедалась никакими живыми существами. В отличие от современной ситуации, когда упавшие стволы измельчаются насекомыми, перерабатываются грибами и в итоге их углеродные соединения окисляются дыханием до углекислоты (CO 2). При этом расходуется кислород, а углекислота выдыхается и уходит в атмосферу.

Интервал:

Закладка: