Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

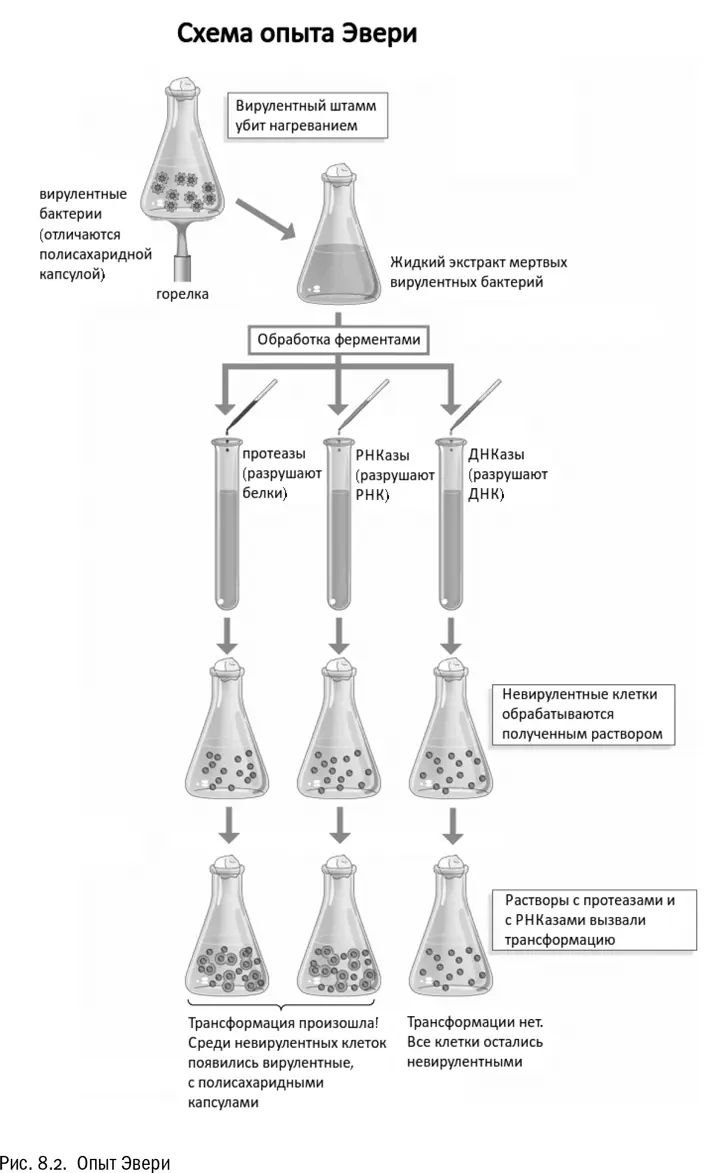

Освальд Эвери на протяжении всей своей научной карьеры, больше 40 лет, занимался только пневмококками — бактериями, которые вызывают пневмонию. Тут надо сказать, что ему невероятно повезло с объектом. Сам факт, что некая таинственная «растворимая субстанция» может передаваться от одной бактерии к другой и навсегда менять наследственные свойства бактерии-реципиента, был открыт именно на пневмококках еще в 1920-х годах. Но вот ответ на вопрос, что это за субстанция такая, требовал очень тонких, технически сложных биохимических опытов, поставить которые долгое время никто не мог. Эвери стал первым. Он многие годы работал над этой темой, продолжил работу несмотря на то, что уже вышел в официальную отставку по возрасту, и добился-таки успеха (в момент выхода главной статьи ему было 67 лет).

На самом деле поворотная точка была пройдена в марте 1943 года, когда Эвери прочитал перед попечителями Рокфеллеровского фонда небольшой доклад, завершавшийся однозначным выводом: субстанция, способная вызывать стойкую трансформацию бактерий, — это ДНК. Задержка выхода статьи на год объясняется в основном тем, что с ее подачей медлили, обдумывая каждое слово. Эвери и его сотрудники прекрасно понимали, насколько важный результат они получили.

В том же 1944 году австралиец Фрэнк Макфарлейн Бёрнет опубликовал ключевой тезис: ДНК ведет себя так, как будто гены именно из нее и состоят. После работы Эвери этот вывод вроде бы напрашивался, так что выяснение приоритета тут выглядит похожим на знаменитый спор о том, кто первым сказал «э». Но на самом деле все было не так просто. Очень многие крупные биологи и после 1944 года все еще по инерции держались за убеждение, что гены состоят из белка, а ДНК — в лучшем случае всего лишь мутагенное вещество (правда, вызывающее какие-то уж очень странные предсказуемые мутации). Именно так поначалу решил, например, знаменитый генетик Феодосий Добржанский. Сам Эвери, насколько можно судить, колебался. И вообще, без споров не обошлось. Бёрнет — между прочим, выдающийся вирусолог и иммунолог, впоследствии совсем за другие заслуги получивший Нобелевскую премию, — оказался смелее большинства мэтров.

Так или иначе, теперь все убедились, что во всяком случае какое-то отношение к генетической информации ДНК имеет точно. Цель была определена, и охота началась.

Пятый этап: двойная спираль

Результаты Эвери (которые вскоре были подтверждены и в других лабораториях) оживили угасший было интерес биохимиков к нуклеиновым кислотам. Во второй половине 1940-х годов эта тема пережила своего рода возрождение. Эрвин Чаргафф, высококвалифицированный биохимик европейской школы, довольно быстро опроверг сбивавшую всех с толку старую «тетрануклеотидную теорию», согласно которой ДНК должна состоять из одинаковых блоков по четыре нуклеотида. Как мы помним, эта теория исходила из того, что четыре азотистых основания присутствуют в ДНК в равных количествах. Чаргафф провел точные измерения, показавшие, что это неверно. На самом деле количество аденина строго равно количеству тимина, а количество гуанина строго равно количеству цитозина:

[А] = [Т]

[Г] = [Ц]

Эти соотношения называются правилами Чаргаффа . Отношение [А+Т]/[Г+Ц] константой как раз не является и может отличаться у разных организмов. А вот правила Чаргаффа соблюдаются всегда. Что же это может означать? Никаких четырехнуклеотидных блоков в составе ДНК нет, иначе соотношения совершенно точно были бы иными. Но почему бы там не быть не четверкам, а парам? Правила Чаргаффа легче всего объяснить, предположив, что нуклеотиды входят в ДНК в составе пар: или АТ, или ГЦ.

В этом месте полезно вспомнить, что, собственно говоря, означают буквы А, Т, Г и Ц. Аденин (А) и гуанин (Г) — это пуриновые азотистые основания, а цитозин (Ц) и тимин (Т) — пиримидиновые. И мы тут же получаем вытекающее из правил Чаргаффа важнейшее утверждение: в одной и той же молекуле ДНК общее количество пуриновых оснований (А и Г) всегда строго равно общему количеству пиримидиновых (Т и Ц). В этом плане предполагаемые пары АТ и ГЦ устроены одинаково: в каждой паре одно основание пуриновое, другое — пиримидиновое.

Оставалось сделать последний шаг: установить трехмерную структуру молекулы ДНК, решив задачу из области науки, которая называется стереохимия.

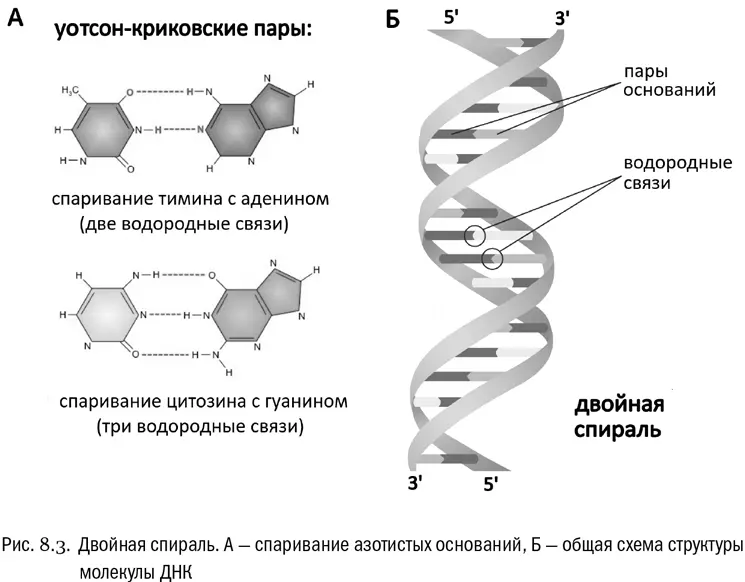

Пытаясь разобраться в устройстве ДНК, американец Джеймс Уотсон и англичанин Фрэнсис Крик увидели, что возникающие между азотистыми основаниями водородные связи делают пары аденин-тимин и гуанин-цитозин фактически идентичными друг другу по общей форме. И там и там возникает одна и та же легко узнаваемая структура из трех колец (см. рис. 8.3А).

У Уотсона и Крика получилось, что между аденином и тимином должны образоваться две водородные связи, а между гуанином и цитозином — три. Поэтому пара ГЦ должна быть прочнее, чем пара АТ (сейчас мы знаем, что это действительно так). Зато в обеих парах — один пурин и один пиримидин, как и ожидалось.

Надо заметить, что решить эту задачу Уотсону и Крику удалось не с первого раза. Помните, мы говорили, что у азотистых оснований бывают две изомерные формы — спиртовая и кетонная (см. главу 7)? Так вот, в учебниках биохимии 1940-х годов чаще всего изображалась только спиртовая форма. Уотсон и Крик исходили именно из нее, и ничего собрать у них не получалось, пока профессиональный химик Джерри Донохью не объяснил им, что это бесполезное занятие: в физиологических условиях азотистые основания всегда находятся не в спиртовой форме, а в кето-форме! Ни Уотсон, ни Крик химиками вообще-то не были, так что эта помощь оказалась драгоценной.

Но теперь у них получилась модель молекулы, идеально соответствовавшая правилам Чаргаффа. С самим Чаргаффом, кстати говоря, у Уотсона и Крика общение не сложилось — тот счел их дилетантами, с которыми и разговаривать-то серьезно не стоит. «Презрение Чаргаффа к нам достигло предела, когда Фрэнсис вынужден был признаться, что не помнит химических различий между четырьмя азотистыми основаниями», — писал потом Уотсон. Но это было уже неважно.

Осталось сопоставить полученную модель с данными рентгеноструктурного анализа, дававшего размытые и нечеткие, но все-таки снимки молекул ДНК в рентгеновских лучах. К счастью, по соседству с Уотсоном и Криком работали сильные рентгеноструктурщики — Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. Забегая вперед, надо сказать, что через несколько лет Уилкинс получил вместе с Уотсоном и Криком Нобелевскую премию, а Франклин, к сожалению, нет, потому что безвременно умерла от рака.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: