Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

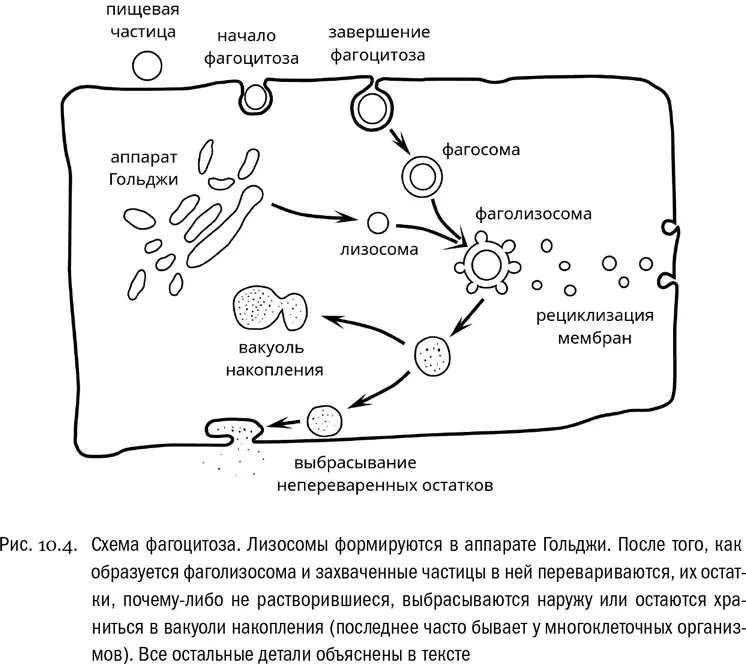

Вакуоль, образующаяся непосредственно в результате фагоцитоза и заключающая в себе проглоченные объекты, называется фагосомой . Она транспортируется цитоскелетом до места слияния с другой вакуолью — лизосомой , содержащей пищеварительные ферменты, которые могут расщепить слишком крупные молекулы до мономеров (например, белки до аминокислот). После слияния вакуолей образуется фаголизосома , в которой захваченные частицы и перевариваются.

При фагоцитозе клетка может потерять за счет включения в фагосому довольно большую часть наружной мембраны, особенно если она «проглотила» что-то очень крупное. Но это ненадолго: по мере того как проглоченная пища переваривается, от фаголизосомы отделяются маленькие вакуольки, которые перемещаются к наружной мембране и встраиваются в нее, чтобы вернуть мембранные липиды обратно. Этот процесс называется рециклизацией мембран . У прокариот такого активного круговорота мембран нет, а вот для эукариотных клеток он очень характерен.

Именно путем фагоцитоза питается, например, попавшая в школьный учебник зоологии обыкновенная амеба. Клетки, активно занимающиеся фагоцитозом, есть и в человеческом теле. Это разновидности белых кровяных клеток (лейкоцитов), которые называются нейтрофилами и моноцитами, а также подвижные клетки рыхлой соединительной ткани — макрофаги. Последние есть во всех органах человека, и в них могут превращаться моноциты, выползающие из кровеносных сосудов. Макрофаги постоянно ползают по организму амебоидным способом, меняя форму клетки и образуя с помощью своего актино-миозинового комплекса временные выросты, то есть ложноножки. А в наружной мембране макрофага при этом сидят специальные белки-рецепторы, которыми он «проверяет» все встречные объекты. Любые клетки, на внешней поверхности которых нет некоторого определенного набора белков и липидов, макрофаг тут же заглатывает. Это довольно эффективный способ борьбы, например, с вредными бактериями. Разумеется, работа макрофага строго регулируется в зависимости от того, какие химические сигналы он получает из внешней среды. В его наружной мембране есть рецепторы, срабатывание которых запускает фагоцитарную активность, а есть и такие, срабатывание которых, наоборот, тормозит ее [71] Hussell T., Bell T. J. Alveolar macrophages: plasticity in a tissue-specific context // Nature Reviews. Immunology , 2014, V. 14, 81–93.

.

Правда, бактерии тоже сопротивляются клеткам, которые пытаются их съесть. И иногда это сопротивление бывает крайне изощренным. Например, возбудитель проказы — грамположительная бактерия, которую в честь первооткрывателя называют палочкой Хансена, — научился жить аж внутри макрофагов. Как мы знаем из главы 6, грамположительные бактерии отличаются от грамотрицательных отсутствием второй клеточной мембраны, так что их самой наружной оболочкой является толстая клеточная стенка. У палочки Хансена клеточная стенка в основном полисахаридная. Но, кроме того, в ней содержится много очень необычных жирных кислот с длинными разветвленными цепями и трехуглеродными замкнутыми кольцами в них (по этим кольцам формулу такой кислоты сразу можно опознать). Они называются миколовыми кислотами. Молекулы миколовых кислот делают поверхность бактерии чрезвычайно гидрофобной и устойчивой к внешним воздействиям — в том числе и к действию лизосомных пищеварительных ферментов, которые, по идее, должны расщеплять все что угодно. В каком-то смысле миколовые кислоты и есть главная тайна возбудителя проказы. Именно благодаря им палочки Хансена, поглощенные макрофагами, с большим удовольствием живут и размножаются прямо в цитоплазме этих клеток. К счастью, у большинства бактерий таких невероятных биохимических способностей все-таки нет.

Фагоцитоз есть далеко не у всех эукариот. Во-первых, многим из них хватает других способов питания, а во-вторых (и это еще важнее), фагоцитоз несовместим с наличием клеточной стенки. Сквозь клеточную стенку, которая находится снаружи от мембраны и часто бывает довольно толстой, никого проглотить невозможно. А если от клеточной стенки отказаться, это сразу же делает клетку и менее прочной, и менее защищенной. Как раз по этим причинам нет фагоцитоза, например, у зеленых растений — им-то клеточная стенка уж точно нужнее. Но у самых древних эукариот он, скорее всего, был.

Рождение чудовища

Все эти истории рассказываются вот к чему. Мы теперь знаем, что фагоцитоз возможен только при наличии актино-миозинового комплекса. Это чисто эукариотное свойство. У бактерий и архей актино-миозинового комплекса нет, поэтому к фагоцитозу они неспособны. Хищные прокариоты (очень, надо заметить, немногочисленные) всегда меньше своих жертв и являются на самом-то деле скорее паразитами. Такой бактериальный «хищник» вбуравливается в толщу клеточной стенки более крупной бактерии, питается находящимися там белками, липидами и полисахаридами и там же размножается. А вот проглотить свою жертву целиком никакая бактерия не может в принципе.

Это означает, что до появления эукариот — то есть в первые два миллиарда лет истории жизни — на Земле не было настоящих хищников. Самыми крупными и сложными живыми объектами тех времен были строматолиты , подушкообразные многослойные колонии прокариотных синезеленых водорослей (они же цианобактерии). Наработанная ими биомасса в основном просто захоранивалась в морских осадках: поедать и разлагать ее, возвращая в итоге в атмосферу в виде углекислого газа, было некому. Цепи питания были очень короткими и простыми.

Появление хищника, способного к фагоцитозу, мгновенно изменило ситуацию. Адекватным ответом жертвы на давление такого хищника был естественный отбор в сторону увеличения размера, чтобы хищник не смог ее проглотить. Но и хищники стали увеличивать размеры в ответ. Возникла положительная обратная связь, и началась эволюционная гонка вооружений. (Это не метафора, подобные процессы описываются теми же дифференциальными уравнениями, что и гонка вооружений в экономике.) Клетки постепенно становились все более крупными и сложными. И наконец, когда увеличивать размер отдельной клетки стало уже некуда, в ход пошел последний довод эукариот: многоклеточность.

Этот сценарий навел некоторых ученых на мысль, что именно появление цитоскелета, и особенно актино-миозинового комплекса, было тем самым начальным звеном, за которым последовало возникновение всего остального набора эукариотных признаков [72] Малахов В. В. Основные этапы эволюции эукариотных организмов // Палеонтологический журнал. 2003. № 6. 25–32.

. Эндоплазматическая сеть, вакуоли, аппарат Гольджи, ядро — все это появилось несколько позже, чтобы структурировать внутренний объем разросшейся громадной клетки. В начале же был цитоскелет, и только он.

Интервал:

Закладка: