Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Название:От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5286-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ястребов - От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией.

От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второе рождение теории симбиогенеза было связано с работами выдающейся женщины — американского биолога Линн Маргулис. Она настаивала на симбиотическом происхождении не только хлоропластов, но и митохондрий, и некоторых других клеточных структур, например жгутиков. Последнее, как мы сейчас понимаем, неверно. Но зато симбиотическое происхождение митохондрий и хлоропластов с тех пор подтверждено очень надежно. На данный момент это скорее твердо установленный факт, чем гипотеза. Союз предков митохондрий и хлоропластов с эукариотами, безусловно, настоящий симбиоз. Бывшие бактерии снабжают своего хозяина полезными веществами, получая взамен стабильные условия и защиту от других хищников.

Известно даже, какие именно это были бактерии. Митохондрии, скорее всего, произошли от пурпурных альфа-протеобактерий, а хлоропласты — от уже упоминавшихся цианобактерий, они же синезеленые водоросли. В этом пункте Мережковский оказался совершенно прав.

Митохондрии, несомненно, появились гораздо раньше, чем хлоропласты. Во многих эволюционных ветвях эукариот (в том числе и в нашей) никаких хлоропластов просто нет и, судя по всему, никогда не было. С митохондриями ситуация совершенно иная. На данный момент можно твердо сказать, что практически у всех современных эукариот есть или собственно митохондрии, или их маленькие остатки, сохранившие часть биохимических функций, или — на худой конец — отдельные митохондриальные гены, успевшие когда-то мигрировать в ядро и встроиться в ядерный геном. Это означает, что у общего предка всех современных эукариот митохондрии уже были. Их отсутствие (по крайней мере, у современных эукариот — не забудем про эту оговорку) бывает только вторичным, то есть результатом утраты.

Приобретение митохондрий — единственный доступный для эукариот способ быть аэробными , то есть получать энергию с помощью кислорода. Предки современных эукариот стали аэробными только после того, как приобрели митохондрии. Если же какой-нибудь эукариот теряет митохондрии, то он, наоборот, становится анаэробным , приспособленным жить в бескислородной среде. В этом случае кислород бесполезен, кислородное дыхание невозможно, а глюкоза распадается только до молочной кислоты или этилового спирта, что дает в несколько раз меньше полезной энергии.

Между тем потеря митохондрий может случаться у эукариот очень легко (по эволюционным меркам, конечно). Обычно это происходит при переходе к жизни в бескислородных условиях, где митохондрии бесполезны. Причем такое бывает не только с одноклеточными эукариотами, но и с многоклеточными. Бескислородные условия, в которых митохондрии не нужны, — это чаще всего или чей-нибудь кишечник, или некоторые типы морских и пресноводных донных отложений. Например, митохондрий нет у некоторых представителей лорицифер, очень своеобразных мелких морских червей с выворачивающимся хоботом и пластинчатым панцирем [74] Danovaro R. et al. The first metazoa living in permanently anoxic conditions // BMC Biology , 2010, V. 8, № 1, 30.

. И вероятно, они не одни такие. В случае с этими многоклеточными животными уж точно нет никаких сомнений, что митохондрии у них когда-то были, а исчезли вторично, за ненадобностью.

Отдельный интересный сюжет, связанный с митохондриями, касается вариабельности генетического кода. Когда генетический код только расшифровали, считалось, что он абсолютно единый и всеобщий для всех живых существ Земли — от вируса до слона. Это почти так и есть, но не совсем. Митохондриальные геномы как раз одно из тех мест, где в генетическом коде встречаются отклонения, причем достаточно многочисленные и разные у разных эукариот. Например, генетический код митохондрий человека отличается от «базового» генетического кода, действующего у того же человека в ядерном геноме, значениями четырех кодонов. Кодон УГА, в «базовом» коде являющийся стоп-кодоном, в митохондриях соответствует триптофану, а кодон АУА, в «базовом» коде соответствующий изолейцину, здесь кодирует метионин — и так далее. Для клетки в целом это некритично: поскольку митохондрия имеет собственный аппарат синтеза белка, то на работу ядерных генов изменения в ее генетическом коде никак не влияют. Просто получается, что в одной и той же клетке одновременно функционируют два разных генетических кода — ядерный и митохондриальный.

Скорее всего, изменения в генетическом коде митохондрий стали накапливаться уже после того, как митохондрии окончательно стали внутриклеточными симбионтами. Со временем большая часть митохондриальных генов перешла в ядро, а оставшийся митохондриальный геном стал таким маленьким, что сбой его работы (который неизбежен при любом изменении генетического кода) перестал быть непременно смертоносным. Надо учитывать, что митохондриальные гены, мигрировавшие в ядро и вошедшие в состав ядерного генома, экспрессируются там, где они теперь находятся, то есть в ядре. А их белковые продукты (даже если эти белки нужны только для митохондрий) синтезируются на обычных эукариотных рибосомах, находящихся в цитоплазме, и внутрь митохондрий попадают уже оттуда, с помощью специальных переносчиков.

После того как в митохондриальном генетическом коде накопилось некоторое количество изменений, митохондриальные белки стало уже невозможно правильно синтезировать на эукариотных рибосомах. Вот тогда-то миграция митохондриальных генов в ядро и прекратилась. Если бы не это, митохондрии, вероятно, в конце концов совсем потеряли бы свой генетический аппарат, и тогда разгадать их симбиотическое происхождение было бы гораздо труднее.

И наконец, еще один важнейший факт состоит в том, что — как мы сейчас знаем — эукариоты эволюционно близки не к бактериям, а к археям. Это выяснилось еще тогда, когда археи как отдельная эволюционная ветвь были только открыты (см. главу 5). Скорее всего, эукариоты прямо от них и произошли. А вот предки митохондрий и хлоропластов, наоборот, не археи, а бактерии. Тут произошло довольно редкое событие, а именно слияние совершенно разных эволюционных ветвей.

«Первичный фагоцит»

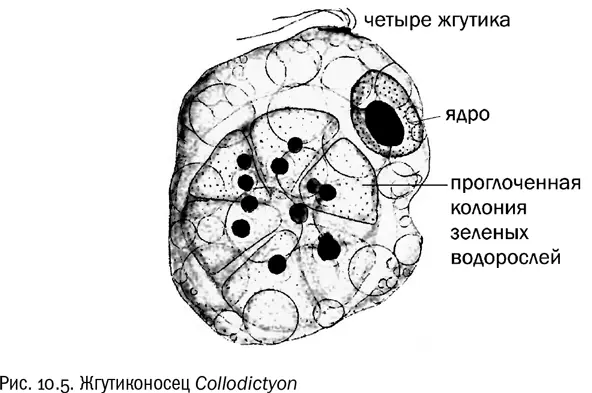

Факты, которые мы теперь знаем, легко встраиваются в следующий довольно простой эволюционный сценарий (см. рис. 10.6). Когда-то в далекой древности (вероятно, два с лишним миллиарда лет назад) некая бесцветная архея приобрела сложный цитоскелет, включающий актино-миозиновый комплекс. Клеточную стенку она, наоборот, потеряла. Получился «первичный фагоцит» — подвижная клетка, способная активно ползать, выпуская ложноножки, и фагоцитировать (то есть заглатывать целиком) любые более мелкие объекты, в том числе и клетки бактерий. Это оказалось очень выгодным способом питания. Но такое питание непременно предполагает, что хищник должен быть крупнее жертвы. И действительно, современные эукариотные одноклеточные хищники — амебы и жгутиконосцы — по линейным размерам примерно в десять раз превосходят бактерии, которыми они питаются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: