Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Название:Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция краткое содержание

Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Само по себе образование антител против таких антигенов не было сколько-нибудь удивительным, так как иммунологи давно получали антитела путем искусственной вакцинации крыс, мышей, кроликов, морских свинок, коз и лошадей. Поразительным было другое, Ландштейнер смог выявить антитела против всех новых химических соединений и лекарств, только что созданных зарождающейся в те годы фармацевтической промышленностью. Этих новых антигенов никогда раньше не было в природе! Этот результат поставил нас перед следующей научной — или даже философской — проблемой. Почему химические вещества, созданные в лабораториях современных фармацевтов, которых до этого никогда не было на Земле, могут вызывать иммунный ответ? Не могло быть никакого давления естественного отбора, направленного на образование антител против субстрата, которого никогда не существовало! Однако Ландштейнер смог показать, что лабораторные животные создают антитела, специфически связывающиеся с любой уникальной молекулярной структурой.

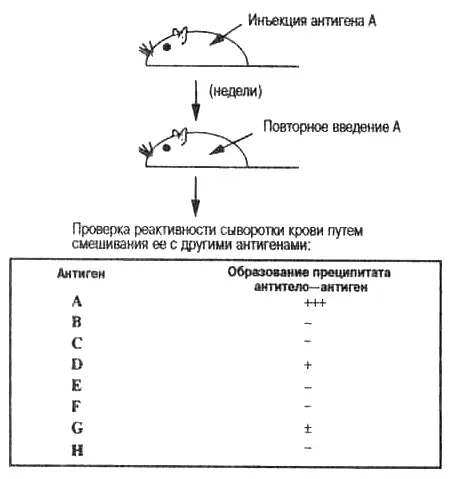

Истинную специфичность антител, полученных Ландштейнером, можно продемонстрировать простым лабораторным опытом. Например, было обнаружено, что антитела к гаптенуА не могут быть удалены из антисыворотки реакциями с гаптена-ми В, С, D, Е, G, Н... и т. д. Другими словами, антитела к гапте-ну А специфичны и не имеют сродства (или имеют очень слабое сродство) ко всему ряду рассматриваемых гаптенов. Однако в более чувствительных тестах — реакциях преципитации — можно наблюдать картину перекрестной реактивности (рис. 3.3). На рисунке знак минус (—) означает, что нет заметного осаждения; один или несколько знаков плюс (от + до +++) указывают на интенсивность осаждения и означают присутствие нерастворимого комплекса антиген—антитело; очень слабое осаждение обозначается (±). По-видимому, антигены D и G как-то связаны с А. И в самом деле, Ландштейнер смог показать, что D и G имеют с А общую молекулярную структуру.

Рис. 3.3. Основа специфичности антител. Иммунизация определенным антигеном (А) вызывает образование антител, которые связываются с А, но не с В, С и т. д. Простейший способ проверки антител состоит в смешивании сыворотки крови с антигенами. Антитела связывают антигены, и на дне пробирки образуется осадок (преципитат). Преципитат в пробирке свидетельствует о наличии антитела, которое может связываться с данным антигеном (- нет преципитата; + следы, +++ сильный преципитат). В данном примере антигены D и G имеют формы (эпитопы, или детерминанты), похожие на А; говорят, что они перекрестно реагируют с А. (также см. табл. 3.1 и рис. 3.6)

Эксперименты Ландштейнера послужили основой первой оценки размера потенциального репертуара антител. Тридцать лет назад был обычным такой комментарий генетических и эволюционных следствий, вытекающих из результатов Ландштейнера: «Тем не менее, трудно понять, какие преимущества дает существование генов для синтеза антител против многих недавно синтезированных органических соединений, таких как п-амино-бензоат, 2,4-динитробензол и т. д., которые совершенно не похожи на микробные патогены. Сохранение такого избытка генетического багажа в течение бесконечного времени до тех пор, пока не появится мишень для них, кажется неправдоподобным»

На самом деле это неправдоподобно в рамках дарвиновского естественного отбора генов, кодирующих определенные специфичные антитела.

Итак, к 1930-м годам стало ясно, что потенциальный репертуар антител должен быть гигантским и насчитывать миллионы или больше специфичностей. Ответ на другой фундаментальный вопрос все еще не был ясен: как могла в ходе эволюции появиться система, способная производить антитела, которые никогда не были частью эволюционной истории данного вида? Если инфекционные болезни были орудием эволюции современной иммунной системы, то, несомненно, частные и специфические молекулярные характеристики множества возможных антигенов никогда не были ее движущей силой. Правильнее, по-видимому, считать, что в ходе эволюции возникла биологическая стратегия, способная производить иммунный ответ на неожиданное.

Эволюция иммунной системы

Будем считать, что инфекционные болезни были главной, если не единственной, селективной силой в эволюции иммунной системы позвоночных. Тогда мы можем довольно легко рассматривать этот процесс в терминах дарвиновского «выживания наиболее приспособленной» иммунной системы. Если это так, то гены иммуноглобулинов (Ig), ответственные за кодирование антител, передаются потомкам через половые клетки, и их сохранение в ходе эволюции определяется теми же дарвиновскими правилами, которым подчинены и другие гены. Теперь мы критически рассмотрим сказанное.

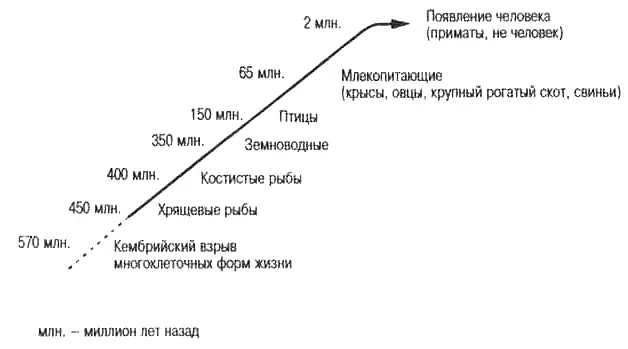

Детальные сравнительные исследования разных видов беспозвоночных (насекомых) и позвоночных показывают, что система приобретенного иммунитета, которую мы сейчас обсуждаем, существует у хрящевых рыб (акул и скатов) и, следовательно, появилась по крайней мере 400—500 миллионов лет назад. У этих рыб есть гены, родственные генам вариабельной области Ig (IgV), или генам рецепторов Т-клеток (ТкР) [5]. В исследованиях Роберта Райсона (Raison) из Технологического университета Сиднея и других показано, что еще более примитивные позвоночные — круглоротые (миксины и миноги) — не имеют системы приобретенного иммунитета; у них нет ни IgV, ни ТкР-генов. До сих пор идет поиск недостающего звена. Однако пока не известны эволюционные переходы между кругло-ротыми и хрящевыми рыбами. И нет никаких гарантий, что недостающие звенья когда-нибудь будут найдены, так как все они, возможно, вымерли. На рис. 3.4 показаны основные представители позвоночных, у которых работа иммунной системы изучена подробно. Даже у холоднокровных позвоночных — рыб — можно обнаружить основные элементы системы приобретенного иммунитета теплокровных. Иммунные системы всех изученных позвоночных имеют следующие свойства:

• они способны создавать гигантское разнообразие антител и Т-клеток, обеспечивающее ответ на практически любой антиген;

• они способны к усиленному ответу при повторной встрече с антигеном (имеют память);

• они способны обеспечивать аутотолерантность.

Рис. 3.4. Позвоночные, у которых обнаружена сходная с млекопитающими система иммунитета.

Если мы иммунизированы коклюшной или столбнячной вакциной, наша иммунная система «помнит» первую встречу с этими антигенами, позволяя нам быстрее и сильнее реагировать на новую встречу с тем же самым антигеном образованием более высоких концентраций антител в крови. Эти свойства — направляемое антигеном изменение соматических клеток, специфичность, аутотолерантность и память — являются признаками иммунных систем всех позвоночных. У акул и других холоднокровных животных из-за низких температур окружающей среды иммунный ответ медленнее, чем у теплокровных наземных позвоночных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: