Борис Медников - Аналогия

- Название:Аналогия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Аналогия краткое содержание

От редакции журнала «Человек»: Борис Михайлович Медников был одним из первых авторов нашего журнала. Тогда его чрезвычайно занимала идея схожести биологической и культурной эволюции человечества, и он написал для нас первую статью на эту тему «Гены и мемы — субъекты эволюции» (№4,1990), которая до сих помнится многим читателям. Потом он увлекся и с головой погрузился в проблемы СПИДа, казалось, отойдя от любимой темы. Но, как выяснилось недавно, в 1991—1992 годах он начал писать книгу, три главы которой, готовые к печати, сохранились в его архиве. Мы с радостью их публикуем.

Аналогия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

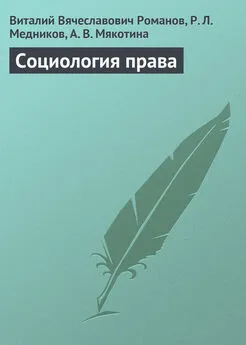

Рис. 8. Копьеметалки позволяли бросать копье дальше и быстрее (по Л. Л. и Ф. Ковалли-Сфорца)

Такой метод броска сохранился до исторического времени. Испанские конкистадоры в Мексике и Техасе еще застали индейцев, метавших копья с помощью атлатла — разновидности копьеметалки. Атлатл — полуметровый кусок твердого дерева с упором для копья. Как его применяли, показано на рисунке 8.

Было бы занятно воскресить эти броски — на меткость, силу и дальность в спорте. В конце концов, существуют же в нем прыжки с шестом и без, метание бумеранга и стрельба из лука.

Но для нас сейчас этот пример примечателен тем, что из него видно, как иногда трудно расшифровать информацию, которую нам передавали пращуры. Еще труднее восстановить древние обряды и ритуалы по остаткам культуры. И здесь на помощь приходит этнография — так же как сравнительная анатомия помогает палеонтологии.

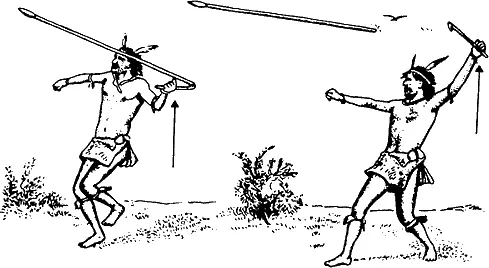

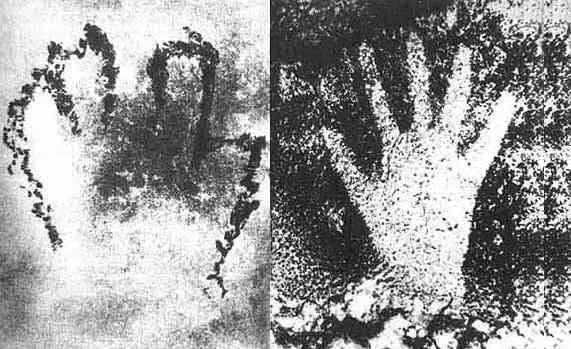

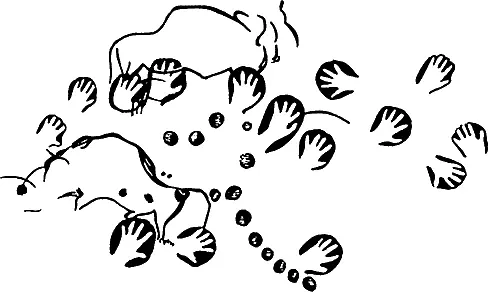

Беспалые троглодиты.По-видимому, первыми пещерными «рисунками» были так называемые «макароны» или «меандры» — волнистые линии, нанесенные сразу несколькими пальцами или многозубчатым инструментом на глине или поверхности скалы (рис. 9, 10). Полагают, что это подражание гриффадам — следам когтей пещерного медведя. Примерно тогда же появились и «руки» — отпечатки ладоней с расставленными пальцами (рис. 11). Среди них различаются позитивные (отпечаток руки, вымазанной краской, рис. 12) и негативные, когда приложенная к стене пещеры рука опрыскивалась изо рта жидкой краской (рис. 13).

Рис. 9. Группы параллельных ливий. Прочерчены пальцами по глине. Пещера Альтамира, Испания

Рис. 10. «Макароны», прочерченные зубчатым инструментом по глине в пещере Хорнос де ла Пенья. Испания

Рис. 11. Контур руки, выполненный прерывистой красной линией. Пещера Кастильо, Испания (слева)

Рис. 12. Позитивный отпечаток руки в правой части Большого плафона. Пещера Альтамира, Испания

Рис. 13. Фриз негативных отпечатков рук, контуров бизонов и дисков, выполненных красной краской. Пещера Кастильо, Испания

Для чего оставлялись эти отпечатки на стенах, можно только гадать. Первые подписи? Свидетельства участия в каком-то обряде, например, посвящении во взрослые? Отпечатки в пиренейских пещерах часто принадлежат детям и подросткам. Археологов и антропологов больше поразило другое обстоятельство. У многих отпечатков не хватало фаланг, а то и целых пальцев — от одного до четырех (рис. 14). Для чего пещерные люди калечили свои руки? Одни ученые полагали, что это «символико-ритуальное увечье». Сказано очень «по-научному», но что это увечье символизировало, какому ритуалу соответствовало, остается неясным. По другой точке зрения, никто рук вообще не калечил. Беспалость имитировалась подгибанием пальцев: в этом видели начатки письменного счета. Ведь есть мнение, что римские цифры — стилизованные изображения счета на пальцах. Эта гипотеза взывала к здравому смыслу предков — чего ради себя калечить, да еще в суровых условиях первобытного общества?

Вот только вправе ли мы приписывать предкам свое понимание прагматизма? Вполне возможно, что пращуры из пиренейских пещер мыслили по-своему.

Разъяснение дает этнография. Во многих первобытных обществах конца XIX и начала XX века сохранился обычай отрубать фалангу пальца или же весь палец по смерти родственника, вождя, а то и просто члена рода. В горных районах Новой Гвинеи этот ритуал жив и сегодня. Строго говоря, это не столько выражение скорби, сколько попытка умилостивить дух родственника, который по смерти может причинить неприятности живым. Так что предки были не только чувствительны, но и прагматичны — только на свой лад.

Рис. 14. Негативные отпечатки рук с недостающими фалангами. Пещера Гаргас (по Леруа-Гурану)

И в наши дни, по свидетельству датского путешественника А. Фальк-Рённе, в горных районах Новой Гвинеи «всякий раз, когда у женщины случается горе, она отрубает фалангу одного из пальцев. Из-за этого обычая многие женщины к старости лишаются пальцев и становятся инвалидами». Он же сообщил о случае, когда в последний день 1968 года в долине Балием потерпел крушение небольшой самолет; из экипажа и пассажиров остался живым десятилетний мальчик Поль Ньюмен. Его мать, отец, два брата и сестра погибли. Папуасы племени викбунов по горю мальчика догадались, кого он потерял, и хотели отрезать ему из лучших чувств крайние фаланги на пальцах. Однако один из вождей воспротивился: он уже видел белых, и ни у одного не было обрезанных пальцев, хотя кто-то из них, наверняка, пережил потерю близких. Поэтому спасители ограничились том, что намазали мальчику волосы священным свиным жиром, а на щеках навели ритуальные полоски цветной глиной (за год до того в этой деревне съели двух миссионеров).

Отрубленные фаланги не просто выбрасывались: в развалинах храма Телль-Арпачая в Сирии (халафская культура VI тысячелетия до н. э.) найдена чаша из стеатита, в которой лежала одна фаланга человеческого пальца и пять таких же каменных (духи могли принимать и подделки; так в древнем Китае на похоронах сжигались условные жертвенные деньги. Подобные фальшивые жертвоприношения археологи называют вотивными). И у папуасов жертвенные пальцы хранились в специальных домах.

Вот еще пример расшифровки «первобытной» информации с привлечением данных этнографии.

История одного черепа.В первой половине II тысячелетия до н. э. на том месте, где сейчас Чарозерский район Вологодской области, на месте слияния рек Перечной и Модлоны было свайное поселение. Дома в нем были сооружены на бревенчатых помостах, которые на сваях возвышались над торфяным заболоченным берегом. Жители этого поселения охотились на лосей и бобров, стреляли стрелами с каменными наконечниками птиц, ловили рыбу. Они умели делать вполне приличные горшки из синей глины, любили носить янтарные украшения. Это, пожалуй, все, что мы о них могли бы узнать, если бы не одно обстоятельство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: