Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой

- Название:Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:978-5-04-162005-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой краткое содержание

Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если одни пернатые ограничивали наши возможности конкуренцией, другие просто нагло нас жрали! Конец палеоцена ознаменовался появлением сов – Berruornis orbisantiqui во Франции и Ogygoptynx wetmorei в Колорадо. Вот только наши предки избавились от гнёта злых динозавров, не прошло и десятка миллионов лет – как прилетела новая напасть! Думается, именно такие невзгоды были главными движителями нашей ранней эволюции: ночные хищники выдавили нас из ночного образа жизни, придали бодрости-прыгучести и сообразительности. Как знать, кабы не совушки – круглые головушки, может, так бы и до сих пор вместо нас-умничек по ветвям ползали приторможенные плезиадапиформы…

Конечно, главное достижение палеоцена – расцвет млекопитающих. Случился он не сразу, но очень быстро. Первый десяток миллионов лет кайнозоя звери были ещё очень мелкими, довольно однообразными и трудноразличимыми, но прогресс шёл небывалыми темпами. Вымирание коснулось млекопитающих как-то очень избирательно: кто-то исчез, кто-то сократился в числе и разнообразии, а кое-кто и преуспел.

Как ни странно, даже в палеоцене по углам планеты можно было найти остатних реликтов мезозоя и едва ли не палеозоя. Так, в Канаде до конца эпохи дожил Chronoperates paradoxus – симметродонт, примитивный настолько, что поначалу его приняли даже за распоследнего зверозубого-цинодонта! В принципе, современные однопроходные-яйцекладущие тоже ведь являются подобным осколком былого, даже более примитивным, чем симметродонты.

Кстати, палеоценовые однопроходные нам тоже известны, и – неожиданно! – из Аргентины, где жил родственный утконосу Monotrematum sudamericanum . Трудно судить о животном по трём молярам, но в этом случае важнее география: зоогеографически вырисовывается соединение Австралии, Антарктиды и Южной Америки в мелу и, возможно, палеогене.

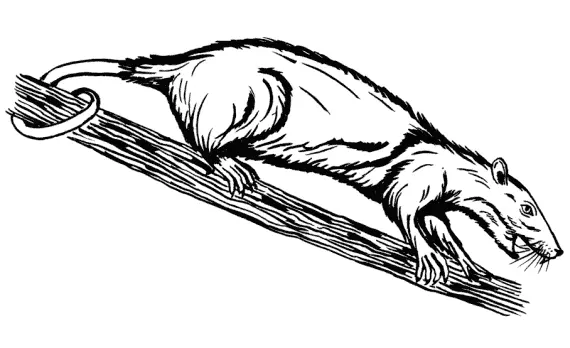

В отличие от всегда редкостных однопроходных, аллотерии-многобугорчатые Multituberculata в палеоцене продолжали процветать. Вымирание их не просто не особо затронуло: в палеоцене число родов стало даже больше, чем в позднем мелу! С начала кайнозоя и до появления грызунов и нормальных приматов многобугорчатые оставались едва ли не главными растительноядными во многих фаунах. Их универсальная зубная система, отточенная до совершенства ещё с середины мезозоя, гарантировала успех даже с учётом общей примитивности группы. Долотовидные резцы для разгрызания, гребнеподобные премоляры для разрезания и плоские широкие моляры для пережёвывания вместе с мощными короткими и высокими челюстями – идеальная схема, которая неспроста изобреталась много раз параллельно в самых разных группах животных. Имея отличный задел, многобугорчатые эволюционировали в палеоцене едва ли не быстрее прочих млекопитающих. Например, ещё в самом начале палеоцена монтанский Taeniolabis taoensis имел пятнадцатисантиметровый череп и предположительно мог весить от двадцати до аж больше сотни килограмм! Прочие млекопитающие достигли таких показателей сильно позже. Едва ли не лучше прочих изучен Ptilodus : это было древесное существо с цепким хвостом для подвешивания и разворачивающейся назад стопой для лазания по стволам вниз головой. Очевидно, что конкуренция нашим предкам была весьма основательная; возможно, именно благодаря успеху многобугорчатых приматы с самого начала не скатились до специализированной растительноядности, не то эволюции нашего интеллекта мог быстро настать конец.

Ptilodus

Конечно, была от многобугорчатых и другая явная польза: они были не очень быстрыми и притом вкусными. В погадках хищных птиц из палеоценовых отложений Внутренней Монголии найдены кости и шерсть многобугорчатых Lambdopsalis bulla . Стало быть, хищным существам было кого ловить, тогда как более шустрые приматы могли оставаться в относительном покое (правда, именно в этой фауне приматов вовсе не было, но ведь хищники ловили многобугорчатых и в Северной Америке).

Многобугорчатые жили и в Южной Америке, откуда известна их специфическая форма Sudamerica ameghinoi , иногда выделяемая в группу Gondwanatheria. Эти звери развили высокие коронки, приспособленные для жевания травы. В Южной Америке уже были саванны, и многобугорчатые выходили в них? Пока это под вопросом.

Вообще, Южная Америка была заповедником всяких неведомых зверей. Удивительный реликт юрских и меловых времён – аргентинский Peligrotherium tropicalis из группы Dryolestida. Реликт реликтом, а вырос он до размеров собаки, став самым большим представителем дриолестид, причём перешедшим на растительноядность. Потомки его продержались на материке ещё довольно долго.

Сумчатые пережили позднемеловую катастрофу не идеально: огромное число линий прервалось, от былого разнообразия остались ошмётки. Вероятно, это дало отличный шанс плацентарным, которые, при всей своей прогрессивности, в мезозое не особо-то преобладали. Но и для сумчатых нашлось своё уютное местечко – целая Южная Америка, где в отсутствие плацентарных сумчатые развернулись в полную силу – уже в палеоцене они представлены тут несколькими отрядами. Правда, на взгляд обычного человека все южноамериканские опоссумоподобные зверушки выглядят до уныния однообразно и на фоне впечатляющих черепах, змей и крокодилов совершенно теряются, но и среди них можно найти оригиналов.

Самыми перспективными были, вероятно, боливийские Pucadelphys andinus , жившие в самом начале палеоцена. В местонахождении Тиупампа на пятачке менее чем в квадратный метр обнаружены останки 12 опоссумов, а в трёх метрах на таком же маленьком участке – ещё 23 особей, лежащих плотной кучкой! Очевидно, с ними произошло что-то нехорошее (скорее всего, они тихо-мирно сидели в норках на берегу озера, никого не трогали и погибли во время быстрого наводнения), но важно само скопление: очевидно, пукадельфисы были как минимум очень терпимы к присутствию рядом других особей, а как максимум – сколько-нибудь социальны. Косвенно о том же свидетельствует половой диморфизм: самцы пукадельфисов были куда более мордастыми и клыкастыми, чем самки. Обычно такое происходит из-за повышенной конкуренции между самцами за самок или даже гаремности. Из всей толпы определить пол удалось у двенадцати самок и шести самцов: соотношение «один к двум» может тоже говорить о повышенной социальности; как минимум четыре подростка показывают, что в группах уживались особи разного возраста. Судя по находке скопления из шести скелетов других опоссумов Andinodelphys cochabambensis в том же местонахождении, подобный образ жизни не был таким уж исключением. Здорово, что для синхронных приматоморфов и даже более поздних приматов у нас нет никаких доказательств хоть какой-нибудь общественности. Выходит, сумчатые в начале палеоцена даже слегка обогнали наших предков по уровню интеллекта! Если бы не недостатки системы размножения, глядишь, сейчас потомки южноамериканских опоссумов читали бы о вымерших пургаториусах и изучали реликтовых приматов – «живых ископаемых» дремучих палеогеновых времён.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)