Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой

- Название:Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:978-5-04-162005-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой краткое содержание

Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

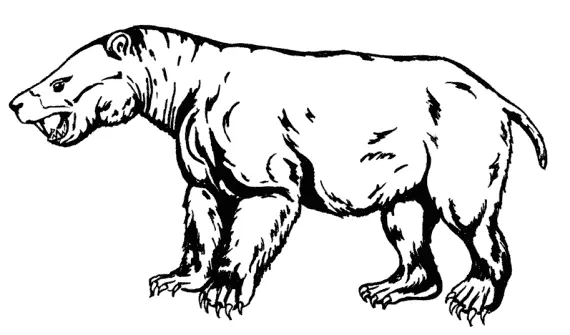

Ближайшие родственники и, видимо, потомки цимолестов – Pantodonta. В палеоцене и начале эоцена это были главные растительноядные звери. На их примере здорово видна бурная эволюция при освобождении экологических ниш после вымирания динозавров. Правда, до сих пор загадкой остаётся география пантодонтов: примитивнейший и древнейший раннепалеоценовый представитель найден – неожиданно! – в Южной Америке, в Боливии: Alcidedorbignya inopinata весила полкило и имела довольно-таки генерализованные зубы, что не исключает некоторых специфических специализированных черт. Чуть более поздние пантодонты жили в Северной Америке и Азии, где прослеживается чудесный ряд от Archaeolambda (0,7–1 м, 7–15 кг) через Pantolambda (1,2 м, 45 кг) к Barylambda (2,5 м, 600–650 кг), Coryphodon (2,5 м, 500 кг) и Titanoides (2,2–3 м, 90–200 кг).

Titanoides

Кроме размеров, менялся и внешний облик: археолямбда была похожа скорее на кошку и ещё могла быть всеядно-насекомоядной, пантолямбда напоминала мордастого барсука, барилямбда с её махонькой головёшкой, высокими ногами и толстым, почти кенгурячьим хвостом – гигантского наземного ленивца, более продвинутый корифодон – тапира и даже более – карликового бегемота, а титаноидес – саблезубую помесь бегемота с медведем. У всех них были мощные передние и задние ноги с пятью растопыренными пальцами с округлыми ногтеподобными копытцами, причём от ранних форм к поздним происходил переход от стопо- к пальцехождению. Примитивными чертами было сохранение ключицы и разделённых костей предплечья и голени – наследие древесных предков (ранние виды, вероятно, ещё вполне успешно лазали по деревьям), хотя наземность крупных видов несомненна. Своеобразие пантодонтам придавали тупорылые морды с тяжёлыми челюстями и острыми гребнистыми зубами. Вот в зубах-то и была проблема: продольные гребни верхних входили в бороздки на нижних, так что боковые жевательные движения были практически невозможны, отчего, кстати, и скуловые дуги были довольно узкими. Пантодонты могли здорово стричь растения, но не умели нормально жевать, что в условиях климатического оптимума было не так уж важно, но при сокращении растительных богатств и появлении крутых конкурентов уже в конце эоцена стало фатальным. Другой сложностью были мозги: у пятисоткилограммового корифодона они весили несчастных 90 г. Для сравнения, у лошади того же размера мозг весит с полкило и немножко больше; да даже у овцы его масса – 140 г! Конечно, ранние копытные тоже вряд ли блистали интеллектом, но ведь и корифодон – уже далеко не самый ранний пантодонт!

В некоторых отношениях похожи на пантодонтов были Tillodontia, видимо, в силу родства, хотя по иным чертам они существенно отличались. У них тоже были мощные стопоходящие лапы, но пальцы заканчивались когтями; ключица и несросшиеся кости предплечья и голени по-прежнему отражают архаику. Главное отличие от пантодонтов – челюсти и зубы: боковые жевательные движения преобладали над продольными, отчего скуловые дуги широко расходились; резцы были резко увеличены, а вторые резцы были покрыты эмалью только спереди, не имели корней и постоянно росли, как у грызунов; уменьшенные клыки, как и резцы, имели долотовидную форму, а между ними и премолярами лежала широкая диастема. Такая зубная система имеет очевидную аналогию с грызунячьей, с поправкой на размер: тиллодонты, как и все в палеоцене, начав с маленьких зверушек, быстро доросли до вполне приличных масштабов. Тиллодонты появились в Китае (например, Meiostylodon zaoshiensis и другие мелкие примитивные виды), но довольно быстро оказались и в Северной Америке (например, Azygonyx – размером уже с енота). По-прежнему, проблемой были крошечные мозги; особенно здорово это видно при взгляде на череп сверху.

Ещё более быстроэволюционировавшая североамериканская группа – Taeniodonta; они появились ещё в мезозое; между прочим, опоссумоподобная Schowalteria clemensi была тогда в числе крупнейших млекопитающих. В палеоцене тениодонты начали с роющих всеядных Onychodectes tisonensis – зверя, похожего на крысу с приплюснутой головой и достаточно банальным набором зубов, – и довольно быстро подросли до Wortmania otariidens , у которой морда укоротилась, а нижняя челюсть стала очень тяжёлой, и далее – до Psittacotherium multifragum метровой длины, в полсотни килограмм весом и с совсем уж страшной нижней челюстью. Как и у тиллодонтов, тениодонты изобрели постоянно растущие передние зубы с эмалью лишь на передней стороне, с отличием в том, что главными грызущими зубами стали клыки, а в меньшей степени – боковые резцы. Огромными когтями на мощнейших лапах (опять пятипалых, опять с несросшимися костями предплечья и голени) тениодонты, видимо, выкапывали какие-то корни и клубни.

Таким образом, среди азиатских и североамериканских ранних растительноядных рисуется некоторое разделение труда: пантодонты стригли листья вертикальными движениями челюстей, тиллодонты грызли семена и жевали их поперечно, а тениодонты выкапывали корни, причём специализация во всех трёх группах нарастала скорейшими темпами.

Зубы млекопитающих отлично отражают их питание и образ жизни, недаром сказано: «по зубам их узнаете их». Что здорово, именно зубы-то обычно и сохраняются, так что по ним можно понять не только родство зверей, но и экологическую обстановку. Одонтология – великая сложная наука с массой нюансов; специалисты учатся этой премудрости всю жизнь. Однако некоторые базовые понятия вполне возможно изложить в двух словах. Особенно показательна форма моляров, ведь основная нагрузка приходится обычно именно на них.

Трибосфения – тип зубов с тремя острыми вершинками, расположенными по вершинам треугольника и соединенными гребнями, смыкающимися в замок с преобладанием давящих и ограничением жевательных движений, исходное примитивное состояние; в более продвинутой версии к треугольнику сзади добавляется пятка – талонид на нижних зубах и талон на верхних – для лучшего перетирания (у юрских Shuotheridia пятка добавилась спереди, что оказалось неудачной конструкцией и привело их к вымиранию); типична для опоссумов и землероек.

Секодонтия, или туберкуло-секториальность, – развитие трибосфении с добавлением новых острых вершинок, соединенных острыми гребнями и превращающих зуб в удлинённую режущую пилу; в крайнем случае формируется огромный хищнический зуб, берущий на себя главную нагрузку (он может образовываться и из премоляров, и из моляров; у креодонтов их было даже два); типична для хищных.

Бунодонтия – тип зубов с низкими округлыми бурками для раздавливания мягкой пищи; типична для свиней, похожа форма зубов у ежей. Возникали варианты, в том числе бунолесодонтия (бугорчато-лунчатые зубы), с превращением наружных бугров на верхних, а также внутренних бугров на нижних зубах в полулунные гребни для питания листьями деревьев у антракотериев, зиголофодонтия (она же циголофодонтия) с объединением бугорков в гребни у мастодонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)