Леонид Прохоров - Возможно ли преодолеть старение? Сегодня и завтра клеточной терапии

- Название:Возможно ли преодолеть старение? Сегодня и завтра клеточной терапии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005162588

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Прохоров - Возможно ли преодолеть старение? Сегодня и завтра клеточной терапии краткое содержание

Возможно ли преодолеть старение? Сегодня и завтра клеточной терапии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так как количество и активность фибробластов снижается, оставшиеся не могут компенсировать происходящие старческие изменения кожи. Поэтому, если увеличить число молодых активных клеток – фибробластов в коже, то логично ждать улучшения ее состояния вследствие того, что фибробласты будут вырабатывать молодой коллаген и эластин, а это повысит упругость кожи, ее тургор, в результате чего морщины разгладятся.

МЕТОДЫ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

Для коррекции возрастных изменений кожных покровов в настоящее время используются самые разнообразные методы (пилинги, шлифовка, лифтинг и др.) и препараты (токсин ботулизма, компоненты внеклеточного матрикса и соединительной ткани и т.д.). Многие из этих методов направлены на стимуляцию собственных клеток кожи, в частности, фибробластов. Однако можно решить проблему и другим образом – увеличить количество фибробластов в коже с помощью их пересадки в те места, где это необходимо.

Прежде чем пересадки фибробластов стали реальностью, исследователям пришлось решать много методических вопросов, в том числе вопросы безопасности подобных процедур.

Значительный прогресс в этом направлении был достигнут, когда исследователи научились культивировать, т. е. поддерживать жизнеспособность фибробластов вне организма, или другими словами in vitro. В 1961 г. L. Hayflick и P. S. Moorhead (Hayflick, Moorhead, 1961) представили данные о том, что даже в оптимальных условиях культивирования in vitro фибробласты эмбриона человека способны делиться только ограниченное число раз (50 ± 10). В последующих исследованиях это наблюдение было многократно воспроизведено. Последняя фаза жизни клеток в культуре была определена как клеточное старение, а сам феномен получил по имени автора название лимит Хейфлика.

После установления лимита Хейфлика в результате многочисленных исследований было выявлено, что нормальные фибробласты в культуре сохраняют диплоидный кариотип и имеют ограниченную продолжительность жизни. Кроме того, у нормальных клеток отсутствуют онкогенные потенции. Эти требования к культурам нормальных клеток были оформлены в виде нормативных документов.

При соблюдении этих требований появилась возможность использования культивируемых вне организма фибробластов человека для производства иммунобиологических медицинских препаратов, а затем и для терапевтических целей. Научные исследования и клинические разработки в данном направлении протекают очень интенсивно, что связано с общим подъемом клеточных технологий на основе стволовых клеток.

В настоящее время можно выделить два основных подхода к лечению кожи с помощью препаратов, содержащих живые фибробласты. С одной стороны, широкую известность получили методики и препараты для лечения дефектов кожи раневого и ожогового характера с помощью культур аллогенных (другого организма) эмбриональных фибробластов. Альтернативой этим методикам является возможность использования аутогенных (собственных) фибробластов человека для заместительной клеточной терапии кожных покровов (Згурский, 2004).

Считается, что наилучшие результаты клеточной терапии получаются при использовании культур эмбриональных фибробластов, которые имеют больший пролиферативный потенциал по сравнению с культурами от взрослых доноров. Однако, применение клеток, полученных из эмбрионов, имеет ряд ограничений, в том числе этического характера. В то же время накапливаются данные, что собственные фибробласты сохраняют свой потенциал при старении, несмотря на уменьшение их числа в стареющем организме (Терехов, 1984; Згурский, Прохоров, 2020).

Для достижения первичных результатов необходимо получить культуры фибробластов от взрослых доноров. Было установлено, что пролиферативные способности полученных фибробластов по сравнению с эмбриональными кожными фибробластами вполне достаточны, чтобы использовать их для клеточной терапии (Згурский, 2004).

Методика получения и культивирования аутогенных фибробластов кожи

Клеточный материал для получения культуры аутогенных фибробластов берут путем биопсии кожи (срез небольшого участка кожи размером примерно 0,5 см 2) пациента в области предплечья или в заушной области при местной анестезии.

Получение и культивирование фибробластов из биоптата кожи проводят по стандартной методике. Для получения первичной культуры клеток ткань промывают физиологическим раствором, содержащим антибиотики, помещают в стерильную чашку Петри и обрабатывают раствором, содержащим трипсин или коллагеназу (оба ферменты). Под действием раствора ткань размягчается и из нее на дно чашки выходят живые клетки (фибробласты). Затем в чашку заливают питательную ростовую среду (см. ниже) и помещают в СО 2-инкубатор (специальный плотно закрывающийся шкаф, в котором поддерживается постоянная температура 37 0С и повышенная концентрация (5—7%) углекислого газа в воздухе (Рис. 6); обычная концентрация СО 2в атмосфере 0,03—0,04%, при которой фибробласты расти не могут. Клетки начинают размножаться и после заполнения всей чашки фибробластами их снимают с ростовой поверхности смесью растворов Версена (раствор ЭДТА – этилен диамин тетрауксусной кислоты и неорганических солей) и трипсина. Клетки первичной культуры центрифугируют, отмывают от компонентов раствора и суспендируют в среде культивирования.

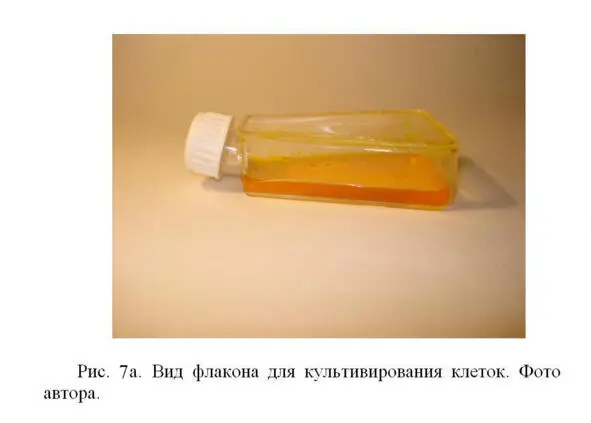

Далее клетки переносят в культуральные флаконы (Рис. 7а и 7б), содержащие питательную ростовую среду. Ростовая среда содержит набор аминокислот, глюкозу и др. питательные вещества для клеток и 10—20% эмбриональной телячьей сыворотки (плазма крови), содержащей необходимые ростовые факторы, обеспечивающие деление клеток. Сами флаконы помещают в СО 2-инкубатор. Флаконы закрывают не плотно, а так, чтобы воздух с повышенным содержанием углекислого газа из инкубатора мог поступать внутрь флаконов. Можно использовать также флаконы с вентилируемыми крышками (с встроенным стерильным фильтром) через которые предусмотрен воздухообмен с воздухом в инкубаторе. Этим способом обеспечиваются условия для роста (деления) клеток.

Все работы проводятся в строго стерильных условиях в ламинарном шкафу (Рис. 8а и 8б), в который вентилятором через стерилизующий воздушный фильтр, расположенный сзади или сверху шкафа, под небольшим давлением нагнетается стерильный (очищенный от бактерий) воздух. За счет избыточного давления внутри ламинарного шкафа внешний воздух с бактериями внутрь не проникает, поэтому культуры клеток остаются стерильными. Работа внутри шкафа осуществляется высококвалифицированным специалистом с использованием стерильной лабораторной посуды, в том числе флаконов, пипеток, чашек Петри и др. Дополнительная стерильность осуществляется за счет обжига поверхностей посуды (горлышка флаконов, рабочих частей пипеток) в пламени спиртовой или газовой горелки, которая установлена внутри ламинарного шкафа и включена постоянно в течение всего времени работы с биологическим материалом. Сам специалист находится вне шкафа, но все действия осуществляет руками в стерильных хирургических перчатках внутри ламинарного шкафа через открытую нишу, из которой постоянно выходит стерильный воздух, не позволяющий поступать внутрь нестерильному воздуху (с бактериями) извне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: