Александр Волошин - Нейротон. Занимательные истории о нервном импульсе

- Название:Нейротон. Занимательные истории о нервном импульсе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005083418

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Волошин - Нейротон. Занимательные истории о нервном импульсе краткое содержание

Нейротон. Занимательные истории о нервном импульсе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

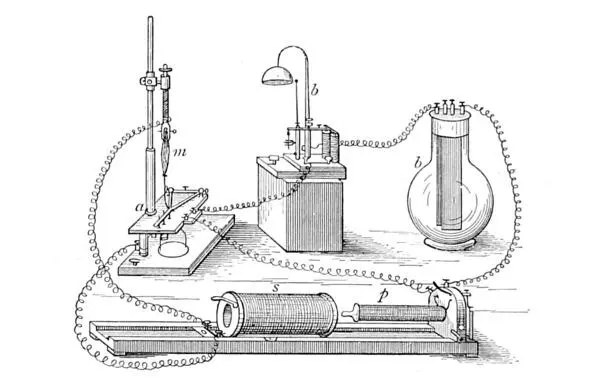

Рисунок 9. Санный аппарат Дюбуа-Реймона

Другое техническое препятствие, с которым столкнулся Дюбуа состояло в том, что все гальванометры были сильно инерционными и не позволяли регистрировать кратковременные импульсные токи. Сам он разрешить его не смог (но это сделали его ученики).

Усовершенствование, введённое Дюбуа для отведения биопотенциалов, также было очень существенным: он понял, что биопотенциалы нельзя отводить просто медными проволочками, так как в месте соприкосновения металла с биологической тканью возникают потенциалы, вполне сравнимые с теми, которые предполагается измерить. Разработанные Дюбуа специальные электроды (их называют неполяризующимися) не создавали такой разности потенциалов.

Все эти, казалось бы, технические и потому второстепенные нововведения на самом деле сыграли немаловажную роль в том, что исследования Дюбуа-Реймона, начатые им на студенческой скамье, стали выдающимся достижением науки того времени. Более того, они оказали существенное влияние и на уровень всех проводимых в то время работ по электробиологии, так как Дюбуа-Реймон широко пропагандировал и даже дарил свои приборы.

Собственные исследования Дюбуа-Реймона шли в двух основных направлениях: во-первых, он изучал токи, генерируемые живыми тканями (тут он продолжал линию Гальвани – Маттеуччи), во-вторых, он изучал законы действия электрического тока как раздражителя нервов и мышц (здесь он продолжал тему, начатую Фонтана и Вольта).

В 1843 году Дюбуа открыл ток повреждения в нерве. (Это был первый случай, когда электричество объективно зарегистрировали в нервах, гальванометры Маттеуччи были для этого недостаточно чувствительными.)

В 1849 году он показал, что и мозг, так же как нерв и мышца, обладает электрогенными свойствами.

Результаты своих исследований Дюбуа-Реймон изложил в трёх больших томах «Исследования по животному электричеству» (1848, 1849, 1869 гг.). Разумеется, в этих томах не все данные были получены лично Дюбуа. Но именно он был тем человеком, который привёл все све́дения о «животном электричестве» в систему, провёл колоссальную работу по их уточнению и восполнению недостающих деталей. Он описал, при каких условиях, где, на каких объектах можно наблюдать биопотенциалы, привёл их характеристики и т. д., словом, как это принято говорить дал полную феноменологическую картину.

Кроме того, он предложил первое теоретическое объяснение потенциала повреждения. По Дюбуа-Реймону вдоль мышц и нервов якобы тянутся цепочки особых «электромоторных» молекул. Каждая такая молекула представляет собой как бы два гальванических элемента, соединённых положительными полюсами, так что наружу выходят только отрицательные полюса. Где бы ни разрезать мышцу, на разрезе обнажатся отрицательные полюса, чем и объясняется потенциал повреждения.

Здесь чётко видно, как биологическая теория строится на основании аналогии с современной ей физической теорией: последним словом о магнетизме была тогда теория Ампера о том, что свойства постоянных магнитов объясняются тем, что каждая молекула в нём является маленьким магнитиком.

Дюбуа-Реймон придумал, как теперь сказали бы, демонстрационную модель для проверки своей гипотезы. Он взял много маленьких гальванических элементов «медь – цинк», соединил их попарно положительными полюсами, укрепил на деревянной доске и, погрузив всю систему в раствор соли, стал проводить на этой «искусственной мышце» такие же эксперименты, которые он проводил на мышце живой. Обнаружилось, что распределение токов в такой модели действительно было сходно с распределением токов у реальной мышцы.

Благодаря такой оригинальной демонстрации, и авторитету Дюбуа-Реймона, теория электромоторных молекул, несмотря на её фантастичность (и ошибочность), была общепризнанной почти четверть века с момента её выдвижения Дюбуа в 1846 году. [6]

Скорость нервного импульса

Под влиянием Иоганна Мюллера другой его талантливый ученик Герман Гельмгольц ( Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821 – 1894 ) заинтересовался гистологией и физиологией и в 1842 году защитил диссертацию «О строении нервной системы беспозвоночных». В то время уже были известны нервные клетки и нервные волокна, но как они связаны друг с другом, было ещё неясно. В 1842 году молодой Гельмгольц первым отметил, что нервные волокна являются отростками нервных клеток. Так он одним из первых понял, что клетки и волокна одно целое – нейрон.

В 1850 году Гельмгольц был профессором физиологии Кёнигсбергского университета. Спустя 15 лет после заявления Мюллера о невозможности измерить скорость нервного импульса Герман фон Гельмгольц с помощью простого и изящного эксперимента, который легко воспроизвести на студенческом лабораторном практикуме, измерил скорость распространения импульсов в нерве лягушки.

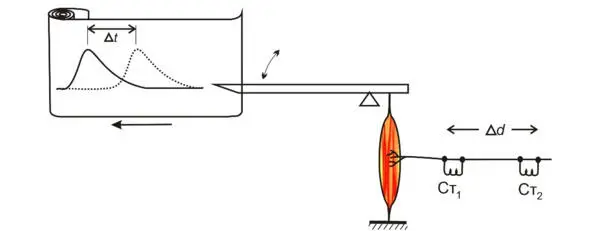

Рисунок 10. Эксперимент Гельмгольца

Опыт выглядел так. На вращающийся барабан была намотана закопчённая бумага. Гельмгольц брал нервно-мышечный препарат и закреплял мышцу около барабана. К мышце прикреплялось пишущее перо, так что сокращение мышцы оставляло след на движущейся бумаге. Когда нерв раздражался, момент раздражения с помощью специального устройства отмечался на ленте. На той же бумажной ленте было видно, через какой промежуток времени отвечает сокращением мышца. Так можно было узнать время от момента раздражения нерва до начала сокращения мышцы. Далее, Гельмгольц раздражал нерв вторично, но в другом месте, например, на расстоянии 5 см от первой точки раздражения. Теперь сокращение мышцы наступало немного позднее. Разница этих времён могла зависеть только оттого, что возбуждение прошло лишние 5 см. Зная скорость вращения барабана, можно было определить время запаздывания, а так как расстояние между двумя точками раздражения нерва было известно, легко вычислялась и скорость распространения возбуждения по волокну.

Оказалось, что возбуждение распространяется по нерву со скоростью всего 30 м/с.

100 км/ч! Это показалось настолько невероятным, что сам Иоганн Мюллер не поверил талантливому ученику и отказался послать его статью в научный журнал.

Полученная в результате опыта величина оказалась на семь порядков меньше, чем скорость распространения электрического тока в медном проводнике или в растворе электролита. Отсюда Гельмгольц сделал совершенно логичный вывод, что проведение нервного импульса – это более сложный процесс, чем простое продольное распространение тока в нервном волокне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: