Евгений Панов - Половой отбор: теория или миф? Полевая зоология против кабинетного знания

- Название:Половой отбор: теория или миф? Полевая зоология против кабинетного знания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-970-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Панов - Половой отбор: теория или миф? Полевая зоология против кабинетного знания краткое содержание

Половой отбор: теория или миф? Полевая зоология против кабинетного знания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Две точки зрения на происхождение эксцессивных структур по данным палеонтологии. Одним из центральных моментов «теории полового отбора» оказывается вопрос о движущих силах развития в эволюции таких образований, которые выглядят явно гипертрофированными и не несущими какой-либо очевидной повседневной функции. В качестве примера можно упомянуть удлиненные крайние перья хвоста у многих птиц или многократно ветвящиеся рога некоторых видов оленей, малопригодные в качестве эффективного оружия. Такого рода образования обычно развиты в большей степени у самцов и потому получили название вторичных половых признаков.

Именно они, по Дарвину, оказываются продуктом действия полового отбора. В книге Давиташвили, о которой речь шла ранее, ее автор категорически отрицает возможность какого-либо иного объяснения. Чтобы усилить идею, согласно которой половой отбор есть единственно возможный детерминант формирования вторичных половых признаков, он предлагает для их обозначения новый специальный термин. «Перигамическими [6] От греч. peri – вокруг, gamos – брак.

, – пишет он, – мы называем признаки структуры и поведения животных, возникающие и развивающиеся в силу полового отбора» (Давиташвили, 1961: 11). Будучи профессиональным палеонтологом, этот автор приложил серьезные усилия в попытке объяснить действием полового отбора всевозможные морфологические структуры у ископаемых животных.

Он пишет: «Теория полового отбора успешно объясняет многочисленные “головоломные” случаи возникновения и развития структур. Только она дает возможность установить причину появления ориментов [7] Оримент (от лат. orior – возникаю) – зачаток органа, прогрессивно развивающегося в филогенезе и получающего у потомков более сложное строение. Синоним: ориментарное образование.

, как бугры, шероховатости и «зачаточные» рога, которые мы указывали у различных животных, например, у хищных динозавров, примитивных цератопсин, примитивных бронтотериоидей (титанотериев), некоторых свинообразных и многих других млекопитающих. Во всех таких случаях ориментальные образования могли служить для прикрытия глаз и, вероятно, некоторых других важных органов чувств во время драк между самцами – особенно в случаях «турнирных» боев. В то же время у многочисленных животных имеются органы, достигшие огромных размеров и принявшие самые причудливые очертания. Как мы видели, теория полового отбора дает вполне достаточное объяснение происхождения таких «гипертелических», или «эксцессивных» образований, а без этой теории они оставались бы совершенно загадочными. Таким, образом, биологи и палеобиологи стоят перед дилеммой: либо признать в подобных случаях действие полового отбора, либо обратиться к каким-либо вариантам ортогенетических построений, например, к аристогенезу [8] Аристогенез (от греческого aristos – наилучший и…генез) – эволюционная концепция Г. Осборна (1931-34), согласно которой прогрессивная эволюция осуществляется в результате возникновения и накопления особых «генов улучшения» – аристогенов. Осборн предполагал, что изменения, обусловленные аристогенами, незначительны и бесполезны при своём возникновении. Однако постепенно накапливаясь и усиливаясь под влиянием различных факторов, они ведут к возникновению нового приспособления под действием естественного отбора. Концепция аристогенеза имеет автогенетический характер и считается разновидностью неоламаркизма.

, т. е. признать чудо фактором эволюции живых существ» (Давиташвили, 1961: 496–497).

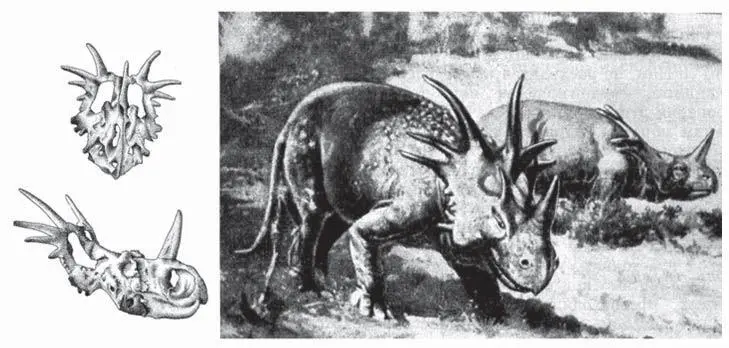

Рис. 1.Череп динозавра Styracosaurus parksi.

Из: Давиташвили, 1961.

В полемике с цитируемыми им авторами особое негодование у Давиташвили вызывают их попытки представить формирование межполовых различий в качестве результата некоего саморазвития структур и дальнейшего сохранения новообразований по принципу, именуемому сегодня «филогенетической инерцией». Между тем, в пользу ортогенеза (в той или иной его форме) как движущей силы развития гипертрофированных вторично половых структур высказывались как минимум 11 из числа несогласных с позицией Дарвина по этому вопросу. Ниже я проиллюстрирую на конкретных примерах две позиции относительно эволюции эксцессивных структур – самого Л.Ш. Давиташвили и В.О. Ковалевского, который придерживался скорее автогенетических воззрений.

На рис. 1 показано развитие костных выростов на черепе Styracosaurus parksi , одного из видов так называемых рогатых динозавров, живших в позднемеловой эпохе (94–66 млн. лет назад). Об этом существе палеонтолог Лолл сказал, что «на его черепе шипы и отростки предаются разгулу» (Lull, 1933: 88). Зрелище, действительно, впечатляющее. Но для Давиташвили оно выглядит легко объяснимым. Вот как явление трактуется этим автором.

«Главными перигамическими структурами цератопсий являются рога – носовой и надбровные – и воротник. Рога цератопсий служили для боев между самцами одного и того же вида за обладание самками и в некоторой степени для отражения атак со стороны врагов – хищных динозавров. Однако в первой стадии своего исторического формирования рога у цератопсий… служили, по-видимому, только для защиты жизненно важнейших органов головы и, прежде всего, глаз во время драк между самцами. Такую функцию могли нести также бугор на носовой кости, представляющий собой начальную стадию развития носового рога, и шероховатые утолщенные участки в задней части глазниц, где впоследствии, у более поздних форм, образовались надбровные рога [9] Анализ современных представлений об эволюции рогов дан ниже, а главе 5.

.

В истории цератопсий раньше появляются и достигают полного развития носовые рога, чем надбровные. Очевидно, развитие носового рога могло совершиться скорее, чем развитие надбровных рогов, может быть, потому, что эта часть лицевого черепа чаще и больше входила в соприкосновение с посторонними телами, в частности, с головами самцов-соперников.

Однако, развитие не одного, а двух рогов, и при том несколько ближе к задней стороне черепа, ближе к месту его прикрепления к посткраниальному скелету, давало еще большие преимущества формам, обладавшим такой парой рогов, перед формами, обладавшими одним носовым рогом. Поэтому; как показывает история цератопсий, в течение позднего мела происходит замещение цератопсий, у которых преобладал носовой рог, цератопсиями с мощными парными надбровными рогами и с очень слабым носовым.

У примитивных предковых цератопсий воротник, очевидно, служит в основном для прикрепления к нему мощной мускулатуры и, в меньшей степени, для защиты шейного отдела. Впоследствии функциональное значение воротника существенно изменялось – он становился преимущественно аллэстетическим, антапосематическим и гамосематическим [10] Аллэстетические признаки – термин, введенный Дж. Хаксли для структур, формирующихся, по его мнению, в зависимости от деятельности органов чувств и мозга других особей (Huxley, 19386: 13). Гамо-сематические признаки служат для опознавания и взаимной стимуляции конспецификов противоположного пола. Функцией антапосематических признаков считают запугивание соперников того же пола (Cott, 1954: 54).

образованием, которое производило «импонирующее» и «устрашающее» действие на самцов-соперников и, вероятно, также определенное стимулирующее действие на самок».

Интервал:

Закладка: