Стивен Пинкер - Язык как инстинкт

- Название:Язык как инстинкт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эдиториал УРСС

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-354-00332-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Язык как инстинкт краткое содержание

Предлагаемая вниманию читателя книга известного американского психолога и лингвиста Стивена Пинкера содержит увлекательный и многогранный рассказ о том феномене, которым является человеческий язык, рассматривая его с самых разных точек зрения: собственно лингвистической, биологической, исторической и т.д. «Существуют ли грамматические гены?», «Способны ли шимпанзе выучить язык жестов?», «Контролирует ли наш язык наши мысли?» — вот лишь некоторые из бесчисленных вопросов о языке, поднятые в данном исследовании.

Книга объясняет тайны удивительных явлений, связанных с языком, таких как «мозговитые» младенцы, грамматические гены, жестовый язык у специально обученных шимпанзе, «идиоты»-гении, разговаривающие неандертальцы, поиски праматери всех языков. Повествование ведется живым, легким языком и содержит множество занимательных примеров из современного разговорного английского, в том числе сленга и языка кино и песен.

Книга будет интересна филологам всех специальностей, психологам, этнографам, историкам, философам, студентам и аспирантам гуманитарных факультетов, а также всем, кто изучает язык и интересуется его проблемами.

Для полного понимания книги желательно знание основ грамматики английского языка. Впрочем, большинство фраз на английском языке снабжены русским переводом.

От автора fb2-документа Sclex’а касательно версии 1.1: 1) Книга хорошо вычитана и сформатирована. 2) К сожалению, одна страница текста отсутствовала в djvu-варианте книги, поэтому ее нет и в этом файле. 3) Для отображения некоторых символов данного текста (в частности, английской транскрипции) требуется юникод-шрифт, например Arial Unicode MS. 4) Картинки в книге имеют ширину до 460 пикселей.

Язык как инстинкт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Доктрина, лежащая в основе релятивизма — Стандартная социальная научная модель (ССНМ) — стала преобладающей в интеллектуальной жизни в 1920-е гг. Это было слияние одной антропологической и одной психологической теории:

1. В то время, как животными жестко управляет их биология, поведение человека определяется культурой, автономной системой символов и ценностей. Свободные от биологических ограничений, культуры могут варьироваться свободно и безгранично.

2. Человеческие дети, рождаясь, не имеют почти ничего, кроме нескольких рефлексов и способности к обучению. Обучаемость — это процесс общего назначения, используемый во всех областях знания. Дети постигают свою культуру через обучение, поощрение и наказание и ролевые модели.

ССНМ не только была основанием для изучения человека в научной среде, но служила и светской идеологии нашего столетия, тому взгляду на человеческую природу, который должен разделять каждый порядочный человек. Альтернатива ей, иногда называемая «биологическим детерминизмом», как утверждалось, расставляла людей по строго определенным местам в социально-политико-экономической иерархии и была причиной многих ужасов последних столетий — рабства, колониализма, расовой и этнической дискриминации, экономических и социальных каст, насильственной стерилизации, сексизма, геноцида. У двух из самых известных основателей ССНМ, антрополога Маргарет Мид и психолога Джона Уотсона, явно были в мыслях эти социальные скрытые смыслы:

Мы вынуждены прийти к заключению, что человеческая природа до невероятного податлива, отвечая точно и соответствующим образом на разнящиеся культурные условия… Представители любого из двух полов могут с большим или меньшим успехом (в зависимости от отдельных личностей) быть воспитаны в приближении почти [к любому темпераменту]… Если мы хотим прийти к более богатой культуре, богатой в смысле противоположных ценностей, мы должны признать полную гамму человеческих потенциалов и исходя из этого ткать менее произвольную социальную ткань, такую, в которой каждый человеческий дар, несмотря на все их разнообразие, найдет подходящее место. [ Mead 1935]

Дайте мне дюжину здоровых, физически развитых детей и мой собственный особым образом устроенный мир, чтобы их в нем воспитывать, и я гарантирую, что любого из этих детей на выбор, я смогу воспитать так, чтобы сделать из него любого требующегося мне специалиста — врача, юриста, художника, коммерсанта и, да-да, даже нищего и вора, вне зависимости от его талантов, склонностей, тенденций развития, способностей, призвания и расы его предков. [ Watson 1925]

По крайней мере в устных заявлениях образованной части общества ССНМ одержала полную победу. В интеллигентных научных беседах и уважаемых периодических изданиях любые обобщения, касающиеся человеческого поведения, осторожно предварялись шибболетами ССНМ, дистанцирующих говорящего от его омерзительных исторических предшественников, начиная со средневековых королей и кончая Арчи Банкером [149]. Со слов «Наше общество» Дискуссия начиналась, даже если не было исследовано никакое другое общество. «Социализирует нас» — продолжались рассуждения, — даже если опыт ребенка ни разу не был рассмотрен, «чтобы мы исполняли роль…» — идет заключение, невзирая на то, в каком контексте надо употреблять метафору «роль», которая является характером или партией, произвольно назначаемой участнику действия режиссером.

С недавнего времени периодические издания стали сообщать нам, что «маятник качнулся в другую сторону». Описывая ужас родителей, пацифистов и феминистов, при виде сына, играющего в войну, и четырехлетней дочери, нянчащей куклу Барби, они напоминают читателю, что наследственные факторы нельзя игнорировать, и что поведение — это взаимодействие между природой и воспитанием, без каждого из которых так же нельзя обойтись, как без длины или ширины прямоугольника при определении его площади.

Я был бы очень огорчен, если бы полученные нами знания о языковом инстинкте были скомканы в бездумные дихотомии: наследственность — окружающая среда, (природа — воспитание, нативизм — эмпирицизм, врожденное — приобретенное, биология — культура) — бесполезные банальности о переплетенных сложным образом взаимодействиях, или циничный образ раскачивающегося маятника научной моды. Я думаю, что наше понимание языка предлагает более удовлетворительный способ изучения человеческого сознания и человеческой природы.

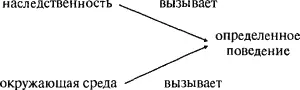

Для начала мы можем забраковать до-научную, волшебную модель, в которую обычно бывают оформлены вышеупомянутые предметы обсуждения:

«Полемика» по поводу того, наследственность ли, окружающая среда или взаимодействие между ними являются причиной того или иного поведения организма, просто бессвязна. Организм исчез, появилась окружающая среда, которую некому воспринять, поведение без носителя этого поведения, обучаемость без обучаемого лица. Как подумала про себя Алиса, когда Чеширский кот медленно испарился, оставив после себя только улыбку, продержавшуюся еще некоторое время: «Видала я котов без улыбок, но улыбка без кота! Такого я в жизни еще не встречала»

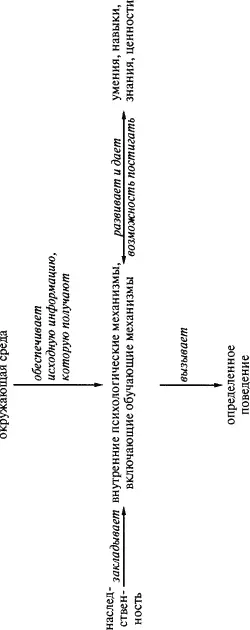

Приводимая ниже модель тоже является упрощением, но это уже куда лучшее начало (см. схему на с. 389).

Потому что теперь мы можем воздать должное сложной организации человеческого мозга — прямой причине всего: восприятия, обучаемости и поведения. Способность к обучению — это не альтернатива врожденным качествам: без врожденного механизма обучаемости она вообще не могла бы иметь место. Это становится ясно в свете того глубинного знания, которое мы приобрели о языковом инстинкте.

Во-первых, чтобы успокоить нервных: да, и наследственность и окружающая среда играют важную роль. Ребенок, воспитанный в Японии, в итоге будет говорить по-японски, а тот же самый ребенок, воспитанный в Соединенных Штатах, в итоге заговорил бы по-английски. Поэтому мы знаем, что окружающая среда играет важную роль. Если растущий ребенок неразлучен с хомячком, то в итоге ребенок овладеет языком, а хомячок, живший в той же самой окружающей среде — нет. Поэтому, мы знаем, что роль наследственности важна. Но еще многое нужно добавить:

• Поскольку люди могут понимать и продуцировать бесконечное количество новых предложений, прямая характеризация их поведения бессмысленна — нет двух людей, которые вели бы себя одинаково, а потенциальное поведение человека невозможно даже расписать по пунктам. Но благодаря конечной системе правил — грамматике — может появиться бесконечное количество предложений, поэтому имеет смысл изучать ментальную грамматику и другие психологические механизмы, лежащие в основе языкового поведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: