Роберт Бертон - Чувства животных

- Название:Чувства животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Бертон - Чувства животных краткое содержание

Живо написанный и очень хорошо иллюстрированный очерк о работе органов чувств животных в связи с их поведением. Автор умело сочетает высокий научный уровень с доступностью изложения. Незаметно, без напряжения он вводит читателя в курс сложнейших исследований, теорий и гипотез, в основе которых лежат современные методы изучения поведения животных.

Книга предназначена для широких кругов читателей-неспециалистов, для преподавателей и учащихся средней школы. Может оказаться полезной для студентов биологических факультетов, а также для инженеров, физиков, математиков, занимающихся проблемами бионики и нейрокибернетики.

Чувства животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Свет, падающий на зрительный пигмент, можно рассматривать как катализатор, поставляющий энергию, необходимую для химических превращений. Если в темной комнате удалить у животного сетчатку и исследовать ее под микроскопом, то будет видно, что веретена палочек окрашены. Под действием света окраска быстро исчезает или блекнет; исчезновение окраски свидетельствует о том, что в пигменте произошли какие-то изменения. Окраска появляется вновь, если сетчатку опять поместить в темноту приблизительно на 20 мин. Таким образом, в естественных условиях внутри глаза может происходить один из двух возможных процессов: либо непрерывно вырабатывается новый пигмент взамен обесцветившегося, либо, если изменения пигмента обратимы, его первоначальная структура в темноте восстанавливается. В действительности реализуется вторая возможность.

Светочувствительный пигмент, который обеспечивает черно-белое зрение, называется родопсином или зрительным пурпуром; его химическая структура близка к структуре витамина А. Под действием света родопсин расщепляется на два вещества: ретинен и опсин. В темноте они снова превращаются в родопсин. Чувствительность этой системы настолько велика, что достаточно одного кванта, т. е. минимально возможного количества световой энергии, чтобы расщепить одну молекулу родопсина. Конечно, одной расщепленной молекулы слишком мало, чтобы мы смогли ощутить один квант света. На фоторецептор должно попасть много квантов, прежде чем сформируется нервный импульс, и мозг должен получить много таких импульсов, прежде чем мы увидим свет.

Мы убедились, что зрительный пигмент быстро обесцвечивается, когда на сетчатку попадает свет. Но каким же образом он восстанавливается? Наши глаза непрерывно движутся, хотя мы этого и не замечаем; поэтому свет никогда не попадает на какой-либо один фоторецептор более чем на мгновение. За то время, которое проходит, пока глаз возвращается в прежнее положение, пигмент успевает восстановиться. Если при помощи специальных зажимов лишить глаза возможности двигаться, мы быстро «ослепнем» вследствие того, что весь родопсин расщепится.

Чувствительность глаза человека зависит от количества родопсина в фоторецепторах. Когда мы «привыкаем к темноте» и наши глаза адаптируются к ней, концентрация родопсина возрастает; при расстройстве зрения, которое называется «куриной слепотой», концентрация родопсина остается все время низкой. Во время второй мировой войны, когда радиолокационные установки держали в секрете, успехи ночных истребителей объясняли тем, что пилоты ели морковь. В таком объяснении содержится некоторая доля истины, поскольку витамин А — вещество, по своей структуре близкое к родопсину, — близок в то же время к каротину, который в изобилии содержится в моркови. Кроме того, уже несколько столетий назад было известно, что сырая печень, богатая витамином А, помогает при куриной слепоте.

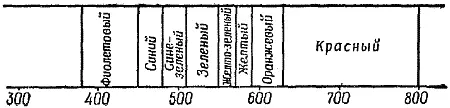

Если продолжить аналогию с фотоаппаратом, то можно представить себе, что в сетчатке имеются как бы две фотопленки: черно-белая и цветная. Цветовое зрение обеспечивается колбочками; на ярком свету оно полностью вытесняет черно-белую картину, которую создают палочки. Пигменты, связанные с цветовым зрением, были открыты лишь в последние несколько лет, хотя уже сто лет назад К. Максвелл показал, что цветовое зрение является трихроматическим. Используя простое приспособление в виде вращающегося волчка, на который наклеивались полоски цветной бумаги, К. Максвелл показал, что все цвета и оттенки, которые мы различаем, слагаются из трех основных цветов: красного, зеленого и синего, смешанных в различных пропорциях. Каждый основной цвет представляет собой световые волны определенной длины; при их смешивании образуются световые волны, длины которых имеют промежуточное значение, и мы воспринимаем эти волны как другие цвета (фиг. 19). Исследования сетчатки, проведенные недавно в Англии и США, показали, что в каждой колбочке содержится один из трех пигментов, поглощающих красный, зеленый или синий свет. Реакции колбочек на эти три цвета частично анализируются нервными элементами самой сетчатки; затем эта информация передается в мозг, в результате чего у нас возникает ощущение цвета. Если в сетчатке отсутствуют один или несколько пигментов, человек страдает цветовой слепотой. Например, при отсутствии красного пигмента человек слеп на красный цвет.

Как мы уже упоминали ранее, глаз человека можно считать эталоном. В нем имеются и палочки, и колбочки; он чувствителен к широкому спектру цветов, воспринимает достаточно слабый свет и способен улавливать движения объектов. У нас бинокулярное зрение; кроме того, мы можем фокусировать на сетчатке изображения предметов, которые удалены от нас на расстояние от 15 см до бесконечности. Тем не менее глаза многих животных в некоторых отношениях совершеннее наших. Однако есть и такие животные, у которых они по всем показателям хуже, чем у нас.

Поведение животного всецело зависит от чувствительности его сенсорных органов. Именно поэтому довольно просто обнаружить связь между чувствительностью какого-либо из сенсорных органов, например глаза, и особенностями поведения животного. Известно, что данные о соотношении палочек и колбочек в сетчатке отчетливо коррелируют с данными о том, в какое время суток активно животное. У некоторых животных, в том числе и у человека, в сетчатке содержатся как палочки, так и колбочки; такие животные активны и днем, и ночью. По-иному обстоит дело у собак, домовых сычей, слонов и медведей. В сетчатке животных, ведущих исключительно дневной образ жизни, обычно много колбочек; в противоположность этому сетчатка многих ночных животных, например карликовых галаго (bushbaby) и крыс, состоит исключительно из палочек. У них не такое уж острое зрение, но оно очень эффективно при слабом свете; кроме того, они могут улавливать малейшие движения окружающих предметов. Напротив, для животных, сетчатка которых состоит из одних колбочек, характерно чрезвычайно острое зрение, однако эти животные видят лишь при ярком свете. Существует один вид сусликов, которые по утрам не выходят из нор до тех пор, пока туда не заглянет солнце.

Естественно, что центральная ямка имеется в глазу только тех животных, сетчатка которых содержит колбочки; однако далеко не всегда при наличии колбочек в сетчатке можно обнаружить центральную ямку. Среди млекопитающих, например, центральные ямки обнаружены лишь у человека и других приматов. Они встречаются также у некоторых ящериц и рыб, однако наибольшего развития они достигли у птиц. Пустельга, парящая на высоте 30 м, видит внизу в траве жуков и других насекомых; описан случай, когда она заметила маленькую бабочку на стволе дерева с расстояния около 180 м, тогда как следивший за птицей наблюдатель смог увидеть эту бабочку только с помощью сильного бинокля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: