Роберт Бертон - Чувства животных

- Название:Чувства животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Бертон - Чувства животных краткое содержание

Живо написанный и очень хорошо иллюстрированный очерк о работе органов чувств животных в связи с их поведением. Автор умело сочетает высокий научный уровень с доступностью изложения. Незаметно, без напряжения он вводит читателя в курс сложнейших исследований, теорий и гипотез, в основе которых лежат современные методы изучения поведения животных.

Книга предназначена для широких кругов читателей-неспециалистов, для преподавателей и учащихся средней школы. Может оказаться полезной для студентов биологических факультетов, а также для инженеров, физиков, математиков, занимающихся проблемами бионики и нейрокибернетики.

Чувства животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

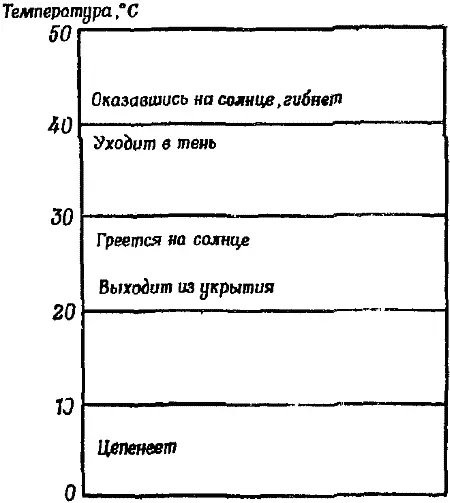

Ночью температура понижается, и от холода ящерица впадает в оцепенение. Когда восходит солнце, тело ящерицы согревается и она выползает на солнцепек. Окончательно согревшись, она становится активной и добывает себе пищу, а затем, когда солнце начинает припекать слишком сильно, прячется в тень, причем в тени активность ее сохраняется. Во второй половине дня поведение ящерицы изменяется в обратном порядке.

Используемый ящерицами способ терморегуляции в общем достаточно эффективен. Однако пресмыкающиеся и другие пойкилотермные животные, лишенные способности сохранять тепло, подобно гомойотермным животным, за счет теплопродукции собственного организма, могут жить далеко не везде. Крупные пресмыкающиеся потому так редки за пределами тропиков, что в условиях холодного климата им пришлось бы слишком долго согреваться по утрам, и чаще всего они погибали бы, не успев согреться.

По той же причине в относительно холодных областях земного шара не встретишь крупных насекомых. Насекомые используют примерно такие же способы терморегуляции, как и пресмыкающиеся: прячутся при слишком сильной жаре или холоде и греются на солнце, прежде чем отправиться в полет. Однако некоторые насекомые способны повышать температуру своего тела за счет мышечной деятельности, например быстрых движений крыльев (нечто вроде разминки у спортсменов, которые перед выступлением проделывают ряд упражнений, чтобы согреться). Известно, что некоторые бабочки не в состоянии летать, пока температура их тела не достигнет 32…35 °C. Жужелицы даже по-настоящему дрожат, ритмически сокращая летательные мышцы, но не производя никаких движений крыльями; однако эта дрожь отличается от дрожи гомойотермных животных в том отношении, что у последних она служит не для повышения температуры тела, а для поддержания ее на постоянном уровне.

У общественных насекомых — пчел, ос, муравьев и термитов — в процессе эволюции выработалась способность регулировать температуру путем коллективных действий; они могут поддерживать температуру в своих гнездах на сравнительно постоянном уровне, во многих случаях лишь с очень небольшими колебаниями. Муравьи затыкают землей входы в муравейник, когда воздух снаружи становится слишком холодным или слишком горячим, а пчелы прикрывают леток улья своими телами, образуя живую пробку. В летнее время температура в улье поддерживается на уровне 34…35 °C. Эта температура может быть выше температуры окружающего воздуха за счет тепла, которое излучают тельца находящихся в улье пчел. Если в улье становится слишком жарко, несколько рабочих пчел становятся у летка, повернувшись к нему брюшком, и начинают махать крыльями. Горячий воздух выкачивается наружу, а более прохладный просачивается в улей сквозь щели в его стенках. Если же температура внутри улья продолжает возрастать, пчелы приносят воду и разбрызгивают ее по верхней части сотов. Вода испаряется и охлаждает окружающий воздух, который опускается по сотам вниз. В зимнее время температура в улье периодически изменяется. Как только температура падает до 13,5 °C, пчелы начинают активно двигаться; когда воздух в улье согревается до 25,5 °C, активность пчел ослабевает и улей вновь начинает охлаждаться. Если же в течение долгого времени стоит очень холодная погода, пчелы, пытаясь сохранить тепло, могут съесть все запасы меда и погибнуть.

Постоянство температуры тела имеет существенное значение для развития потомства у многих животных, особенно гомойотермных. Если куриные яйца охладятся, из них уже никогда не вылупятся цыплята, поскольку зародыши погибнут. Общеизвестно, что птицы сидят на яйцах, чтобы они не остыли, но насиживание не сводится к одному лишь сидению на яйцах. За температурой яиц необходимо следить очень тщательно. Незадолго до кладки яиц птицы выщипывают перья у себя на грудке, в области так называемого наседного пятна. Именно этот, теперь уже обнаженный участок кожи, очень богатый кровеносными сосудами и потому особенно теплый, соприкасается с яйцами. Птицы периодически переворачивают яйца, которые благодаря этому нагреваются равномерно и сохраняют температуру, приблизительно равную температуре тела сидящей на яйцах птицы. Конечно, птица при этом не измеряет температуру яиц. Однако, судя по наблюдениям, в плохую погоду птицы проводят на яйцах больше времени и очень неохотно улетают, если их потревожат. В тропических странах, напротив, иногда возникает необходимость предотвратить перегревание яиц; в этом случае родители встают над гнездом, загораживая яйца от солнца. Египетские ржанки даже поливают свои яйца водой. Они откладывают их на голую землю, а в дневное время зарывают в песок, чтобы уберечь от солнечных лучей. Если песок становится слишком горячим, родители приносят воду из соседней реки или пруда и отрыгивают ее на песок, в который зарыты яйца.

Каким бы удивительным ни было поведение египетской ржанки, оно не может сравниться со сложным гнездовым поведением австралийских глазчатых кур. Последние идут на невероятные ухищрения, чтобы вывести своих птенцов, хотя совершенно непонятно, почему бы им не высиживать яйца обычным способом. Эти птицы принадлежат к семейству сорных кур, или большеногов (буквальный перевод латинского названия семейства — Megapodiidae); они живут в зарослях кустарников во внутренних засушливых районах Австралии. Большинство птиц этого семейства зарывают яйца в землю, которая согревает их своим естественным теплом. Джунглевая курица, например, откладывает яйца в ямки, наполненные песком. Солнце нагревает песок, и таким образом поддерживается необходимая для яиц температура. На Соломоновых островах и на острове Новая Британия джунглевые куры кладут яйца в землю, которая подогревается вулканическим паром. Некоторые джунглевые куры строят из прелой листвы своеобразные холмики и откладывают в них яйца. При гниении листьев холмик разогревается изнутри, подобно куче скошенной травы.

Глазчатые куры зашли еще дальше: они буквально регулируют температуру гнездового холма. В засушливых областях, где живут эти птицы, не бывает прелой листвы, и поэтому глазчатые куры приготавливают ее сами. Самец роет большую яму, диаметром до 4…5 м и глубиной около метра, и наполняет ее опавшими листьями, веточками и другими растительными остатками, которые он собирает вокруг гнезда в радиусе до 50 м. После того как дождь намочит эту груду мусора, самец засыпает ее песком, и в яме начинается процесс гниения. Весной он заманивает самок к своей компостной куче и спаривается с ними. Самки откладывают яйца в эту кучу и удаляются, предоставляя самцу заботиться о яйцах в течение невероятно долгого инкубационного периода, продолжающегося 11 мес [5] Автор здесь не совсем точен. Инкубационный период глазчатой курицы продолжается всего 60 дней, но самки откладывают яйца с большими перерывами в течение долгого времени, и самцу приходится заниматься гнездом действительно на протяжений 11 мес. — Прим. перев.

. На протяжении всего этого времени самец глазчатой курицы целиком занят регулированием температуры гнезда.

Интервал:

Закладка: