Леонид Вишняцкий - Человек в лабиринте эволюции

- Название:Человек в лабиринте эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Весь Мир

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-7777-0270-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Вишняцкий - Человек в лабиринте эволюции краткое содержание

В этой книге рассказывается о главных поворотных моментах в эволюции человека, начиная с появления приматов и до Homo Sapiens. Накопившиеся за последние годы в антропологии, молекулярной биологии, археологии и ряде других наук факты заставляют пересмотреть многие традиционные представления о ходе этого процесса. Его узловые события в свете новых данных видятся не так, как ещё десять или даже пять лет назад, а старые вопросы где? когда? как? и почему? требуют новых ответов. Книга построена в основном на материалах, которые пока не получили должного освещения в отечественной научно-популярной литературе.

Благодаря живому и увлекательному изложению книга будет интересна не только биологам, антропологам и археологам, но и самым широким читательским кругам, особенно учащейся молодёжи.

Человек в лабиринте эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В любом случае, чем бы ни объяснялось, в конечном счёте, исчезновение одного вида и триумф другого, правильнее, видимо, было бы рассматривать неандертальцев не как тупиковую ветвь эволюции, а как «дублёров» гомо сапиенс, т. е. как своего рода резервный вариант человечества. Кроме того, учитывая, что появляются эти две формы гоминид примерно одновременно, происходят от общего предка, характеризуются одинаковым размером мозга и — на первых порах — одинаковым уровнем культурного развития, логичнее было бы относить неандертальцев не к палеоантропам, а к неоантропам. Для этого есть все необходимые формальные основания, и единственная причина, по которой лучше всё же по-прежнему именовать неандертальцев палеоантропами, заключается в том, что любое сколько-нибудь значительное изменение содержания привычных понятий чревато путаницей, а путаницы в современной антропологической и археологической терминологии и без того более чем достаточно.

Итак, подведём итог сказанному в этом разделе. В то время как в Африке к югу от Сахары, а затем и на Ближнем Востоке завершалось становление людей современного физического типа, в Европе развитие местных палеоантропов привело к появлению неандертальцев. Последние, идя в эволюции своим собственным путём, сумели прекрасно приспособиться к условиям севера и ледниковой эпохи. Судя по обилию находок скелетов неандертальцев и оставленных ими стоянок, а также по тому, что ареал их обитания со временем расширился далеко за пределы Европы, это был вид, процветавший в биологическом отношении, многочисленный и экологически гибкий. В культурном отношении неандертальцы, насколько можно судить по археологическим данным, долгое время практически ни в чём не уступали неоантропам. Таким образом, различия между двумя этими формами гоминид были не столь уж и велики, их не разделяла непроходимая пропасть. Более того, не следует думать, что все различия были исключительно в нашу пользу. Так называемый «готовый человек» отнюдь не представляет собой идеал в анатомо-физиологическом отношении. В некоторых аспектах телесной организации гоминиды иных типов, несомненно, превосходили нас. Как заметил В. В. Вересаев в «Записках врача», «человек застигнут настоящим временем в определённой стадии своей эволюции, с массою всевозможных недостатков, недоразвитий и пережитков; он как бы выхвачен из лаборатории природы в самый разгар процесса своей формировки недоделанным и незавершённым». Кроме того, разве мы можем быть уверены, что не утратили в процессе своей длительной эволюции какие-то подлинно человеческие качества, которыми, возможно, обладали наши столь не похожие на нас предки и которые могли бы сделать жизнь богаче и полнее? Мы не знаем, чего лишились и не знаем даже наверняка, стоит ли приобретённое утраченного.

Триумф человека разумного — гомо сапиенс, сколь бы закономерным он нам ни казался — это лишь один из нескольких потенциально возможных вариантов эволюционной истории, ставший реальностью в силу определённого стечения обстоятельств. Он не был ни единственно возможным, ни тем более фатально неизбежным. Ход эволюционного процесса, его направление, скорость, прочие составляющие определяются реальными соотношениями организмов со средой и зависят от того, насколько соответствует состояние эволюционирующей группы тем требованиям, которые предъявляет к ней среда обитания. Довольно легко представить, что при несколько ином, чем это имело место в действительности, развитии климатических, геологических или каких-то ещё природных процессов, в Африке к югу от Сахары могли сложиться условия, при которых адаптивный потенциал местных палеоантропов оказался бы достаточным для их выживания и процветания без существенных морфологических и физиологических изменений. В этом случае человек, в его нынешнем виде, скорее всего, так никогда и не появился бы, а лавры «венца творения» достались бы гоминидам какого-то иного типа.

Триумфальное шествие Homo sapiens

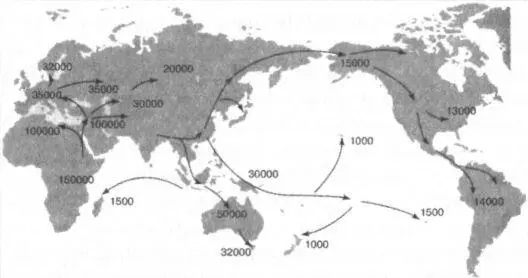

Судя по археологическим и палеоантропологическим находкам, широкое распространение гомо сапиенс за пределы Африки и Ближнего Востока началось не раньше 50–60 тыс. лет назад (рис. 36). Сначала, по всей видимости, были колонизированы южные, тропические и субтропические районы Азии и Австралия, близкие по своему климату и ландшафтам к тому региону, где совершалось первоначальное становление нашего биологического вида. Несколько позже, в период от 35 до 40 тыс. лет назад, люди современного физического типа впервые появились в Европе. Здесь, напротив, им пришлось приспосабливаться уже к совершенно непривычным природным условиям, намного более суровым и переменчивым, чем в тех областях к югу от Сахары, откуда вышли когда-то их предки. Наконец, к концу плейстоцена ойкумена, т. е. освоенная человеком часть суши, приобрела, практически, свои современные очертания. Это произошло после того, как примерно 15 тыс. лет назад началось заселение Америки. Правда, некоторые исследователи считают, что последнее событие произошло гораздо раньше, но убедительные доказательства в пользу этого пока отсутствуют.

Рис. 36.Распространение нашего вида по планете. Цифры показывают, сколько примерно лет назад Homo sapiens заселил тот или иной регион

Австралия, скорее всего, заселялась по морю с севера, где в периоды понижения уровня океана образовывались цепочки островов, связывавших этот континент с Индонезией и Новой Гвиней, а через них с материковой Евразией. В том же направлении — с севера на юг — шло, согласно преобладающему мнению, и освоение Америки, куда первопоселенцы могли прийти из Северной Азии через Берингию — сухопутную перемычку, образовывавшуюся периодически между Сибирью и Аляской, а в настоящее время затопленную водами Берингова пролива. Последний период существования обширной Берингийской суши, удобной для миграций животных и человека, приходится как раз на финал плейстоцена, время от 15 до 11 тыс. лет назад, и именно этим хронологическим интервалом датируются древнейшие археологические памятники Северной Америки. Как ни странно, примерно такой же возраст имеют и самые ранние следы проникновения людей в Южную Америку, что может истолковываться либо как свидетельство чрезвычайной быстроты колонизации новых земель, либо как косвенное указание на возможность существования ещё одного, самостоятельного пути первоначального заселения южной части континента.

В Европу гомо сапиенс проникали первоначально, по-видимому, через Ближний Восток и далее через Малую Азию и Балканы. Не позднее, чем 32–35 тыс. лет назад ими были заселены уже большая часть Русской равнины вплоть до северного Предуралья, предгорья Альп и других центральноевропейских горных систем, а также северо-восточная часть Пиренейского полуострова. Вскоре после этого следы присутствия людей современного физического типа появляются на Британских островах и на Кавказе. Наконец, около 30 тыс. лет назад они начинают и в течение 2–3 тысячелетий завершают колонизацию юго-запада Пиренейского полуострова, а также Крыма и некоторых других районов, остававшихся до той поры последним прибежищем европейских неандертальцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роберт Силверберг - Ночные крылья. Человек в лабиринте [сборник litres]](/books/1145288/robert-silverberg-nochnye-krylya-chelovek-v-labirin.webp)