Леонид Вишняцкий - Человек в лабиринте эволюции

- Название:Человек в лабиринте эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Весь Мир

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-7777-0270-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Вишняцкий - Человек в лабиринте эволюции краткое содержание

В этой книге рассказывается о главных поворотных моментах в эволюции человека, начиная с появления приматов и до Homo Sapiens. Накопившиеся за последние годы в антропологии, молекулярной биологии, археологии и ряде других наук факты заставляют пересмотреть многие традиционные представления о ходе этого процесса. Его узловые события в свете новых данных видятся не так, как ещё десять или даже пять лет назад, а старые вопросы где? когда? как? и почему? требуют новых ответов. Книга построена в основном на материалах, которые пока не получили должного освещения в отечественной научно-популярной литературе.

Благодаря живому и увлекательному изложению книга будет интересна не только биологам, антропологам и археологам, но и самым широким читательским кругам, особенно учащейся молодёжи.

Человек в лабиринте эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С середины 60-х гг. XX в. для построения генеалогического древа отряда приматов (а также многих других групп животных) стали использовать информацию, содержащуюся в макромолекулах белков и особенно нуклеиновых кислот. Принцип, лежащий в основе применяемых для этого методов, отчасти сродни тому, на котором базируются радиоизотопные способы датирования. Если в последних в качестве основы расчётов используется примерно одинаковая для больших промежутков времени скорость распада радиоактивных элементов (например, C 14— радиоактивного углерода), то в первых аналогичную роль играют так называемые нейтральные точечные мутации. Такие мутации, хотя и ведут к изменению последовательности нуклеотидов ДНК, не имеют, как предполагается, значения для естественного отбора и распределяются во времени (конечно, речь идёт о достаточно длительных его отрезках) более или менее равномерно. Если это так, то, сравнивая посредством различных, весьма изощрённых, методик строение молекул ДНК у разных групп организмов, можно судить о степени их родства (чем оно ближе, тем меньше должно быть различий), а при известной скорости мутирования даже и о примерном времени расхождения от общего предка. Конечно, биомолекулярные методы филогенетических исследований нельзя считать абсолютно надёжными и самодостаточными, и в этой области имеется ещё множество нерешённых проблем. Однако, как показывает опыт, в том, что касается эволюции приматов, биомолекулярный и палеонтологический анализ дают в общем, как правило, достаточно близкие результаты.

Сопоставление последовательностей нуклеотидов в молекулах ДНК, взятых у современных церкопитековых и человекообразных обезьян, говорит, по мнению большинства специалистов, о том, что эволюционные пути этих групп разошлись где-то в интервале от 22 до 28 млн лет назад. Таким образом, палеонтологические и молекулярные данные, взятые вместе, позволяют считать, что самостоятельная филогенетическая история надсемейства гоминоидов, в состав которого из ныне живущих приматов входят человек и человекообразные обезьяны (шимпанзе, горилла, орангутанг, гиббон, сиаманг), началась около 25 млн лет назад (рис. 4).

До недавнего времени в составе надсемейства гоминоидов было принято выделять три семейства: гилобатид ( Hylobatidae ), представленных гиббоном и сиамангом, понгид ( Pongidae ), к которым относили роды орангутанга ( Pongo ), гориллы ( Gorilla ) и шимпанзе ( Pan ), и гоминид ( Hominidae ), т. е. человека и его прямоходящих предков. Эта классификация основывалась на внешних анатомических признаках, прежде всего таких, как пропорции конечностей, особенности строения клыков и коренных зубов и т. п. Широкое использование биомолекулярных методов в систематике, однако, показало, что необходима перегруппировка принятых к настоящему времени таксонов. В частности, выяснилось, что орангутанг в генетическом плане отстоит от африканских человекообразных обезьян (горилла и шимпанзе) дальше, чем последние от человека, и должен быть выделен в особое семейство. Кроме того, появились данные, говорящие о том, что генетическая дистанция между человеком и шимпанзе может быть даже меньше, чем между шимпанзе и гориллой, и, если это так, то, значит, необходимы и соответствующие изменения в систематике.

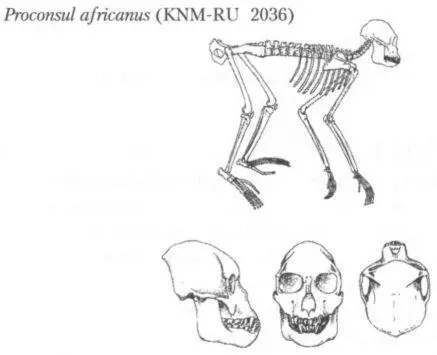

Практически нет сомнений в том, что появились гоминоиды в Африке, и почти 10 млн лет их история оставалась связанной исключительно с этим континентом. Если не считать упоминавшиеся выше спорные материалы из Лосидок, то самые ранние гоминоиды, найденные на нижнемиоценовых местонахождениях Восточной Африки, относятся к роду проконсул ( Proconsul ) (рис. 7). Правда, существует точка зрения, согласно которой проконсул тоже не являлся ещё собственно гоминоидом, но и её сторонники допускают, что какой-то из видов этого рода вполне мог быть общим предком всех позднейших человекообразных обезьян.

Рис. 7.Реконструкция скелета и черепа проконсула

В конце раннего миоцена в Африке жили уже представители нескольких родов гоминоидов: дендропитеки, микропитеки, афропитеки, турканопитеки и др., но филогенетическое значение этих форм неясно. Трудно сказать, имела ли какая-то из них непосредственное отношение к родословной современных горилл или шимпанзе. По размеру тела африканские раннемиоценовые гоминоиды варьировали от очень мелких, до 3 кг весом ( Micropithecus clarki ), до крупных ( Proconsul major , Turkanapithecus heseloni ), весящих около 100 кг, как самка современной гориллы, а их рацион включал главным образом фрукты и молодые листья. Все перечисленные формы вели преимущественно древесный образ жизни, а при передвижении по земле оставались четвероногими. [4] [4] Pilbeam D. Research on Miocene hominoids and hominid origins. The last three decades // Function, Phylogeny, and Fossils: Miocene Hominoid Evolution and Adaptations. New York, 1997.

Единственным исключением из последнего правила был, возможно, ореопитек, или, точнее, вид Oreopithecus bamboli , но он обитал не в Африке, а в Европе, и не в начале, а в конце миоцена. Изучение костных останков ореопитека, найденных в Италии в отложениях возрастом 8–9 млн лет, привело ряд палеонтологов к предположению, что это существо, когда оно оказывалось на земле, предпочитало использовать для ходьбы не четыре, а две ноги.

В среднем миоцене, когда между Африкой и Евразией установилась сухопутная перемычка, (16–17 млн лет назад), ареал обитания гоминоидов значительно расширился за счёт включения в него территорий юга Европы и Азии. Наиболее древние ископаемые представители этой группы в Европе имеют возраст около 13–15 млн лет (плиопитек ( Pliopithecus ), дриопитек ( Dryopithecus ), позднее уранопитек ( Ouranopithecus )), а в Азии порядка 12 млн лет. Однако, если в Азии, по крайней мере на её юго-восточных окраинах, им удалось основательно закрепиться, сохранившись там до сего дня (орангутанги, гиббоны, сиаманги), то в Европе условия оказались менее подходящими, и, пережив короткий период расцвета, к концу миоцена гоминоиды здесь вымирают. В отложениях возрастом моложе 7 млн лет их останков в Европе не найдено. В Африке в рассматриваемый период времени (от 15 до 5 млн лет назад) также отмечается значительное сокращение числа известных видов гоминоидов, но, несмотря на это, именно она всё же остаётся местом основных событий в их эволюции. О важнейших из этих событий, непосредственно связанных с происхождением человека, и пойдёт речь в следующих главах.

Глава 3. На грани: ранние гоминиды

Природные условия существования ранних гоминид

Как и всякий длительный биологический процесс, эволюция человека была тесно связана с теми изменениями, которые претерпевала природная среда. Для реконструкции этих изменений используются самые разные материалы и методы. Ископаемая пыльца растений, кости животных, данные о колебаниях магнитного поля Земли — ничто не остаётся без внимания исследователей, стремящихся восстановить климат и ландшафты давно минувших эпох. По пыльце, сохраняющейся в почве на протяжении сотен тысяч лет, палинологи определяют, каков был характер растительности в том или ином регионе в тот или иной период. Эти данные, в свою очередь, могут много сказать о климате, поскольку каждый вид трав, кустарников и деревьев требует определённой температуры и влажности. У животных также всегда были и есть свои климатические и ландшафтные «предпочтения», и знание их не менее полезно для палеоклиматических реконструкций, чем знание «привычек» растений. Находка, скажем, костей песца и северного оленя в древнем слое где-нибудь на Дону свидетельствует о том, что здесь некогда было намного холоднее, чем сейчас, и что зона тундры заходила в соответствующий период далеко на юг. Кроме того, важную информацию о природных условиях прошлого несут различные формы рельефа, характер чередования и структура геологических отложений, состав ископаемых почв и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роберт Силверберг - Ночные крылья. Человек в лабиринте [сборник litres]](/books/1145288/robert-silverberg-nochnye-krylya-chelovek-v-labirin.webp)