Юлия Рычкова - Вымершие животные

- Название:Вымершие животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Рычкова - Вымершие животные краткое содержание

Данная книга рассказывает о вымерших животных, существовавших на Земле не только в доисторические времена, но и сравнительно недавно. Краткие статьи познакомят читателя с условиями существования исчезнувших видов, а также образом жизни и особенностями поведения вымерших животных. Особое внимание в данной книге уделено основным этапам развития жизни на планете.

Вымершие животные - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

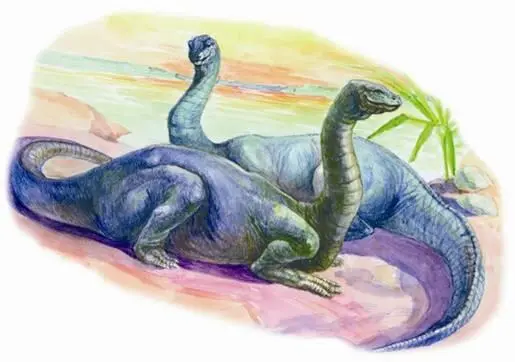

Существует теория, согласно которой считается, что диплодоки большую часть времени проводили, находясь в водах реки или озера. Это значительно облегчало огромным животным передвижение, и, кроме того, водоем служил надежным местом для укрытия от сухопутных хищников. В такие моменты над поверхностью воды видна была только голова колосса. Тогда животное становилось похожим на современную подводную лодку с поднятым перископом.

Цельный, восстановленный монтажниками скелет диплодока в настоящее время можно увидеть в музее американского города Питсбурга (Соединенные Штаты Америки, штат Пенсильвания). Сейчас это животное считается наиболее изученным из всего числа динозавров. Судя по найденным останкам, диплодоки обитали на территории Северной Америки. А их соседями в то время были гигантские ящеры бронтозавры. Вследствие колоссальных размеров тела и диплодоки, и бронтозавры вынуждены были в течение всего дня заниматься поисками пищи. Утолить постоянный голод было для этих гигантов не такой простой задачей, как может это показаться современному человеку.

В переводе на русский язык «диплодок» означает «двойной отросток» или «двойная доска». Еще этих животных часто называют двудумами. Дело в том, что диплодоки имели два мозга. Один находился в черепной коробке на голове, а второй – в крестцовом отделе позвоночника. Последний по размерам был значительно больше головного, который по массе едва превышал мозг современного котенка. Ученые предполагают, что спинной мозг управлял движениями хвоста гиганта. В пользу утверждения, что диплодоки были травоядными животными, говорит строение зубов ящера. Зубы располагались только в передней части челюстей и имели форму тупых цилиндрических шпеньков. Именно с их помощью диплодокам удавалось легко срывать растения, находившиеся в самых труднодоступных местах.

Особая разновидность примитивных динозавров – карнозавры – жили в триасе и вымерли к концу мелового периода. Они передвигались на двух ногах. Их ближайшие родственники зауроподы были травоядными и ходили на четырех ногах.

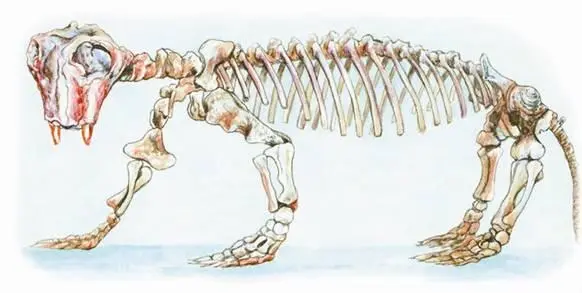

Дицинодонт

Дицинодонты – древние рептилии – существовали на Земле в продолжение примерно 63 млн. лет. Они населяли территорию Австралии и жили по соседству с динозаврами, которые и вытеснили этих животных, по внешнему виду напоминавших бегемотов, в большинстве районов планеты. Долгое время в научной среде было распространено мнение, что животные триаса обитали повсеместно, кроме Австралийского материка, где был обнаружен всего один скелет доисторического зверя. Им оказался дицинодонт.

Это были животные, имевшие два крепких и мощных клыка, видневшиеся снаружи. Остальные зубы в процессе эволюции приобрели вид рогового клюва, напоминавшего черепаший. Расцвет развития популяции пришелся на верхнепермский период. Однако известно, что отдельные группы таких животных существовали еще в верхнем триасе. Только сравнительно недавно ученые пришли к выводу, что дицинодонты жили и в одно время с динозаврами. Подтвердить подобный факт ученые могут благодаря обнаруженному в месте расположения одного из районов современного Квинсленда скелету древней рептилии.

Сейчас палеонтологи говорят о том, что дицинодонты были первыми на Земле зверообразными, относящимися к группе растительноядных. В эпоху расцвета их можно было увидеть повсеместно. Долгое время ученые утверждали, что они жили на планете около 223 млн. лет назад и исчезли в верхнем триасе, уже после того, как на большей части территории стали распространяться динозавры. Однако последующие находки опровергли данное мнение. Дело в том, что последние останки скелета дицинодонта были обнаружены в отложениях пород, время образования которых датируется меловым периодом, а их возраст составляет всего 105 млн. лет. Следовательно, можно смело предположить, что рептилии дицинодонты долгое время жили по соседству с древними гигантскими ящерами и населяли Землю в меловом периоде.

Как же могло случиться, что дицинодонты оказались в одном временном пространстве с динозаврами? Ответ прост. Дело в том, что Австралия, где и нашли скелет рептилии, на протяжении всего времени развития гигантских ящеров оставалась местом, где они не смогли занять доминирующее положение. Именно поэтому в Австралии дицинодонтам удалось сохраниться как популяции. как популяции. Таким образом, с ископаемыми рептилиями произошла та же история, что и в свое время с рыбой латимерией, которая в течение долгого периода считалась вымершей, а затем была обнаружена в водах океана неподалеку от берегов Южной Африки.

Нужно сказать, что обнаруженные останки дицинодонта идентифицировали сравнительно недавно. В продолжение долгих 90 лет скелет лежал в хранилище музея Квинсленда и был определен как останки неизвестного ископаемого зверя. Определить классификационную принадлежность скелета смогли только знаменитые палеонтологи Талборн и Тернер.

Ближайшими предками динозавров ученые считают небольших зверьков эозухий, живших в пермский период. Их тело было покрыто тонкой и прочной кожей, состоявшей из мелких чешуи. Они жили на деревьях и питались насекомыми.

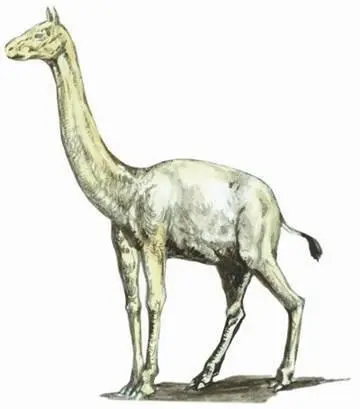

Древнейшие мозоленогие

Развитие ветви млекопитающих, получивших впоследствии название «мозоленогие», происходило начиная со второй половины третичного периода. Тогда мозоленогие выглядели как мелкие четырехпалые жвачные зверьки, размеры которых не превышали размеров современного кролика. В настоящее время палеонтологам удалось установить более или менее точную картину эволюционного развития таких животных.

Благодаря трудам многих ученых стало известно, как с течением времени изменялась форма тела и увеличивался рост представителей отряда мозоленогих. Среди российских исследователей, занимавшихся проблемами изучения этих животных, наиболее популярно имя академика Ю. А. Орлова. Именно он, побывав в 1925 году в экспедиции по реке Ишим, что в Кокчетавской области, нашел на берегу реки Бетекей (правый приток Ишима) останки неизвестного до той поры существа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: