Дэвид Хьюбел - Глаз, мозг, зрение

- Название:Глаз, мозг, зрение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-03-001254-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Хьюбел - Глаз, мозг, зрение краткое содержание

В книге известного американского нейрофизиолога, лауреата Нобелевской премии, обобщены современные представления о том, как устроены нейронные структуры зрительной системы, включая кору головного мозга, и как они перерабатывают зрительную информацию. При высоком научном уровне изложения книга написана простым, ясным языком, прекрасно иллюстрирована. Она может служить учебным пособием по физиологии зрения и зрительного восприятия.

Для студентов биологических и медицинских вузов, нейрофизиологов, офтальмологов, психологов, специалистов по вычислительной технике и искусственному интеллекту.

Глаз, мозг, зрение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

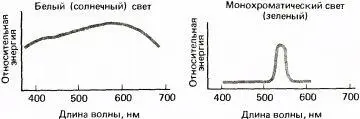

Свет — это по определению то, что мы можем видеть. Наши глаза могут воспринимать электромагнитные волны длиной от 400 до 700 нм. Обычно попадающий в наши глаза свет состоит из сравнительно однородной смеси лучей с различными длинами волн; такую смесь называют белым светом (хотя это весьма нестрогое понятие). Для оценки волнового состава световых лучей измеряют световую энергию, заключенную в каждом из последовательных небольших интервалов, например от 400 до 410 нм, от 410 до 420 нм и т.д., после чего рисуют график распределения энергии по длинам волн. Для света, приходящего от Солнца, этот график похож на левую кривую на рис. 116. Это кривая без резких подъемов и спадов с пологим максимумом в области 600 нм. Такая кривая типична для излучения раскаленного объекта. Положение максимума зависит от температуры источника: для Солнца это будет область около 600 нм, а для звезды более горячей, чем наше Солнце, максимум сдвинется к более коротким волнам — к голубому концу спектра, т.е. на нашем графике — влево. (Представление художников о том, что красные, оранжевые и желтые цвета — теплые, а синие и зеленые — холодные, связано только с нашими эмоциями и ассоциациями и не имеет никакого отношения к спектральному составу света от раскаленного тела, зависящему от его температуры, — к тому, что физики называют цветовой температурой.)

Если мы будем каким-то способом фильтровать белый свет, удаляя все, кроме узкой спектральной полосы, то получим свет, который называют монохроматическим (см. график на рис. 116 справа).

Рис. 116. Слева: энергия света (например, солнечного) распределена в широком диапазоне длин волн — примерно от 400 до 700 нанометров. Слабо выраженный пик определяется температурой источника: чем горячее источник, тем больше смещение пика к синему (коротковолновому) концу. Справа: монохроматический свет — это свет, энергия которого сосредоточена в основном в области какой-то одной длины волны. Его можно создать при помощи разнообразных фильтров, лазера или спектроскопа с призмой или дифракционной решеткой.

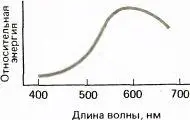

Когда свет падает на некоторый объект, может происходить одно из трех событий: свет может поглощаться, а энергия его превращаться в тепло, как это бывает, когда что-то нагревается на солнце; он может проходить сквозь объект, если, например, на пути солнечных лучей окажется вода или стекло; либо он может отражаться, как в случае зеркала или любого светлого предмета, например куска мела. Часто происходят два или все три события; например, часть света может поглотиться, а часть — отразиться. Для многих объектов относительное количество поглощенного и отраженного света зависит от длины волны. Зеленый лист растения поглощает длинно- и коротковолновый свет и отражает свет промежуточной области спектра, так что при освещении листа солнечными лучами отраженный свет будет иметь выраженный широкий максимум на средних длинах волн (в области зеленого цвета). Красный объект будет иметь свой максимум, тоже широкий, в области длинных волн, как показано на рис. 117.

Вещество, которое поглощает часть падающего на него света и отражает остальную часть, называют пигментом. Если какие-то спектральные компоненты в диапазоне видимого света поглощаются лучше, чем другие, пигмент представляется нам окрашенным. Сразу же добавим: какой именно цвет мы видим, зависит не только от длины волн, но также от распределения энергии между разными участками спектра и от свойств нашей зрительной системы. Здесь замешаны как физика, так и биология.

Рис. 117. Большинство окрашенных объектов отражает свет, энергия которого обычно в некоторых участках видимого спектра больше, чем в других участках. Распределение его энергии, однако, намного шире, чем у монохроматического света. На этом графике показан спектральный состав света, который отразится от красного объекта при его освещении широкополосным (белым) источником.

Каждая палочка или колбочка в нашей сетчатке содержит пигмент, поглощающий в каком-то участке спектра лучше, чем в других участках. Поэтому, если бы мы смогли собрать достаточное количество такого пигмента и посмотреть на него, он выглядел бы окрашенным. Зрительный пигмент обладает особым свойством: при поглощении им светового фотона он изменяет свою молекулярную форму и при этом высвобождает энергию, запуская таким образом цепь химических реакций, описанную в главе 3, которые в конце концов приводят к появлению электрического сигнала и к выделению химического медиатора в синапсе. Пигментная молекула в своей новой форме, как правило, обладает совсем иными светопоглощающими свойствами, и если, как это обычно бывает, она поглощает свет хуже, чем в исходной форме, мы говорим, что она «выцветает» под действием света. Затем сложный химический механизм глаза восстанавливает первоначальную конфигурацию пигмента; в противном случае его запас быстро истощился бы.

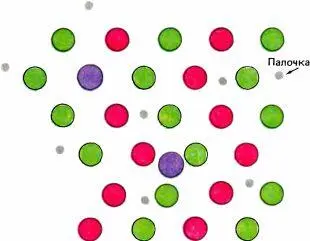

Сетчатка содержит своего рода мозаику из рецепторов четырех типов — палочек и трех типов колбочек (рис. 118). Каждый тип рецепторов содержит свой особый пигмент. Разные пигменты отличаются друг от друга в химическом отношении, а в связи с этим и по способности поглощать свет с различной длиной волн. Палочки ответственны за нашу способность видеть при слабом свете, т.е. за сравнительно грубую разновидность зрения, не позволяющую различать цвета. Палочковый пигмент родопсин обладает наибольшей чувствительностью в области около 510 нм, в зеленой части спектра. Палочки отличаются от колбочек во многих отношениях: они меньше и имеют несколько иное строение, по-иному распределены в разных частях сетчатки и имеют свои особенности в системе связей, образуемых с последующими уровнями зрительного пути. И наконец, по содержащимся в них светочувствительным пигментам три типа колбочек отличаются как друг от друга, так и от палочек.

Рис. 118. Рецепторы сетчатки образуют мозаику, состоящую из палочек и трех типов колбочек. Данная схема могла бы отображать участок сетчатки в нескольких градусах от центральной ямки, где колбочек больше, чем палочек.

Пигменты колбочек трех типов имеют пики поглощения в области 430, 530 и 560 нм (рис. 119); поэтому разные колбочки несколько неточно называют соответственно «синими», «зелеными» и «красными». Неточность состоит в том, что 1) эти названия отражают максимумы чувствительности (которые в свою очередь зависят от светопоглощающей способности), а не то, как эти пигменты выглядели бы, если бы на них можно было посмотреть; 2) монохроматический свет с длинами волн 430, 530 и 560 нм будет не синим, зеленым и красным, а фиолетовым, сине-зеленым и желто-зеленым; 3) если бы можно было стимулировать колбочки только одного типа, мы видели бы не синий, зеленый и красный цвета, а, вероятно, фиолетовый, зеленый и желтовато-зеленый. Однако приведенные выше названия колбочек широко распространены, а попытки изменить укоренившуюся терминологию обычно оканчиваются неудачей. Более корректными были бы названия «длинноволновые», «средневолновые» и «коротковолновые», но они затрудняли бы понимание для тех, кто не слишком хорошо знаком со спектром.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дэвид Доу - Почини свой мозг. Программа восстановления нейрофункций после инсульта и других серьезных заболеваний [litres]](/books/1143582/devid-dou-pochini-svoj-mozg-programma-vosstanovlen.webp)