Сергей Мейен - Следы трав индейских

- Название:Следы трав индейских

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Следы трав индейских краткое содержание

Книга доктора геолого-минералогических наук С. В. Мейена содержит научно-популярное изложение некоторых основных проблем современной палеоботаники — науки об эволюции растительного мира Земли, восстанавливающей облик нашей планеты в прошлые эпохи. Положение древних материков и их перемещение, климатические условия, эпохи оледенения, заселение суши растениями, эволюция живых организмов — обо всем этом рассказывается в книге, написанной по результатам новейших исследований и рассчитанной на широкие круги читателей.

Следы трав индейских - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сергей Викторович Мейен

Следы трав индейских

ПРЕДИСЛОВИЕ

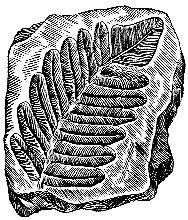

«…Удивления достойны морские черепокожие, к переселению и переведенству неудобные гадины, кои находят окаменелые на сухом пути в горах лежащие к северу, где соседственные моря их не производят, но родят и показывают воды, лежащие под жарким поясом в знатном количестве. Еще чуднее, что в холодных климатах показываются в каменных горах следы трав Индейских, с явственными начертаниями, уверяющими о подлинности их породы. Сии наблюдения двояко изъясняют испытатели натуры. Иные полагают бывшие главные земного шара превращения, коими великие оного части перенесены с места на место чрезвычайным насильством внутреннего подземного действия. Другие приписывают нечувствительному наклонению всего земного глобуса, который во многие веки переменяет расстояние еклиптики от полюса».

Это слова М. В. Ломоносова из § 163 его книги «О слоях земных» — замечательного произведения, написанного в 1757–1759 гг., но опубликованного в 1763 г. в дополнении к «Первым основаниям металлургии». С тех пор прошло более двух веков, и уже, казалось, перестали быть «удивления достойны» и морские черепокожие (моллюски) в горах, и «следы трав индейских» в холодной Арктике. Все это вошло в учебники, не раз описывалось популяризаторами. Каждый студент — биолог, геолог или географ — объяснит, не задумавшись, в чем здесь дело, расскажет в импровизированной популярной лекции, как поднимаются и опускаются континенты, приходят и уходят моря, воздвигаются горы и скользят по поверхности земной полюса. Все это уже не достойно его удивления. И зря. Мы привыкаем к картинам прошлого, восстановленным поколениями ученых, и часто забываем удивиться тому, что прошлое это действительно было, что действительно на месте городов были моря, что сушу заселяли удивительные живые существа, что — и это главное — история Земли была куда сложнее, чем мы привыкли считать. По-видимому, такова особенность человеческой психики, что он легко привыкает к необычному. Еще сто лет назад было дикостью представить себе полет не в космические дали, а всего лишь без помощи воздушного шара или машущих крыльев. Сейчас мы не поднимаем глаз на пролетающий самолет. Так же привыкаем мы к тому, что в нашей крови множество микроскопических красных телец и что землетрясения — это подвижки в глубоких земных недрах. Привыкли мы и к чудесам палеонтологии. Только школьники и далекие от естествознания люди нет-нет да и порадуют своим волнением от находки в овраге доисторических раковин или костей. В общем-то прошлым Земли и жизнью на ней люди интересуются, но степень загадочности этого прошлого как-то не осознают. Приходится упрекнуть за эту потерю удивления и популяризаторов науки, и авторов учебников. Слишком уж там все гладко, как будто все написанное незыблемо, прочно, а оставшееся непознанным — второстепенные детали. Будто в летописи, доставшейся нам от природы, мы прочли самое главное и теперь лишь подбираем отдельные недостающие листки.

Речь не идет обязательно о недоверии к нынешнему прочтению геологической летописи. Пусть все написанное в книгах — истинная правда. Но даже если это и так, то это лишь небольшой кусочек всей правды. А вообще-то ошибок в литературе немало. Недаром сказанное в одной книге противоречит сказанному в другой. Об этих расхождениях ниже пойдет речь, но не для того, чтобы потешаться над научными баталиями. Хочется, чтобы читатель почувствовал суть и состояние проблем, проникся духом непредвзятого исследования. Может быть, читатель поймет, как мало мы в сущности знаем об отдаленнейшем прошлом Земли, как увлекательно раскрывать все новые страницы и как много открытий нам еще предстоит сделать.

Как знать, может быть, найдутся у этой книги и юные читатели, которые загорятся желанием ступить на палеоботаническую стезю. Чтобы не приманивать их понапрасну, в книге специально оттенена рутинная и не слишком разнообразная сторона работы палеоботаника. И пусть потом не попрекают меня те, кто будет изнемогать от бесконечного сидения за микроскопом и подсчета многих тысяч пылинок и спор, скользящих в поле зрения, от необходимости доставать и читать статьи на всевозможных языках. Разочарование от палеоботанической деятельности, сначала казавшейся столь привлекательной, — обычное дело.

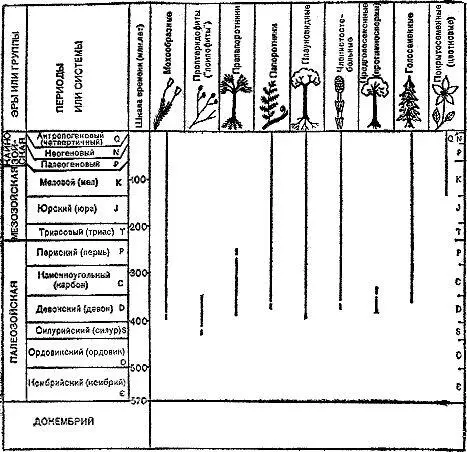

Эта книга не учебное пособие. Как ни стараться быть точным в изложении материала, каких-то упрощений невозможно избежать. Опущено многое из того, что накопила палеоботаника по истории растительного покрова. Упрощена и терминология. В книге оставлены лишь те термины, без которых невозможно вести рассказ. Это в особенности названия геологических периодов, эпох и веков (рис. 1), а также названия (особенно латинские) растений и животных. Самые важные термины поясняются, смысл других, надеюсь, будет ясен из контекста. Оставшиеся непонятными слова читатель может просто пропустить. На общем понимании текста это едва ли скажется.

Рис. 1. Геохронологическая шкала эр (групп) и периодов (систем); линиями показано время существования основных групп высших растений

И последняя, может быть, самая важная оговорка. Чуть ли не самое интересное в науке — не полученные результаты, а сам процесс исследования. Чтобы рассказать о нем, те, кто не занимается историей науки специально, вынуждены обращаться к собственным исследованиям. И тут возникает проблема. Любое исследование начинается не с пустого места. Всегда приходится сталкиваться с работами предшественников, и далеко не всегда выводы предшественников подтверждаются. Стоит ли вспоминать чужие заблуждения, называть ошибавшихся по именам?

Думается, что стоит. Иначе получится искаженная и безликая картина исследования. Только важно помнить, что вскрывшиеся непроизвольные просчеты не компрометируют настоящего ученого. Более того, порой они сильнее стимулируют дальнейшие исследования, чем правильные выводы. В конце концов самую грубую ошибку делает тот, кто уверен в собственной непогрешимости.

Глава I

ЗАВОЕВАНИЕ СУШИ

В истории нашей Земли было немало вех, значение которых для правильного прочтения всей истории ясно каждому исследователю и которые тем не менее так и остаются загадкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: