Герберт Мартинсон - Загадки пустыни Гоби

- Название:Загадки пустыни Гоби

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герберт Мартинсон - Загадки пустыни Гоби краткое содержание

Геологические и палеонтологические данные настоящего времени дают представление о развитии обширных озерных систем на территории пустыни Гоби в отдаленные эпохи. С этими водоемами была связана жизнь своеобразных водных беспозвоночных, черепах, крокодилов и гигантских динозавров. В популярной форме автор описывает свои увлекательные экспедиционные исследования в Монголии, дает характеристику былых озерных бассейнов и их органического мира, раскрывает загадочную историю этого далекого края Азии.

Загадки пустыни Гоби - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Суровые климатические условия наложили отпечаток и на животный мир пустыни. По сравнению со Средней Азией здесь значительно реже встречаются змеи, скорпионы, фаланги и другие обычные обитатели пустынных ландшафтов; из млекопитающих — в большом количестве газели (джейраны и дзерены), дикие ослы (куланы), а на самом юго-западе — изредка дикие верблюды. По некоторым сведениям, на юго-западе, на границе с Китаем, сохранились еще единичные особи лошади Пржевальского. На многих горных возвышенностях обитают крупные горные бараны (архары или аргали) и горные козлы (янгиры), причем последние — преимущественно в крупных каменистых массивах. В юго-западном горном хребте Цаган-Богд-Ула живет малорослый гобийский медведь — мазалай. Пустыня густо населена различными грызунами — сусликами, полевками, тушканчиками, характерны ушастые ежи и мелкие зайцы (толаи). Хищники встречаются редко: в обширных горных сооружениях — иногда снежные барсы (ирбисы), на песчаных откосах в Гобийском Алтае как-то удалось увидеть пустынную рысь (каракала), а однажды, в каньонах Алтан-Улы, — крупных горных волков, которые изредка спускаются в пустыню. Из птиц весьма распространены степные куропатки (саджи, или копытки) и гобийские сойки, а также представители орлиных. В горных ущельях встречаются горные куропатки (кехлики), а в Северной Гоби — крупные степные дрофы. Мелкие пернатые не отличаются ни обилием, ни разнообразием.

Гобийская часть Монголии подразделяется на ряд регионов. На востоке выделяется Восточная Гоби, в центральной части МНР — Северная Гоби, на западе — Заалтайская Гоби. Некоторые исследователи выделяют еще и Южную Гоби, примыкающую к Китайской территории. Существуют и более дробные подразделения с наименованиями отдельных впадин, приуроченных к близлежащим горным массивам того же названия.

Эти гобийские регионы в ландшафтном отношении отличаются друг от друга, причем особенно выделяется Северная Гоби, в основном имеющая степной облик. Здесь кое-где расположены мелководные бессточные озера и часто пересыхающие реки.

Для Восточной Гоби весьма характерны целые аллеи крупных хайлясов (гобийского вяза), обрамляющих сухие русла и напоминающих растительность африканских саванн. Их широкие кроны зонтикообразной формы с густой листвой создают обширную тень. В Заалтайской Гоби эти деревья встречаются значительно реже и растут вперемежку с разнолистными тополями и тамарисками в отдельных оазисах, где есть небольшие роднички. Во всех этих гобийских регионах араты пользуются немногочисленными колодцами, около которых группируются с отарами овец, коз и стадами верблюдов.

Как уже говорилось, в эти суровые гобийские края неоднократно устремлялись различные исследователи — географы, геологи, палеонтологи и археологи. Попробуем объяснить, какая сила их влекла сюда, какие дели и задачи они перед собой ставили.

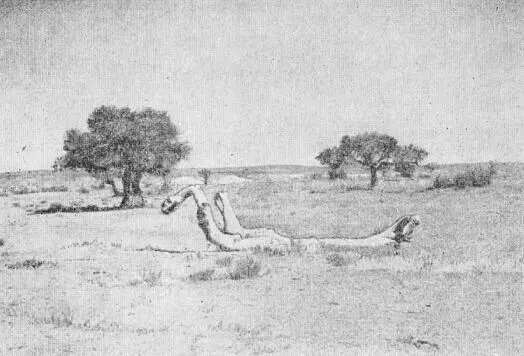

Гобийский вяз в Юго-Восточной Гоби. Фото автора.

Первые экспедиции прошлого и начала нынешнего столетия занимались всесторонним изучением неизведанного края. Наши знаменитые путешественники, такие как Н. М. Пржевальский, М. В. Певцов, П. К. Козлов и многие другие, интересовались абсолютно всем — ландшафтом, климатом, животным и растительным миром, проблемами этнографии и археологии. В том же, но более детальном географическом аспекте, проводили свои исследования географ Э. М. Мурзаев, геоботаники А. А. Юнатов и Е. М. Лавренко, зоолог А. Г. Банников и другие ученые советского периода.

Известный геолог В. А. Обручев посвятил значительную часть своей жизни изучению геологических структур горных сооружений Центральной Азии. Аналогичные цели ставили перед собой геологические экспедиции И. П. Рачковского, В. М. Синицына, С. Н. Алексейчика, В. К. Чайковского, Ю. С. Желубовского, Н. А. Маринова, И. Е. Турищева, Н. Б. Мокшанцева и многих других. Помимо изучения общегеологических проблем, эти коллективы занимались поиском полезных ископаемых, столь важных для развития промышленного потенциала Монгольской Народной Республики. На более высоком научном и специализированном уровне геологические исследования проводятся и в настоящее время отрядами совместной советско-монгольской геологической экспедиции под руководством академика А. Л. Яншина, Н. С. Зайцева и члена-корреспондента АН МНР Лувсанданзан Буточи. Задача этой экспедиции состоит во всестороннем изучении геологического строения и условий формирования месторождений важнейших полезных ископаемых на территории МНР, а также оказания помощи этой стране в подготовке квалифицированных научных кадров геологического профиля. В каждом из многочисленных отрядов экспедиции предусматривалась совместная работа советских и монгольских специалистов. На протяжении последних десяти лет результаты работ экспедиции опубликованы более чем в 20 выпусках Трудов геологической экспедиции, составлены разномасштабные геологические и тектонические карты.

Хотелось бы особо остановиться на палеонтологических исследованиях в Монголии. Как известно, изучением ископаемых организмов в настоящее время занимается многотысячная армия палеонтологов как в Советском Союзе, так и во всем мире. Но мест с таким огромным скоплением ископаемых остатков континентальной фауны и флоры, как в пустынных районах Гоби немного найдется на земле. Причина этого кроется в том, что Центральная Азия начиная с верхнего палеозоя до настоящего времени, т. е. около 200 млн. лет, оставалась сушей, не покрываемой морскими водами. Эта суша претерпела неоднократные преобразования, возникали и исчезали многочисленные впадины, в которых формировались разнообразные водные бассейны, речные системы, менялась климатическая обстановка, развивалась и эволюционировала наземная и пресноводная фауна. Длительный эволюционный процесс континентальных животных, не нарушавшийся в Центральной Азии катастрофическими морскими ингрессиями, далеко не на всех континентах прослеживается с такой полнотой. Чрезвычайно существенно и то, что благодаря великолепной обнаженности осадочных пород, возникшей в результате размыва и ветровой дефляции в течение многих десятков миллионов лет, ископаемая фауна оказалась почти на поверхности и сравнительно легко поддавалась раскопкам и изучению. Таким образом, для выяснения эволюционного процесса позвоночной и беспозвоночной континентальной фауны районы Центральной Азии представляют исключительную ценность не только регионального, но и мирового значения.

Помимо эволюционно-биологических аспектов, результаты исследований этих организмов играют существенную роль в реконструкциях геологической истории и палеоландшафтов. Изучение последовательного захоронения различных групп животного и растительного мира по разрезу позволяет расчленить осадочные толщи по возрастам, сопоставлять разрозненные обнажения и установить особенности осадкопакопления, что связано и с выяснением условий образований различных полезных ископаемых. Поэтому столь острый интерес геологов и палеонтологов к исследованиям ископаемых организмов отнюдь неслучаен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: