Герберт Мартинсон - Загадки пустыни Гоби

- Название:Загадки пустыни Гоби

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герберт Мартинсон - Загадки пустыни Гоби краткое содержание

Геологические и палеонтологические данные настоящего времени дают представление о развитии обширных озерных систем на территории пустыни Гоби в отдаленные эпохи. С этими водоемами была связана жизнь своеобразных водных беспозвоночных, черепах, крокодилов и гигантских динозавров. В популярной форме автор описывает свои увлекательные экспедиционные исследования в Монголии, дает характеристику былых озерных бассейнов и их органического мира, раскрывает загадочную историю этого далекого края Азии.

Загадки пустыни Гоби - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О результатах совместных научно-исследовательских работ наших экспедиций неоднократно докладывал Первому секретарю ЦК МНРП, Председателю Великого Народного хурала МНР Ю. Цеденбалу научный руководитель геологической экспедиции академик A. Л. Яншин. После этих продолжительных бесед А. Л. Яншин очень подробно рассказывал нам о глубоком интересе Первого секретаря ЦК МНРП к ходу совместных экспедиционных работ наших стран. Не случайно начатые в 1967 г. совместные исследования в Монголии продлевались на следующие пятилетки. Последние соглашения о продолжении работ до 1980 г. были подписаны в Улан-Баторе в 1975 г. советской делегацией в составе академика-секретаря Отделения океанологии, физики атмосферы и географии АН СССР академика Л. М. Бреховских, академика A. Л. Яншина и академика А. П. Окладникова.

Глава 2

В горах Гобийского Алтая

Первым районом наших экспедиционных работ в Монголии стал Гобийский Алтай — горная гряда, отделяющая Долину озер от пустыни Гоби и представляющая собой не единую цепь, а целую серию разобщенных горных массивов, кулисообразно протянутых с запада на восток. На самом востоке этой гряды, почти на границе с Китаем, находится горный массив Хурхэ-Ула, достигающий высоты 2.5 тыс. м над уровнем моря. Далее на запад возвышаются живописные горы Гурван-Сайхан, представленные тремя массивами, разделенными узкими ущельями — Дзун-Сайхан, Дунд-Сайхан и Барун-Сайхан, что в переводе с монгольского означает восточная, средняя и западная прекрасная (гора). За ними следует довольно высокий зубчатый хребет Арц-Богдо, вершины которого поднимаются в виде острых пиков. К Арц-Богдо близко примыкает гора Бага-Богдо, достигающая почти 3 тыс. м над уровнем моря. Одну из наиболее значительных вершин Гобийского Алтая представляет гора Ихэ-Богдо, или, как ее называют монголы, Их-Богдо. Достигая высоты в 3957 м, она хорошо видна как с севера, так и с юга, имеет несколько сглаженные формы, и лишь самая восточная ее часть поднимается в виде пика, почти круглый год покрытого снежной шапкой. На западе от Ихэ-Богдо располагаются уже более низкие горные сооружения, среди которых выделяются Баян-Цаган-Ула, Ноян-Ула и Таряту-Ула, самые западные отроги Гобийского Алтая. К ним почти вплотную примыкают восточные отроги Монгольского Алтая, представленные массивами Эрдэни-Ула и Хара-Аргалинту-Нуру.

Разбив свой лагерь в узкой долине речки Хулсын-Гол, мы оказались западнее Ихэ-Богдо, в районе отрогов Ноян-Улы. Нас окружали высокие скалы из кристаллических пород, на которых гнездились бесчисленные и разнообразные пернатые, включая диких голубей и горных куропаток. Были замечены и следы горных козлов — янгиров.

Вся полоса хребтов Гобийского Алтая по сию пору сейсмоактивна и неоднократно претерпевала перестройку. Еще сравнительно недавно, в 1957 г., в этих местах произошло катастрофическое гоби-алтайское землетрясение, следы которого и сейчас еще заметны в виде глубоких трещин и блоковых перемещений. Результаты этого землетрясения были изучены большой группой иркутских геологов и сейсмологов во главе с профессорами Н. А. Флоренсовым и А. А. Тресковым и в дальнейшем опубликованы в интересной крупной монографии. [5] Гоби-Алтайское землетрясение. М., 1963.

Присутствие мезозойских осадочных пород среди кристаллических массивов более древнего возраста указывало на их былое широкое распространение. Несомненно, что 100–120 млн. лет тому назад на месте нынешних приподнятых горных сооружений Гобийского Алтая господствовал слабо расчлененный рельеф с многочисленными озерами, реками и болотами. Их илисто-песчаные осадки в свое время скапливались в пониженных частях рельефа — в озерных котловинах и на аллювиальных равнинах. В настоящее время эти осадки сохранились лишь на склонах горных массивов и на две современных впадин. Они почти повсеместно сильно смяты, а на отдельных участках даже опрокинуты в результате более поздних интенсивных горообразовательных движений, которые нарушили горизонтальное залегание осадочных толщ и приподняли их на значительную высоту. Процесс воздымания этих рыхлых толщ сопровождался их смятием и разломами. Неоднократно повторяющиеся горообразовательные процессы в совокупности с водной эрозией и выветриванием привели к сильному сокращению площади распространения осадочных толщ.

Наша задача состояла в детальном исследовании этих древних осадочных толщ, выяснении условий их образования, установлении геологического возраста пород и сопоставлении их с гобийскими отложениями.

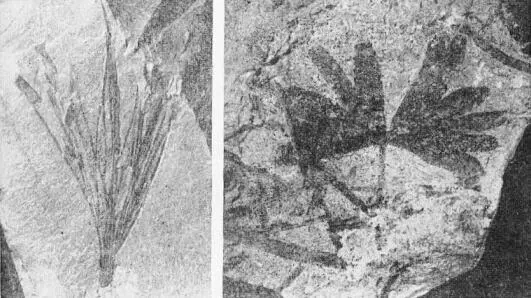

Отпечатки ископаемой флоры. Материалы И. И. Сребродольской.

а — пучок листьев чекановския (Czekanowskia) из отложений мезозойского возраста, x 1; б — лист гинкго (Ginkgo) из нижнемеловых толщ Гобийского Алтая, х 1.

Поднимаясь по склонам и спускаясь во впадины, мы описывали осадочные породы, последовательное залегание пластов, собирали ископаемые организмы. В одних горизонтах встречались хорошие отпечатки папоротников и листья иных растений, в других — раковины моллюсков, скелетные остатки ракообразных, рыб и множество насекомых. Все эти представители растительного и животного мира не только свидетельствовали о былом характере водоемов и климата, но позволяли уточнять геологический возраст осадочных толщ, в которых были погребены. Встречаемость одинаковых или родственных форм в осадочных отложениях различных районов континента свидетельствует об одновозрастности этих толщ. Хорошо известно, что эволюция фауны и флоры шла по пути изменения состава организмов, в результате чего в толщах неодинакового возраста встречаются разные комплексы ископаемых организмов. Таким образом, находки органических остатков имели для нас существенное значение.

Уже первые наши исследования в зоне Гобийского Алтая позволили установить последовательные и закономерные изменения древних ландшафтов, смену животного и растительного мира, климата прошлого и ритмичность в процессе осадконакопления.

В нижне-среднеюрское (хамар-хубуринское) время на территории современного Гобийского Алтая были распространены мелководные заболоченные озера, окруженные хвойно-гинкговой тайгой, в которых накапливались растительные остатки, послужившие в дальнейшем материалом для углеобразования. Климат этого времени был гумидным, т. е. умеренно влажным и теплым, что способствовало развитию пышной растительности. В озерах обитали тонкостворчатые моллюски родов ферганоконха, псевдокардиния, сибиреконха и тутуелла, реже раковины остракод (ракушковых рачков) и конхострак (листоногих раков). В отложениях прибрежных участков собраны остатки различных насекомых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: