Станислав Дробышевский - Шанс для приматов

- Название:Шанс для приматов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:сет. публикация

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Шанс для приматов краткое содержание

Главы из книги известного российского антрополога, посвященные древним млекопитающим. Описываются разные их группы и оценивается потенциальная их возможность пойти по пути увеличения и усложнения мозга. Что позволило нашим далеким предкам использовать свой шанс и превратиться в нас с Вами, и что помешало другим группам млекопитающих сделать это…

Шанс для приматов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В сущности, разница "морфологических" и "генетических" схем — это разница "горизонтальной" и "вертикальной" — кладистической — таксономии. У обоих подходов есть плюсы и минусы. Морфологический — единственный применимый в палеонтологии, но резко ограничен неполнотой палеонтологической летописи и случаями конвергенции и резкой специализации. Генетический подход даёт нам представление о последовательности расхождения филогенетических линий, что лишь редко и с трудом удаётся определить по ископаемым находкам. Однако, генетический подход на современном уровне не даёт представления о сущности и масштабе находимых генетический отличий и пока мало надёжен для определения времени расхождения эволюционных линий. "Вертикальная" систематика опирается только на точки дивергенции, и, в сущности, зависима от времени: давно разошедшиеся группы считаются резко различными, даже если за миллионы лет они практически не поменялись, тогда как недавно дивергировавшие таксоны не имеют шансов получить высокий ранг, сколь бы ароморфными не были их достижения. Те незначительные мутации, которые в настоящее время различают какие-нибудь виды одного рода, в далёком будущем могут быть расценены как значимые для выделения отрядов. То есть сейчас мы считаем их видами одного рода, а систематики далёкого будущего будут вынуждены числить их в разных отрядах, даже если за это время у них не появится существенных отличий в строении и поведении. Или же, в гипотетическом пределе два древних детёныша из одного помёта, у одного из которых появилась некая мутация, должны быть с точки зрения "генетической" кладистики относены к разным отрядам, очень древних — к разным классам, а ОЧЕНЬ древних — к разным типам. У "горизонтальной" систематики свой труднопреодолимый минус — вечная проблема выбора приоритетных для систематики признаков.

Компромиссный путь пока не выработан; видимо, он должен быть "двух-" или даже "трёхмерным" — учитывать и время расхождения линий, и суть появляющихся отличий.

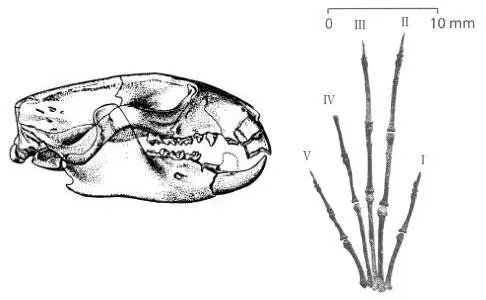

Слева — череп апатемиида Sinclairella; справа — кисть апатемиида Labidolemur kayi.

Позднемеловые и палеоценовые звери эволюционировали странными путями (Кэрролл, 1993а, б; Основы палеонтологии, 1962). Внешне они были большей частью весьма сходны — мелкие землеройкоподобные создания с остренькой мордочкой, пятипалыми лапками и длинным хвостом. Сугубо внешностью сходство не ограничивалось. Хотя выделяют несколько отрядов палеоценовых млекопитающих, различия их бывают слабоуловимы даже для специалистов. Дополнительной сложностью является то, что большей частью от этих зверюшек сохранились лишь зубы. А строение зубов, понятно, сильно привязано к питанию, а питание, понятно, у всех было, во-первых, схожим, то есть отсутствовали строгие различия между отрядами, а во-вторых, могло и меняться от вида к виду, то есть внутриотрядное разнообразие было большим. Лучше могли бы работать признаки основания черепа — например, набор костей в составе слуховой капсулы, — но основание черепа сохраняется плохо, у зверюшек размером с мышь и подавно, и известно для небольшого количества древних видов. Такая ситуация приводит к тому, что известен целый ряд видов, родов, семейств и даже более крупных таксонов, "зависающих" где-то между отрядами.

Например, апатемииды Apatemyidae, выделяемые обычно в собственный отряд Apatotheria, зависают между насекомоядными, плезиадаписовыми и приматами; анагалиды Anagalidae вроде бы очень похожи на тупайй (которые сами промежуточны между насекомоядными и приматами), но тоже имеют специфику, позволяющую считать их самостоятельным отрядом Anagalida; Amphilemuridae включались в приматов, но ныне зачислены в надсемейство или отряд ежиных Erinacoidea или Erinaceomorpha. Как минимум два семейства шерстокрыловых — Mixodectidae и Placentidentidae — имеют необычайное сходство с насекомоядными. Целое надсемейство микросиопоидов Microsyopoidea имеет спорный статус, его коренное семейство Microsyopidae от схемы к схеме плавает между грызунами, насекомоядными, шерстокрылами и приматами. Picrodontidae раньше считались насекомоядными, теперь — плезиадапиформами. Adapisoriculidae гуляют от сумчатых и насекомоядных до тупайй и плезиадапиформов.

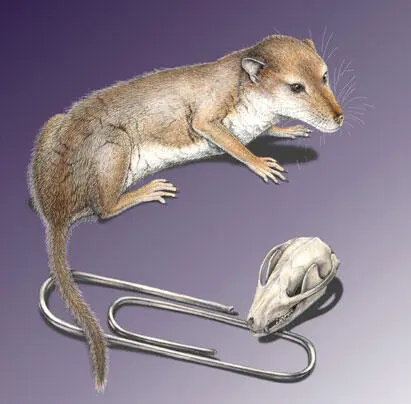

Hadrocodium — череп и реконструкция

Древнейшие млекопитающие или их непосредственные предки были крошечными животными, примером чему служит Hadrocodium wui из ранней юры Китая: они достигал всего 3,2 см в длину и весил 2 грамма (Luo et al., 2001). Правда, ещё более древние позднетриасовые млекопитающие типа Morganucodon или Megazostrodon (иногда объединяемые в отряд Morganucodonta) были всё же побольше — аж целых 10 см, но тоже входили в весовую категорию землероек. Понятно, что сохранилось от них немного, кости столь малых созданий могут не очень явно отражать какие-то особенности строения мускулатуры, да и оценить таксономические различия на таком материале крайне сложно.

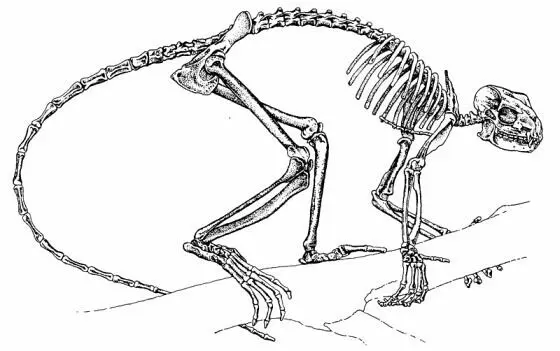

Скелет среднеэоценового адапида Smilodectes

Один из важнейших для систематики млекопитающих признаков — строение слуховой капсулы. Строение слуховой капсулы может варьировать в пределах одного отряда, но в общем и целом отражает родство. У тупайй слуховая капсула образована энтотимпаником — внутренней барабанной костью; такое же строение имеется у лептиктид, некоторых насекомоядных, некоторых прыгунчиковых, анагалид, рукокрылых и множества более далёких групп. У шерстокрылов слуховая капсула образована, кроме энтотимпаника, ещё и эктотимпаником — наружной барабанной костью, что встречается у грызунов, зайцеообразных и разного рода копытных. У приматов её основным элементом является каменистая кость — редкостный вариант, имеющийся только у некоторых ежиных, тенреков и прыгунчиковых (у других ежиных, тенреков и прыгунчиковых встречаются и другие варианты строения, в том числе уникальные). Таким образом, приматы отличаются от подавляющего числа других отрядов, включая тупайй и шерстокрылов. Свидетельствуют ли эти факты в пользу особо близкого родства приматов и насекомоядных и отдаления их от тупайй и шерстокрылов? Скорее всего — нет. У некоторых ранних групп приматообразных животных окостеневшая слуховая капсула могла отсутствовать или не прирастать к черепу, в этом уличены Ignacius, Phenacolemur и Microsyops из плезиадапиформов, а вот адапиды — например, Pronycticebus — уже имели каменистую слуховую капсулу, сросшуюся с основанием черепа. То же прослеживается в ранней эволюции ежиных — у древнейших форм капсула не окостеневала. Таким образом, окостенение капсулы появилось позже сложения таксономических групп и не может явно говорить о их родстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)