Станислав Дробышевский - Шанс для приматов

- Название:Шанс для приматов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:сет. публикация

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Шанс для приматов краткое содержание

Главы из книги известного российского антрополога, посвященные древним млекопитающим. Описываются разные их группы и оценивается потенциальная их возможность пойти по пути увеличения и усложнения мозга. Что позволило нашим далеким предкам использовать свой шанс и превратиться в нас с Вами, и что помешало другим группам млекопитающих сделать это…

Шанс для приматов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Причина "неприматизации" хищников видится в несоциальности всеядных форм и хищнической специализации социальных; про специализированных несоциальных можно вообще не вспоминать. Медведи Ursidae могут собираться группами при изобилии корма — например, нерестовом ходе лосося или созревании ягод, — но при этом никак не общаются между собой, а, напротив, стремятся держаться подальше друг от друга. Вероятно, так же вели себя медведеподобные по стилю жизни мезонихии Mesonychia — странные звери с огромными челюстями, маленькими мозгами и копытами на ногах, появившиеся в самом начале палеоцена в Азии и дожившие до начала олигоцена. Социальные львы — специализированные хищники на крупных копытных; впрочем, все прочие кошачьи Felidae несоциальны. Наверное, максимально приближены к "приматному идеалу" шакалы Canis и носухи Nasua — они и социальны, и всеядны. Но хищнические корни завели морфологию шакалов далеко по пути специализации, так что трудно представить, как они могут перейти к орудийной деятельности.

А вот у древесных носух с их подвижными пальцами и общительностью, наверное, неплохие шансы — не зря они так напоминают лемуров.

Настораживает лишь одно — долгие миллионы лет носухи остаются носухами и всё никак не станут чем-то бóльшим. Вероятно, препятствием на пути разумности становятся слишком длинные когти и носы? Енотовые Procyonidae появились в начале олигоцена — намного позже приматов, — может, у них всё ещё впереди?

Древнейшие приматы и многобугорчатые

Почему же именно приматы вылавировали между крайностями насекомоядных, грызунов, травоядных и хищников и пошли по пути развития интеллекта? Ведь задел у всех был один?

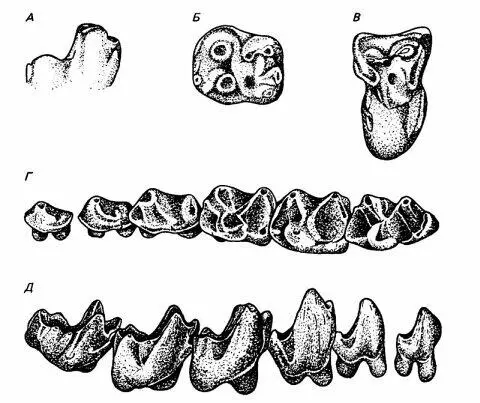

Зубы Purgatorius (нижний палеоцен)

Первые приматы имели менее высокие и не такие острые бугорки моляров, более мощные и широкие скуловые дуги и не столь вытянутую мордочку, нежели ежиные. Верхние зубы ранних приматов поперечно более узкие, чем у насекомоядных, есть и более специфические отличия в строении зубов, например, пониженная разница между высотой тригонида — "трёхбугорчатой" части — и талонида — "пятки" нижних моляров (Szalay, 1969). Например, древнейший приматоморф Purgatorius из верхнего мела США — вернее, единственный известный нижний моляр — определён как приматоморф именно по сочетанию квадратных очертаний с притуплённостью бугорков тригонида, точно такие же зубы известны из нижнего палеоцена (хотя у Purgatorius тригонид высокий, а талонид узкий, и имеется стилярная полка, что не позволяет однозначно определить его как примата). Все эти особенности иногда связывают с переходом с сугубо насекомоядной диеты на смешанную, включающую фрукты и листья (Szalay, 1969). Правда, судить о питании по зубам получается не всегда.

Например, у современных шерстокрылов зубы остробугорчатые, "насекомоядные", тогда как питаются эти звери листьями и плодами.

Может, меловые предки приматов имели подобное же сочетание зубов и диеты, а потому мы не узнаём их среди прочих насекомоядноподобных зверюшек?

Похожий на раннеприматный комплекс развился у многобугорчатых Multituberculata, представляющих самостоятельный подкласс Allotheria, особенно у птилодонтид Ptilodontidae, чья зубная система удивительным образом сочетала специализированность и универсальность: как ёмко охарактеризовала их В.И. Громова, выступающие вперёд "длинные резцы служили для прокалывания и прогрызания твёрдых плодов, большой задний нижний переднекоренной — для разрезания оболочек более мягких и размельчения крупных плодов, а многобугорчатые заднекоренные — для их раздавливания" (Основы палеонтологии, 1962). Такая зубная система функционально близка к совершенству и может использоваться как для питания растительными кормами, так и животными.

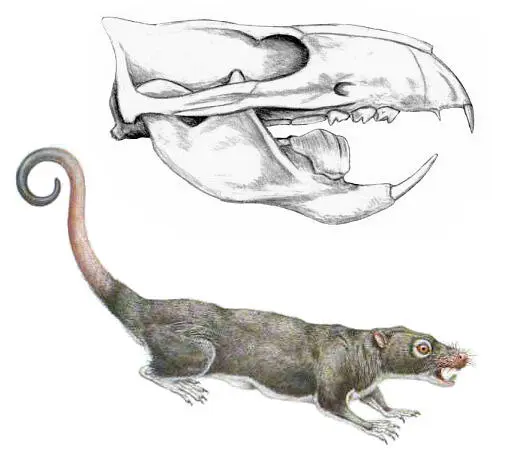

Череп [и реконструкция] Ptilodus (палеоцен, Северная Америка)

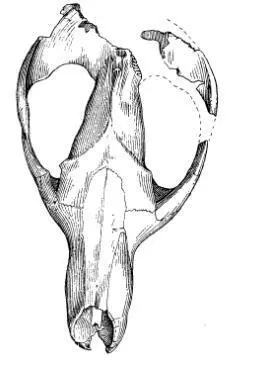

Некоторые многобугорчатые вели древесный образ жизни, а Ptilodus даже имел хватательный хвост и мог спускаться по деревьям вниз головой, как белки. Однако, многобугорчатые уступали приматам заметно меньшим развитием мозга. То же можно сказать о тиллодонтах Tillodontia: они были всеядны, стопоходящи, сохраняли ключицу, могли лазать по деревьям и имели потенциально хорошие эволюционные шансы. Однако, достаточно одного взгляда на их мозговую коробку — узкую, низкую, со всех сторон стиснутую жевательными мышцами, — чтобы понять причины их вымирания. Та же причина вымирания называется для целого ряда отрядов млекопитающих. Гладкий маленький мозг свёл в могилу половину ранних зверей, при том, что их образ жизни и размеры колебались от землеройкоподобных до слонопотамовидных.

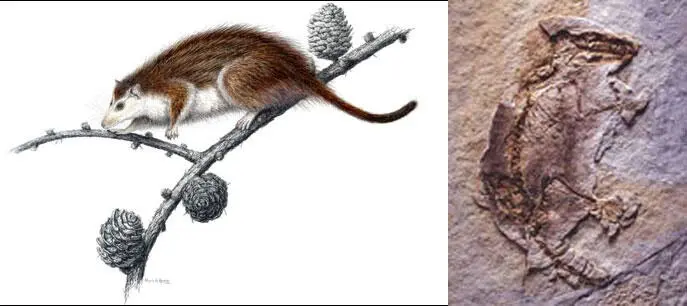

Древнейшее плацентарное млекопитающее Eomaia (мел, Китай)

Другой причиной вытеснения многобугорчатых приматами и грызунами было несовершенство их онтогенеза. Судя по малому отверстию между двумя половинками таза, многобугорчатые рожали очень мелких недоразвитых детёнышей, подобно современным сумчатым (имеются и сумчатые кости, но они прямо не связаны с сумкой и имеются также у одного из древнейших плацентарных — Eomaia scansoria (Ji etal., 2002)). Сочетание с малыми размерами тела и короткой жизнью оказалось буквально убийственным: такие животные не могли быстро нарастить мозги и накопить жизненный опыт, так что их интеллектуальный уровень оставался крайне низким. К тому же челюсти многобугорчатых могли двигаться только по вертикали и вперёд-назад, а жевательные движения им были недоступны.

Череп тиллодонта Trogosus huracoides

Пока достойных конкурентов не было, всё было хорошо — так продолжалось, кстати, примерно 100 миллионов лет подряд,

— но когда приматы и грызуны достаточно развились, они задавили многобугорчатых интеллектом и обогнали их в скорости пережёвывания пищи ("хорошо пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!"). А ведь ещё были тениодонты Taeniodonta и тиллодонты Tillodontia— роющие животные, питавшиеся корневищами, крупные и сильные, так что конкуренция в "грызунячьей" экологической нише в палеоцене была основательной. Правда, к чести многобугорчатых, стоит отметить, что для окончательной победы приматам и грызунам понадобилось не менее 25 миллионов лет.

Почему сумчатые не преодолели "мозговой барьер"

Интервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)