Станислав Дробышевский - Шанс для приматов

- Название:Шанс для приматов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:сет. публикация

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Шанс для приматов краткое содержание

Главы из книги известного российского антрополога, посвященные древним млекопитающим. Описываются разные их группы и оценивается потенциальная их возможность пойти по пути увеличения и усложнения мозга. Что позволило нашим далеким предкам использовать свой шанс и превратиться в нас с Вами, и что помешало другим группам млекопитающих сделать это…

Шанс для приматов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Энанциорнис (поздний мел)

Птицы серьёзно пострадали во время позднемелового катаклизма, бóльшая часть их линий безвозвратно исчезла — например, энанциорнисы Enantiornithes, доминировавшие в мезозое.

В раннем палеоцене птиц осталось очень мало, и у зверей появился шанс на полёт. Тут-то и возникли летучие мыши и шерстокрылы.

К концу палеоцена птицы оклемались, отрастили крючковатые клювы и загнали распоясавшихся зверей в ночь.

Более того, в конце палеоцена уже появляются совы — Ogygoptynx wetmorei из США и Berruornis orbisantiqui из Франции — хищные птицы стали преследовать зверей и ночью. В позднепалеоценовых слоях Китая найдены копролиты или погадки птиц с останками млекопитающих — наглядная иллюстрация описываемых событий. Если всё действительно было так, может, приматы просто не успели взлететь?

Летучие мыши вовремя подсуетились, а приматы безнадёжно отстали, оставив в современном человеке вечную тоску по свободному полёту?

Правда, вопрос этот тёмный, и каждый шаг изложенных рассуждений подвергается бурным обсуждениям.

Птицы в палеоцене имели потенциальный шанс на "мировое господство". Млекопитающие были малы и слабы, а птицы были столь же теплокровны и умны. Однако, летающие птицы не могут иметь большой мозг — летать мешает, — а наземные формы возникают обычно в условиях отсутствия хищников, что расслабляет и приводит к ещё большему упрощению мозга. Все современные нелетающие птицы, мягко говоря, не блещут интеллектом: страусы, киви, дронты и прочие подобные создания являются чуть ли не образцом неразумности. Кстати, большой вопрос — что мешает цефализации страусов Struthioniformes, Rheiformes и Casuariiformes? Наземность в открытой местности, всеядная диета, зачатки социальности — некий задел имеется, но, может, рост слишком большой?

Возможно, главными кандидатами на чуть больший уровень цефализации могли бы быть пингвины Sphenisciformes:

сложное плавание в воде, сопоставимое с полётом, требует развития мозга, но потенциально позволяет нарастить его массу. Однако, антарктическая среда, бедная на раздражители, не способствует усложнению поведения пингвинов, а специализация крыльев как ласт не оставляет никаких надежд на развитие трудовой деятельности.

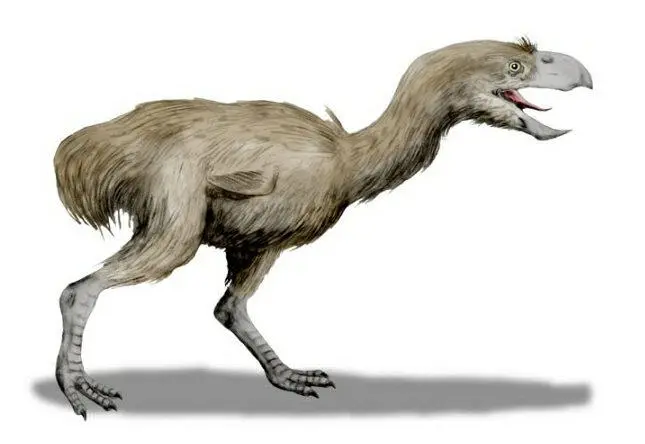

Ископаемая хищная птица Paraphysornis (миоцен, Бразилия)

Ископаемые наземные птицы Азии, Европы, обеих Америк и даже Антарктиды — фороракосовые Phorusrhacidae и гасторнисовые Gastornithidae (они же диатримовые Diatrymidae) — становились успешными хищниками в отсутствие крупных бегающих хищников-млекопитающих. Гасторнисовые возникли в палеоцене и вымерли в эоцене, два этих долгих периода они терроризировали зверей Северной Америки, Европы и Китая. В Южной Америке и Антарктиде фороракосовые появились в среднем палеоцене и оставались главными плотоядными вплоть до появления тут плацентарных — кошачьих и псовых, заселившихся с севера в позднем плиоцене; тогда же фороракосы даже освоили Северную Америку, хотя и ненадолго; вымерли же они лишь в начале плейстоцена. Эти ужасные создания в эоцене жили и на территории современного Алжира, а в раннем олигоцене — современной Франции. В Австралии вплоть до плейстоцена аналогичную экологическую нишу занимали дроморнисовые Dromornithidae — сумчатые так и не смогли составить им адекватную конкуренцию, и это при том, что появились дроморнисовые только в олигоцене. Потенциально фороракосовые и гасторнисовые могли стать интеллектуальнее прочих птиц: хищный образ жизни предполагает некоторое напряжение мозгов, а наземность обеспечивает возможности их роста.

Но, видимо, полуметровый клюв перевешивал. Принцип "сила есть — ума не надо" воплотился в ужасных птицах так же явно, как и в их родственниках — хищных динозаврах.

Шерстокрылы — почти приматы…

Раз уж речь зашла о полёте, невозможно пройти мимо шерстокрылов Dermoptera — ближайших родственников приматов по всем возможным показателям. Близость этих групп настолько велика, что многие систематики склонны определять шерстокрылов как подотряд приматов, называя их "летающие лемуры"; генетически шерстокрылы ближе к приматам, чем тупайи. Однако, морфологически шерстокрылы близки и к насекомоядным — настолько, что некоторые авторы включали их в этот отряд (например: VanValen, 1967).

Ignacius clarkforkensis (поздний палеоцен, Северная Америка)

Раз уж речь зашла о полёте, невозможно пройти мимо шерстокрылов Dermoptera — ближайших родственников приматов по всем возможным показателям. Близость этих групп настолько велика, что многие систематики склонны определять шерстокрылов как подотряд приматов, называя их "летающие лемуры"; генетически шерстокрылы ближе к приматам, чем тупайи. Однако, морфологически шерстокрылы близки и к насекомоядным — настолько, что некоторые авторы включали их в этот отряд (например: Van Valen, 1967). Собственно, древнейшие шерстокрыловые, древнейшие приматы и древнейшие насекомоядные различимы столь плохо, что статус целого ряда семейств и подсемейств остаётся под вопросом: это Mixodectidae, Placentidentidae, Ekgmowechashalinae, Thylacaelurinae и Paromomyidae. Тонкости строения основания черепа, включая слуховую капсулу и особенности расположения сосудов и нервов, размеры, пропорции, выпрямленность и строение суставных поверхностей фаланг кистей и стоп, гребешки для прикрепления мышц на них, форма когтей у Ignacius и Phenacolemur интерпретировалось по-разному (Bloch et Silcox, 2001; Hamrick et al., 1999; Krause, 1991).

Строго говоря, доказательств отнесения этих зверюшек к плезиадаписовым или шерстокрыловым примерно одинаковое количество.

Всё же большинство современных палеонтологов считают паромомиид плезиадапиформами, а прочие упомянутые семейства — шерстокрылами.

Малайский шерстокрыл.

Современные шерстокрылы крайне специализированы по множеству признаков. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть летательную перепонку, тянущуюся от щёк и ушей до кончика хвоста и занимающую промежутки между длинными пальцами на руках и ногах, благодаря которой шерстокрылы могут планировать на большое расстояние. Во-вторых, шерстокрылы имеют крайне специфическую зубную систему с редукцией на верхней челюсти первых резцов и клыкоподобностью вторых, а также очень оригинальным строением нижних резцов — в виде фестончатых гребешков, ориентированных горизонтально. Получается очень близкий функциональный аналог "зубной щётки" современных лемуров, у которых направленные вперёд нижние резцы и резцеподобные клыки используются для чистки шерсти (кстати, такая "щётка" — одно из главных отличий современных лемуроподобных от их предков адапиформов Adapiformes и одновременно — лучший довод в пользу монофилетичности лемуроподобных, исключая, возможно, руконожку; скелет же и прочие черты у лемуров и адапид почти идентичны, разве что мозг у лемуров побольше; вообще подобные "щётки" возникали у зверей неоднократно: уже упоминался кондиляртр Chriacus с таким же приспособлением).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)