Станислав Галактионов - Беседы о жизни

- Название:Беседы о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Галактионов - Беседы о жизни краткое содержание

Молекулярная биология переживает ныне свой «золотой век». Каждый день приносит новые открытия. Их результаты преобразуют жизнь человека. О белке, о самой сущности жизненных процессов увлекательно рассказывают в этой книге доктор биологических наук С. Галактионов и кандидат физико-математических наук Г. Никифорович. Издание рассчитано на широкие круги читателей.

Беседы о жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Процесс эволюции отдельного белка удивительно точно может быть проиллюстрирован с помощью одной старой головоломки. Называется эта головоломка «Из мухи — слона», а суть ее заключается в следующем. Заменив в слове «муха» одну из букв, можно получить какое-либо другое слово, имеющее смысл, например, «мука» или «мура». Полученное таким образом слово может быть опять преобразовано заменой одной буквы: например, «мука» — «рука», «мура» — «кура» и т. д. Задача заключается в том, чтобы с помощью таких вот последовательных переходов за счет замены одной буквы от одного осмысленного слова к другому в конце концов из «мухи» получить «слона»:

МУХА

МУКА

РУКА

…………

…………

СЛОН

Головоломка, надо признаться, довольно сложная, и авторам, например, так и не удалось ее решить; надеемся, однако, что изобретатель головоломки нас не разыгрывает и такое решение все же существует. Впрочем, нам важно вовсе не само ее решение, а удивительная аналогия процесса решения с эволюционным процессом на молекулярном уровне. В самом деле, некоторое «предковое слово» («муха») преобразуется путем последовательных замен одного из элементов каким-либо другим в новую последовательность, причем все промежуточные последовательности должны быть «осмысленными», то есть белок должен сохранять свои функционально важные свойства.

Головоломка эта была создана задолго до того, как стало что-либо известно о генетическом коде, первичных структурах, точечных мутациях и тому подобных вещах. Однако можно ли себе представить более удачную и общедоступную модель молекулярной эволюции — тем более что речь идет в ней о «взаимопревращении» живых существ: мухи и слона?

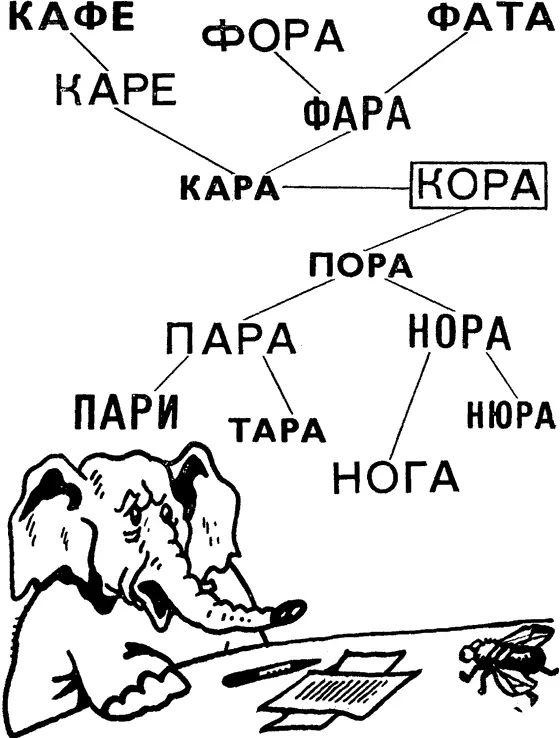

Авторы даже осмеливаются предложить основанную на этом же принципе игру для школьников младшего и среднего возраста под названием «Филогенетическое древо». В конце концов, нынешним первоклассникам, изучающим основы теории множеств, не повредят и основные понятия теории эволюции. Главное правило игры — «осмысленные» буквенные замены — остается неизменным, но вместо «цепочки» играющим предлагается построить «филогенетическое древо» какого-нибудь четырехбуквенного слова с единичными заменами типа «согласная — согласная» (правые ветви) или «гласная — гласная» (левые ветви). Каждое слово, как и положено в «настоящем» филогенетическом древе, должно, таким образом, «породить» два следующих «вида». Вот как, например, могло бы выглядеть начало «филогенетического древа» слова «кора»:

Выигрывает, естественно, тот, кому удастся получить более обильное «потомство», то есть избрать наиболее «беступиковый» путь «эволюционного» процесса. А это не так уж легко: во всяком случае, авторы не смогли избежать «тупика» с заменой гласной в слове «каре» и обошли такой же «тупик» в развитии слова «нора» с помощью полужульнического приема, включив в рассмотрение имена собственные. Так что, пожалуй, нашу игру можно смело рекомендовать также и старшим школьникам, студентам (в особенности студентам биологических специальностей) и даже научным работникам. Итак, как говорилось в песне, предваряющей ныне уже полузабытые телевизионные конкурсы КВН, «берите в руки карандаш» и… — становитесь «эволюционистами».

После успешного сведения основных понятий о молекулярной теории эволюции к детским играм может сложиться впечатление, что ничего нового сравнительно с «обычной» эволюционной теорией она не внесла, тем более что мы постоянно подчеркивали: молекулярную теорию эволюции следует рассматривать как часть общего эволюционного учения. Однако дело обстоит вовсе не так: роль «молекулярной» части теории эволюции вовсе не сводится исключительно к объяснению и подтверждению результатов, полученных «классическими» способами. Новые методы открыли не только новые возможности наблюдения, они привели к открытию и некоторых принципиально новых явлений эволюционного процесса.

Давайте вернемся к рассмотрению молекулы все того же гемоглобина. Два типа полипептидных цепей, образующих эту молекулу, α- и β-цепи, несколько различаются по аминокислотной последовательности, но обнаруживают черты несомненного сходства. Это означает что они произошли от некоторого общего предка, и потом их эволюция продолжалась независимо в рамках эволюции одного и того же организма. По мере усиления степени «специализации» функции каждого типа цепей в составе молекулы гемоглобина различия в структуре усиливались.

Объяснение подобному явлению следует, по-видимому, искать в своеобразной «ошибке» процесса репликации, происшедшей в прошлом (и, судя по различию в аминокислотных последовательностях, в довольно отдаленном прошлом). Участок ДНК, несущий информацию об аминокислотной последовательности некоего предкового, «ископаемого» глобина, оказался в матричной копии сдублированным дважды, и каждая из двух последовательностей после этого формировалась в процессе дальнейшей эволюции отдельно.

Вообще говоря, последовательность этого типа дублировалась в геноме млекопитающих не один и даже не два раза, судя по наличию обладающих особыми функциями цепей гемоглобина — так называемых γ- и δ-цепей, а также уже упоминавшейся молекулы миоглобина (как мы помним, ее пространственная структура весьма сходна со структурой субъединиц, составляющих молекулу гемоглобина). Этот эффект, называемый дупликацией гена, был известен генетикам еще в «домолекулярную» эпоху, однако выяснение его роли в эволюционном процессе следует целиком «записать на счет» молекулярной биологии.

Описанный пример свидетельствует о том, что точечные мутации являются вовсе не единственным способом осуществления эволюционного процесса. Наоборот, помимо дупликации гена, эволюция может идти за счет многих других хитроумных, хотя и редких по сравнению с точечными мутациями, но крайне важных явлений.

Назовем прежде всего выпадения части последовательности генетического материала, так называемые делеции. Механизм их возникновения можно представить себе следующим образом: молекула ДНК, с которой в процессе репликации снимается комплементарная копия, изогнулась в какой-то части с образованием петли, скажем, так, как рисуют траекторию самолета на схемах, поясняющих, что такое «мертвая петля». В результате часть генетического «текста» оказывается пропущенной. При сравнении аминокислотных последовательностей белков, состоящих в сравнительно близком «родстве», такие выпавшие участки обнаруживаются очень легко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: