Ирина Яковлева - По следам минувшего

- Название:По следам минувшего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Яковлева - По следам минувшего краткое содержание

В этой книге палеонтологи И. Яковлева и В. Яковлев знакомят своих читателей с наукой палеонтологией и открытиями, которые сделали ученые. Перед читателями пройдут картины далекого прошлого нашей планеты.

Одна из лучших научно-популярных книг по палеонтологии. Несмотря на то, что за тридцать лет, прошедших с момента ее публикации, многое было уточнено и пересмотрено, книга представляет несомненный интерес.

По следам минувшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

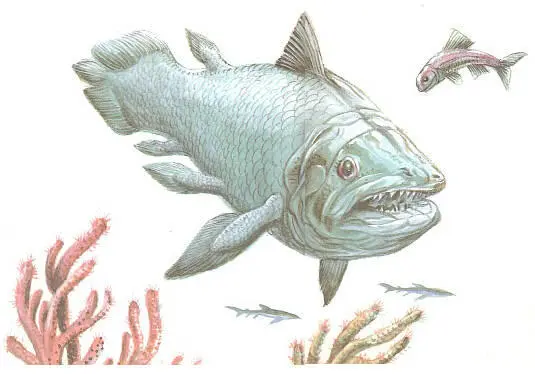

Из числа костных рыб самыми приспособленными к прибрежной жизни оказались кистеперые. У них были ловкие мускулистые плавники, похожие на лапки, и большие плавательные пузыри-легкие. Они-то и двинулись по водным путям в глубь суши.

«Молчат гробницы, мумии и кости…» — писал некогда Валерий Брюсов, и даже самый ревностный палеонтолог знает, что в печальных этих словах заключена изрядная доля правды. Как были устроены пузыри-легкие кистеперых? Как сердце и сосуды обеспечивали работу двух независимых органов дыхания? Эти и другие подробности начала пути наших предков, наверное, остались бы тайной, если бы не дожившие до наших дней свидетели-ветераны. Тогда, в середине палеозоя, не одни кистеперые двинулись в глубь континентов по опасным дорогам рек, озер и болот. Вместе с ними шли двоякодышащие, очень похожие на кистеперых. У них были такие же мясистые плавники-лапы, такой же смешной хвост с кисточкой на конце, такие же пузыри-легкие. Не было только зубов. Их заменяли ребристые зубные пластинки, немного похожие на протезные челюсти, но весьма удобные для раскусывания любой растительной и животной пищи. Остатки таких рыб часто находили в древних слоях вместе с кистеперыми. И одну из первых двоякодышащих рыб выкопали и описали в 1825 году уже знакомые нам Мурчисон и Седжвик. Но им и в голову не пришло, что подобные рыбы еще живут где-то на Земле.

Впрочем, зоологи, изловившие десять лет спустя в болотистых джунглях Южной Америки чешуйчатое мяукающее создание, тоже не догадались, что в их сетях барахтается «живая окаменелость», современная двоякодышащая рыба лепидосирен, что по-русски значит «чешуйчатая сирена».

Огромная важность «живых ископаемых» стала очевидной лишь после работ Дарвина. Многим казалось, что двоякодышащие и есть предки наземных позвоночных. Тогда-то и началась полная удач и разочарований эпопея поисков живых свидетелей прошлого.

Легочных рыб-амфибий нашли в Африке, потом в Австралии. Они многое рассказали ученым о жизни и облике далеких предков. Но сами они не были предками. Выяснилось, что их сложная жевательная пластинка никогда и ни при каких обстоятельствах не могла превратиться в настоящие зубы. Предками были кистеперые, но они, увы, давно вымерли.

И вдруг — неслыханная, фантастическая удача! Случайный невод у берегов Южной Африки, как сказочную золотую рыбку, вынес на берег «старину-четверонога» — кистеперую латимерию. Но в руках ученых оказалось лишь жалкое чучело, которое ничем не лучше ископаемых остатков. Сотрудники провинциального музея не догадались, да и не сумели бы сохранить самое главное — мозг, внутренности, мягкие ткани.

А потом — долгие годы тщетных поисков и разочарований. Лишь один человек был исполнен оптимизма и не переставал надеяться.

Но даже этот человек, профессор Смит, наверное, не мог представить себе, что только через тринадцать лет он потрогает ящик с вновь обретенной латимерией и что при этом он будет трястись в кабине военного самолета, с ужасом ожидая погони истребителей.

Если вы еще не читали книгу Смита «Старина-четвероног», захватывающую историю драматических поисков латимерии, то попросите ее в библиотеке. Право же, она стоит многих детективных романов!

Изучение «живых ископаемых» продолжается и сейчас. Свидетели-ветераны отвечают на вопросы, которые не задашь окаменелостям. Совсем недавно биологи измерили содержимое наследственной ДНК в клетках двоякодышащих. Оно оказалось почти в тысячу раз больше, чем в хромосомах других рыб, млекопитающих и человека. В тысячу раз больше, чем нужно для сохранения и передачи нормальной генетической информации. Некоторые биологи думают, что именно в этом секрет удивительного постоянства «свидетелей», изменить которых не сумело даже всемогущее время.

Впрочем, в хромосомах единственной ныне живущей кистеперой рыбы, латимерии, нормальное количество ДНК, а ведь она тоже не слишком далеко ушла от своих предков.

Наука продолжает опрос свидетелей, мы с вами вернемся к моменту, когда разошлись пути водных позвоночных, хрящевых и костных рыб.

Вряд ли расставание их было по-родственному мирным. Ведь древние кистеперые рыбы были очень небольшими, всего сантиметров 30 в длину, а среди акулоподобных панцирных рыб уже появились страшные хищники — артродиры.

Во всех учебниках палеонтологии это название, образованное из двух древнегреческих слов, переводится как «членистошейные», или «суставчатошейные». И действительно, тяжелая, будто склепанная наспех из листовой брони, голова этой рыбы сочленялась с туловищным панцирем особым суставом. Но название этой рыбы можно перевести и совсем по-другому. Греческие слова «дейре» — шея и «дире» — фурия, богиня мести, пишутся одинаково. Так вот, пожалуй, второе значение как нельзя больше подходит к артродирам. Сами боги Греции, решись они отомстить ракоскорпионам и спрутам за всех съеденных ими позвоночных, не смогли бы принять более грозного облика. Ни раньше, ни после море не видело ничего похожего на эти бронированные громады с экскаваторными ковшами вместо головы. Эти чудовища (динихтис — десятиметровой, а титанихтис — тринадцатиметровой длины) ели, конечно, не только скорпионов. Так что в морском прибрежье сложилась очень напряженная обстановка. Ракоскорпионы теснили последних бесчелюстных. Кистеперые теснили скорпионов и бесчелюстных, а «фурии» — всех вместе.

Впрочем, случилось это уже в следующем периоде палеозойской эры — в девоне.

Латимерия

Ихтиостега

Глава IV

ПЕРВЫЕ «РАЗВЕДЧИКИ» СУШИ

С девоном связаны судьбы всех героев предыдущей главы. Период этот выделили уже знакомые нам друзья-соперники Седжвик и Мурчисон. Это произошло в 1836 году, когда они дружно работали в графстве Девоншир — отсюда и название периода — и еще не успели поссориться из-за силура.

«Old Red» — «старый красный» — так назвали отложения девона английские геологи, потому что цвет песчаника, пятнами проступавшего по всему северу Англии, был красным — от кровавого до темно-бурого.

Странное дело, в нем почти не было морских беспозвоночных, зато часто встречались остатки рыб и растений. Особенно хорошую коллекцию удалось собрать в Шотландии. Коллекцию эту изучил и описал в своей книге тот самый академик Пандер из Петербурга, успехам которого втайне завидовал открыватель первых позвоночных Иоганн Рогон. Благодаря шотландским раскопкам мир узнал о самых первых кистеперых рыбах. А то, что именно им выпала честь стать родителями четвероногих обитателей суши, окончательно доказал знакомый нам Эрик Стенше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: