Ирина Яковлева - По следам минувшего

- Название:По следам минувшего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Яковлева - По следам минувшего краткое содержание

В этой книге палеонтологи И. Яковлева и В. Яковлев знакомят своих читателей с наукой палеонтологией и открытиями, которые сделали ученые. Перед читателями пройдут картины далекого прошлого нашей планеты.

Одна из лучших научно-популярных книг по палеонтологии. Несмотря на то, что за тридцать лет, прошедших с момента ее публикации, многое было уточнено и пересмотрено, книга представляет несомненный интерес.

По следам минувшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Только проползая сквозь ворох прелых листьев прапапоротников, ихтиостега убедилась, что этот мир обитаем. Из-под ее брюха с треском рванулось упругое членистое тело, и перед глазами замелькала, разворачиваясь, бесконечная поблескивающая лента. В воде ихтиостега не знала врагов, и встреча с исполинской многоножкой-диплоподой вызвала у нее лишь реакцию атаки. Резкий взмах хвоста и бросок… Но на суше броска не вышло — хвост лишь скользнул по земле, и усаженная зубами челюсть захлопнулась, как крышка рояля, не задев многоножку. Зато лапа, бесполезная в подводной охоте, неожиданно достигла цели, зажав хвостовой сегмент диплоподы. И многоножка, которая была вдвое длиннее своего неожиданного врага, неуязвимая для всех обитателей суши, совершила ошибку — вместо того, чтобы вырваться и уйти, она извернула гибкое тело и шесть пар ее передних конечностей впились в морду ихтиостеги.

Это и решило исход схватки. Пока жвалы диплоподы бессильно скользили по панцирной голове хищника, челюсть-капкан хлопнула ещё раз. Теперь уже безошибочно.

Ихтиостега лежала неподвижно, поглощенная забытым ощущением сытости. Она не замечала ни внезапно наступившей темноты, ни крупных капель дождя, хлестко ударивших ее по голове. Лишь когда все вокруг наполнилось мигающим непереносимым блеском и земля глухо загудела под непрерывными раскатами грома, ихтиостега забеспокоилась и поползла к воде.

Ливень обрушился сразу, до предела заполнив пространство туго сплетенными бешеными струями. Вода мгновенно вскипела в низинах и впадинах, понесла по склонам лавины песка и, набрав силу, заревела в старых руслах рек. В пене потоков беспомощно крутились тысячи многоножек, пауков, клещей и скорпионов — недавних беглецов воды, схваченных теперь неумолимой погоней.

Вода с жадным неистовством поглощала все, отданное суше, — стволы растений, гальку, глыбы песчаника. Затем вокруг заколебались, расплылись и, в слепящем свете молний, беззвучно ринулись к болоту гигантские цепи дюн, доселе веками сторожившие горизонт…

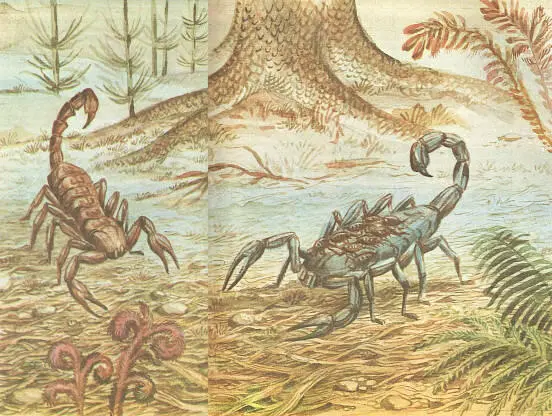

Потомкам грозных ракоскорпионов понадобилось очень мало изменить свою внешность, чтобы выйти на сушу. Для перехода к стопохождению оказалось достаточным, чтобы членики лапок удлинились и стали жестче, а вместо одного коготка появилось два. Жабры спрятались в специальные карманы и стали легочными мешками. Внешне наземные скорпионы каменноугольной эпохи — так же, как и современные — мало отличаются от своих подводных предков. Важнейшая прогрессивная особенность скорпионов — живорождение и охрана потомства (самка скорпиона носит свой выводок на спине) — до сих пор обеспечивает их изобилие на всех континентах. Скорпионы, длина которых в древности достигала 25 сантиметров, охотились не только на многоножек и насекомых, но и на мелких позвоночных. Влажный климат каменноугольной эпохи способствовал широкому распространению этих своеобразных животных. Позднее скорпионы перешли к более скрытому образу жизни.

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО?

Зябко подняв воротник куртки, Сёве-Сёдерберг смотрел, как опускается в трюм опоясанная канатами связка. На фоне свинцового моря посыпанные снежной крупой ящики с черными и красными буквами на сосновых боках выглядели ярко и даже празднично. Они заставляли думать о рождестве, новогодних елках и теплых странах, откуда привозят оранжевые апельсины. Севе-Седерберг усмехнулся, ведь в ящиках действительно лежали подарки из самой далекой теплой страны — жаркой девонской суши. И посылка эта шла не быстро — 350 миллионов лет. По этому счету время, потраченное на ее получение, — несколько лет напряженной работы датско-шведской экспедиции — сущий пустяк! Зато какие подарки! В одном из ящиков лежит древнейшая из всех амфибий мира. Быть может, первый четвероногий Колумб, дерзко оттиснувший пятипалую печать на девственной поверхности континента. Палеонтолог еще раз оглянулся на хмурые ледяные вершины гор и сбежал по трапу.

Работа по препаровке и изучению гренландских амфибий заняла гораздо больше времени, чем предполагал молодой ученый. И он не спешил. Он не мог работать иначе, чем в лучших традициях школы Стенше — чрезвычайно обстоятельно, до блеска доводя каждую деталь. А главное, материал был до того сенсационный, что выпускать его без самой тщательной обработки Севе-Седерберг считал невозможным.

Предстояло описать не просто самую древнюю из амфибий, а одно из редчайших, феноменальных доказательств эволюции, «недостающее звено», которое свяжет в единую цепь 200-миллионо-летний путь рыбообразных — от ордовика до девона — с последующей 350-миллионолетней историей наземных позвоночных.

Пока было два таких звена. Все образованные люди уже знали археоптерикса, найденного в 1861 году. Это звено между рептилиями и птицами наглядно показало, как «рожденные ползать» учились летать. Известен был уже и питекантроп — первое звено над бездной мрака и предрассудков. Мрака, который тысячелетиями разделял мир животных и мир человека.

Ихтиостега, что в переводе с греческого значит «рыбощек», — так окрестил находку Севе-Седерберг, была третьим «недостающим звеном», и, может быть, самым важным. Не будь этой «четвероногой рыбы» — не было бы ни крыла, ни руки. Не было бы прорыва в мир полета и мир разума.

По правде говоря, «звенья» восхищают ученого далеко не так, как журналиста или даже преподавателя. Палеонтологу, как правило, мало одного звена, пусть даже самого эффектного. Нужна цепочка, серия фактов. Ведь ищет он не доказательства великих превращений жизни, а закономерности таких превращений.

Он прекрасно знает, что крупные открытия приносят с собой больше загадок, чем призваны разрешить сами.

И все же ихтиостега была восхитительна! Настоящая рыба, большая и тяжелая. С рыбьей чешуей, рыбьими жабрами, с плоским и перистым сомовьим хвостом. И был у нее рыбий «гидрофон» — боковая линия, чтобы слышать в воде. Несомненно, существо это было создано, чтобы двигаться, есть, дышать и размножаться в воде и только в воде. Но зачем тогда ноги? Не ласты, не плавники, а четыре настоящих лапы сухопутного зверя, с бедром и голенью, плечом и предплечьем, с пятипалой стопой и кистью! Зачем массивные пояса конечностей и крепкий спинной хребет — опора для мышц, поддерживающих и поднимающих голову? За каждой такой конструкцией угадывались миллионы лет отбора и совершенствования. Судя по всему, ихтиостега действительно могла выходить на сушу, непонятно только, для чего это ей было нужно.

И еще одно обстоятельство смущало молодого палеонтолога. Изучая древних амфибий, он все больше убеждался в их сходстве с жабами и лягушками. Именно к ним и только к ним через миллионы поколений зубастых плоскоголовых тварей вел извилистый путь развития. Остальные земноводные — хвостатые тритоны и саламандры, белесые красножабрые аксолотли — оставались совсем в стороне. Они как бы повисали в воздухе, не имея опоры в бесчисленных поколениях предков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: