Евгений Кунин - Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции

- Название:Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04982-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Кунин - Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции краткое содержание

В этой амбициозной книге Евгений Кунин освещает переплетение случайного и закономерного, лежащих в основе самой сути жизни. В попытке достичь более глубокого понимания взаимного влияния случайности и необходимости, двигающих вперед биологическую эволюцию, Кунин сводит воедино новые данные и концепции, намечая при этом дорогу, ведущую за пределы синтетической теории эво люции. Он интерпретирует эволюцию как стохастический процесс, основанный на заранее непредвиденных обстоятельствах, ограниченный необходимостью поддержки клеточной организации и направляемый процессом адаптации. Для поддержки своих выводов он объединяет между собой множество концептуальных идей: сравнительную геномику, проливающую свет на предковые формы; новое понимание шаблонов, способов и непредсказуемости процесса эволюции; достижения в изучении экспрессии генов, распространенности белков и других фенотипических молекулярных характеристик; применение методов статистической физики для изучения генов и геномов и новый взгляд на вероятность самопроизвольного появления жизни, порождаемый современной космологией.

Логика случая демонстрирует, что то понимание эволюции, которое было выработано наукой XX века, является устаревшим и неполным, и обрисовывает фундаментально новый подход – вызывающий, иногда противоречивый, но всегда основанный на твердых научных знаниях.

Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дивный новый мир вирусов и прокариот

СТЭ ориентируется в основном на изучение эволюции животных и растений – многоклеточных эукариот, размножающихся чаще всего половым путем. Одноклеточные эукариоты и прокариоты, не говоря уж о вирусах, не считались важными для эволюционной биологии. Пожалуй, включение огромного мира микробов в систему эволюционных представлений следует считать главным толчком для перехода от СТЭ к «постсовременному» состоянию эволюционной биологии. Первые попытки разобраться в эволюционных связях между бактериями были в высшей степени обескураживающими, но последующее сравнение последовательностей консервативных генов таких как рибосомные РНК, а затем и полный анализ геномов привели к замечательным успехам. Сравнительная геномика бактерий и архей изменила центральные концепции эволюционной биологии, включая древо жизни (см. гл. 6), и показала крайне динамичный характер геномов и пангеномов (см. гл. 5).

Изучение мира вирусов привело к не менее, а может быть, и более драматическому изменению наших взглядов на эволюцию жизни на Земле. Крошечные паразиты, вирусы являются наиболее многочисленными и генетически разнообразными биологическими объектами на всей планете. Мир вирусов, по всей вероятности, существует с самых ранних, доклеточных стадий эволюции и постоянно взаимодействует с миром клеточных организмов, внося существенный вклад в его эволюцию, но сохраняя при этом собственную автономию.

Империи и домены жизни

В свое время Карл Вёзе, используя древо рРНК, классифицировал живое на три домена, что являлось огромным концептуальным скачком как для эволюционной биологии, так и биологии в целом. Положение вещей, однако, радикально изменилось за последние 30 лет, и в рамках этой классификации живых организмов не могут быть объяснены новые сложные реалии эволюции, открытые сравнительной геномикой. Первым важным открытием, противоречащим трехдоменной схеме, была демонстрация химерной природы генома эукариот. Трехдоменное древо отображает эволюцию только подмножества генов, вовлеченных в информационные процессы и количественно составляющих незначительное меньшинство эукариотических генов, даже внутри группы высококонсервативных генов, прослеженных до последнего общего предка всех эукариот. Конечно, доменная классификация живых организмов является лишь соглашением среди исследователей, поэтому классификация эукариот как отдельного домена не является правильной или неправильной сама по себе. Тем не менее такая классификация способна ввести в заблуждение, особенно в сопровождении тройственной схемы древа жизни, поскольку объединение двух организмов и их изначально отдельных геномов, которое, по всей видимости, дало начало эукариотам, в этой схеме не отражено. Схема же, включающая такое объединение в явном виде, с математической точки зрения деревом не является (см. рис. 13-3).

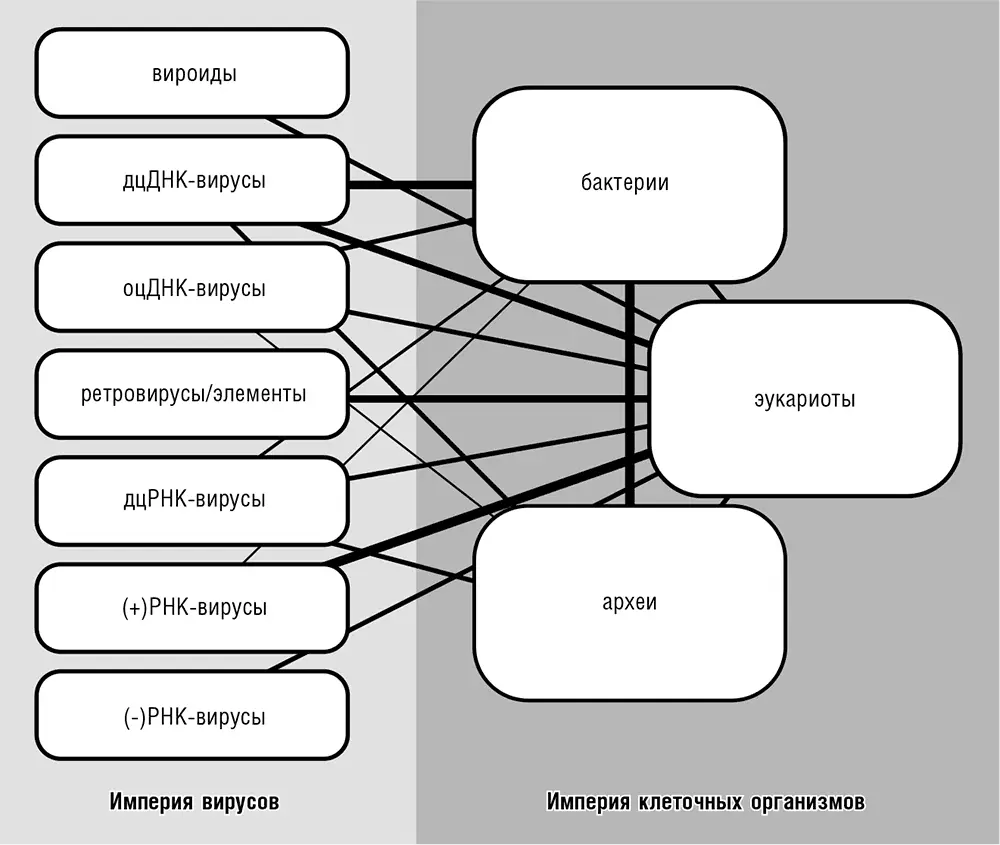

Рис. 13-3. Империи и домены жизни. Соединительные линии показывают потоки генетической информации между доменами, включая как вирусные инфекции, так и все пути горизонтального переноса генов.

Возможно, даже более фундаментальным отходом от трехдоменной схемы стало открытие мира вирусов с его неожиданным и ошеломляющим простором и удивительной эволюционной связностью [143]. Как обсуждалось в главе 10, вирусоподобные паразиты неизбежно возникают в любой репликаторной системе, таким образом, не будет преувеличением утверждение, что жизнь невозможна без присутствия вирусов . Более того, кажется почти неизбежным, что доклеточная эволюция жизни прошла через вирусоподобную стадию развития. Также важно заметить, что главные группы вирусов раличаются между собой не меньше (а возможно, и больше), чем три (или два) домена клеточных форм жизни. Эти различия обусловлены тем, что разные группы вирусов используют различные циклы репликации/экспрессии, в отличие от клеточных организмов, которые в этом отношении устроены идентично (подробности см. в гл. 10).

Любая классификация по сути всего лишь соглашение, в то время как эволюционные сценарии стремятся реконструировать, по возможности, историю, которая на самом деле произошла. Очевидно, наилучшей классификацией живых организмов будет та, что наиболее точно отражает лучший из существующих эволюционных сценариев. С этой точки зрения наибольший смысл имеет разделение всех известных форм жизни на две «империи» [144]: вирусов и клеточных форм (Koonin, 2010d). Эти две империи сильно отличаются друг от друга, но постоянно обмениваются генами (см. рис. 13-3). Можно говорить о трех или только о двух доменах клеточной жизни, но архео-бактериальное объединение должно быть необходимой частью классификационной схемы. Несмотря на то что нашей целью не является высказывать какие-либо формальные предложения относительно новых «вирусных доменов», отдельные большие группы вирусов, характеризующиеся общими наборами консервативных генов, несомненно, сравнимы по своему статусу с доменами клеточной жизни.

Парадокс биологической сложности, обманчивость прогресса и значение неадаптивных храповиков

Клетки и организмы как устройства для самовоспроизведения генов

По наблюдениям автора этой книги, многие исследователи и просто образованные читатели с пренебрежением относятся к концепции эгоистичного гена Ричарда Докинза (Dawkins, 2006) – во всяком случае, в ее крайних формах – возможно, потому, что она противоречит здравому смыслу и «унижает наше достоинство». Тем не менее, если мы принимаем тезис о том, что репликация генетического материала – основное свойство живых систем (см. гл. 2), у нас нет логического выхода, кроме как принять и концепцию эгоистичного гена. В частности, Докинз весьма решительно называет организмы транспортными средствами для репликации и эволюции генов, и я думаю, что эта простая идея описывает ключевой аспект биологической эволюции. Конечно, это не подразумевает никакого метафизического или телеологического контекста, например будто клетки и организмы существуют «с целью» репликации генов. «Целеориентированный» подход вообще неконструктивен (см. прил. I). Таким образом, предположение, будто фенотип существует с целью репликации, столь же бессмысленно, как и противоположное ему. Тем не менее между геномом и фенотипом существует фундаментальная, логически неизбежная асимметрия: все фенотипические признаки организмов, как и сами клетки и организмы, рассматриваемые как сложные физические системы, возникают и эволюционируют лишь ввиду того, что они способствуют процессу самовоспроизведения генома – либо увеличивая эффективность процесса, либо, по крайней мере, не уменьшая ее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: