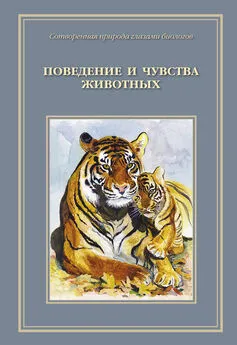

Татьяна Жданова - Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных

- Название:Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Символик»0e09ac11-b038-11e3-b4ee-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-905821-22-6, 978-5-906549-03-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Жданова - Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных краткое содержание

Книга с большим количествам ярких и убедительных фактов об одном из источников Богопознания – мире живого. Эти факты, собранные по крупицам с помощью биологов всего мира, демонстрируют совершенство сотворенной природы как результат Божественного Промысла.

Книга адресована широкому кругу взрослых читателей, в том числе, студентам и преподавателям.

Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У некоторых других видов бабочек самцы для этих целей накапливают яд иначе, заимствуя его у растений, которые так спасаются от насекомых-фитофагов. Эти бабочки не приносят вреда растениям, и яд для фитофагов им не опасен. Но, скопившись в нужном количестве в организме самца, он послужит во благо его потомству. Самки благодаря целесообразному репродуктивному инстинкту и тут предпочтут наиболее «ароматных», а значит, более ядовитых и полезных для потомства самцов и проигнорируют плохо подготовленных.

Совместная забота родителей о потомстве. Генетической программой совместного родительского поведения объединены усилия самок и самцов, например, пластинчатоусых жуков-навозников. Они вместе скатывают специальную грушу из навоза, обеспечивая жильем и кормом свое будущее потомство. А самец и самка лунного копра после этого живут в пещерке, где содержатся груши с развивающимися малышами. Они верно охраняют свое потомство до вылупле-ния молодых жучков.

Довольно своеобразно и сложно совместное родительское поведение кравчиков, тоже относящихся к семейству пластинчатоусых жуков. Весной самец и самка роют в земле глубокие норки, и в ячейки по их сторонам самка откладывает по одному яичку. Далее ячейки плотно забиваются зелеными частями растений, которые жуки заготавливают с помощью своих челюстей. После этого норки закапываются, и в спрессованной зеленой массе происходит процесс брожения. Образуемый силос служит прекрасной пищей для быстро растущих личинок.

Общение личинок и родителей. Инстинктивное совместное родительское поведение демонстрируют и сахарные жуки, близкие по строению к рогачам. Самцы и самки выкармливают беспомощных личинок пережеванной ими древесиной. Она смачивается слюной и проходит ферментацию при участии особых грибов. Родители ухаживают за личинками, охраняют куколок и появившихся на свет юных жучков, пока те окончательно не окрепнут.

Самое удивительное, что личинки и родители все время переговариваются, издавая определенные чирикающие звуки. Чтобы друг друга «понимать», частота звуковых колебаний, издаваемых личинками и жуками одного вида, почти одинакова, несмотря на резкие различия в строении звукового аппарата.

Разведение грибниц для питания личинок. Некоторые жуки, например короеды-древесинники, успешно развиваются в толще древесины. А чем же питаются их личинки?

Оказывается, многие насекомые-родители, чтобы обеспечить свое потомство пищей, используют симбиотические грибы определенных видов. Самки, а иногда и самцы, выгрызая в древесине галерею для личинок, дают начало грибнице. «Грибные сады» покрывают стенки ходов и служат питанием для молоди. Удивительно, что тело родителей для перенесения спор грибов на новое место оснащено специальными карманами-выемками.

Когда подросшие жуки покидают прежний материнский ход, эти карманы набиты спорами грибов, полезных уже для их потомства. Это один из примеров симбиотических отношений между насекомыми и грибами с тесно переплетенными жизненными циклами. Жуки расселяют эти грибы в своих ходах и временных жилищах, создавая наиболее благоприятные условия для их развития. А взамен часть грибов идет в пищу личинкам.

Подобные взаимовыгодные союзы для нормальной жизнедеятельности организмов встречаются в мире живого довольно часто. Целенаправленные действия и заранее подготовленные возможности организма представителей этих симбиотических видов осуществляются благодаря взаимоувязанное™ их генетических программ.

Все это лишь отдельные примеры из множества феноменов репродуктивного поведения, которыми изобилует мир насекомых.

Социальное поведение

Насекомые в основном индивидуалисты, но для определенных их видов свойственно врожденное социальное (внутривидовое и межвидовое) поведение. Оно характеризуется такими проявлениями, как территориальность, иерархичность сообщества, массовые миграции и др.

Защита территории. Охраняемый участок местности называют территорией особи или группы особей, а освоенный животными более обширный участок – участком обитания.

В основе такой территориальности лежит конкуренция за обладание пространством со всеми его ресурсами – убежищами, пищей, а также особями противоположного пола. Она характерна для многих насекомых, в том числе сверчков, стрекоз, бабочек, общественных насекомых.

Территорию чаще всего устанавливают самцы либо группы особей (например, рабочие муравьи, трутни у пчел). Интересно, что для некоторых бабочек, например бабочки-хвостатки, характерно не только патрулирование территории, но и ее активная защита. Со своих участков самцы отгоняют других бабочек своего вида, а также представителей чужого вида – ос и даже миниатюрных птичек колибри.

Сложным территориальным поведением отличаются и стрекозы-дозорщики. Самцы делят охотничью территорию на определенные участки. И покинуть ее они могут лишь в поисках самки или пищи. Нарушитель границы тотчас выдворяется, причем у этих стрекоз сильную защитную реакцию вызывают самцы только своего вида. Представители других видов воспринимаются менее воинственно.

Стрекозы-дедки также ревностно охраняют свою территорию. Они постоянно облетают несколько точек-ориентиров, чтобы подтвердить границы своего участка и заодно обследовать охотничьи угодья. В случае нарушения границы самец использует устрашающие действия. Он демонстрирует сопернику «фигуры высшего пилотажа», сопровождая это щелканьем челюстей и угрожающим шорохом крыльев.

Улетая иногда за километры от водоема на луга и лесные поляны за добычей, стрекозы благодаря своей прекрасной памяти и способности к ориентации изо дня в день возвращаются только на свой маленький родной участок.

Даже личинки, например равнокрылой стрекозы, проявляют территориальное поведение. В эксперименте они расселялись в различных частях аквариума, держась своих участков при перемещениях и охраняя их.

Угрозы и драки. Многие территориальные животные во время пограничных споров не только демонстрируют друг другу угрожающие позы, но и отчаянно дерутся. Среди насекомых особенно отличаются богомолы. Обычно они затевают между собой драки, отстаивая свое право на определенные охотничьи угодья. Но прежде богомолы стараются устрашить соперника: расставляют крылья и шуршат ими, ставят на изготовку ловчие ноги, шипят и щелкают ими. Если один из соперников испугается грозного вида и звуков другого, он спешно покидает опасное место. А если нет, то начинается настоящий бой. А поскольку богомолы весьма драчливые существа, они способны драться и с другими животными – например, ящерицами и даже воробьями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: