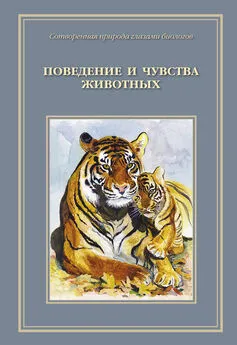

Татьяна Жданова - Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных

- Название:Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Символик»0e09ac11-b038-11e3-b4ee-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-905821-22-6, 978-5-906549-03-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Жданова - Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных краткое содержание

Книга с большим количествам ярких и убедительных фактов об одном из источников Богопознания – мире живого. Эти факты, собранные по крупицам с помощью биологов всего мира, демонстрируют совершенство сотворенной природы как результат Божественного Промысла.

Книга адресована широкому кругу взрослых читателей, в том числе, студентам и преподавателям.

Сотворенная природа глазами биологов. Поведение и чувство животных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А в какой степени можно сравнивать сигнальную деятельность, например, пчел и муравьев с языковым поведением?

По мнению ученых, существуют несколько ключевых свойств языка. Языку танцев у пчел приписывается максимальное число свойств. В то же время в отношении муравьев долгое время считали, что их информационная система полностью инстинктивна и генетически обусловленное сигнальное поведение постоянно для всех особей данного вида. Но исследования показали, что у муравьев, как и у других общественных насекомых, имеются два типа коммуникативных систем – инстинктивные и лабильные. Инстинктивные системы обеспечивают выполнение согласно наследственной программе таких важных для жизни семьи функций, как защита гнезда, обмен пищей, организация групповой фуражировки. А лабильные коммуникативные системы основаны на врожденной способности насекомых к обучению и установлению логических связей.

Именно благодаря обеим системам общественные насекомые обладают удивительно сложной индивидуальной коммуникацией с использованием «языка».

Сложность социального поведения общественных насекомых. Общественные насекомые способны создавать наиболее сложную форму организации – индивидуализированные сообщества.

В таком сообществе, во-первых, существует четкое разделение репродуктивных функций. При этом одни особи являются плодовитыми и участвуют в размножении, другие, которых большинство, – рабочими, которые бесплодны и выкармливают потомство плодовитых особей.

Во-вторых, между членами сообщества наблюдается кооперация -совместное добывание пищи, выкармливание потомства, строительство, защита гнезда, что сопровождается внутривидовой коммуникацией.

В-третьих, особи не менее двух последовательных поколений (материнского и дочернего) живут вместе. Так организованы сообщества термитов, а также перепончатокрылых – муравьев, ос, пчел. Подобная социальность обнаружена еще у ряда японских тлей, у одного вида австралийских жуков и у представителей позвоночных – голых землекопов (родственников морских свинок и дикобразов). Они тоже делят между собой все групповые заботы и обязанности.

Члены одного сообщества узнают своих собратьев, и ключевую роль в основном здесь играет специфический запах особей. Однако муравьи многих видов наделены способностью не просто опознавать членов своей семьи по признаку «свой – чужой», а непосредственно знать друг друга, составлять небольшие группы и совместно действовать на своем кормовом участке.

Особенности поведения медоносных пчел

На сегодня уже накоплены обширные сведения о поведении общественных насекомых, основанные на наблюдениях в естественных и в лабораторных условиях. Особое внимание привлекают к себе пчелы. В настоящее время их поведение изучают с использованием ульев с прозрачными стенками. Для наблюдения за контактами особей на них ставятся индивидуальные и групповые метки в виде разноцветных точек, наносимых на разные части тела, которые позволяют знать насекомых «в лицо».

Деятельность всех пчел в улье целиком направлена на то, чтобы обеспечить благосостояние семьи. Искусственно изолированная от семьи пчела оказывается нежизнеспособной и вскоре погибает.

Внешняя и внутренняя деятельность. Сообщество медоносных пчел строится на строгом разделений труда. Одни из особей добывают и приносят в улей пищу, другие – забирают ее и складывают в соты, третьи – чистят ячейки, четвертые – крыльями как вентилятором проветривают улей, пятые – несут караульную службу, дежуря у входа и не пропуская врагов.

В семье пчел существуют разведчики для поиска пропитания, няни для ухода за малышами, пчелы-уборщики, могильщики, которые уносят из улья мертвых собратьев. Пчелы-солдаты организованы в специальные подразделения, которые несут службу по защите улья от похитителей меда. Они смело набрасываются на врага – будь то медведь или человек.

Деятельность пчел четко распределяется на внешнюю и внутреннюю. Причем старшие особи занимаются внешними делами семьи, а младшие обычно выполняют внутренние работы. Возраст пчел можно различить по окраске – молодые пчелы покрыты тонким беловатым пушком.

Такое распределение обязанностей связано с тем, что молодежь физически слабее и менее опытна, а домашняя работа не требует особого напряжения и навыков. Более опасной, сложной и тяжелой внешней работой загружены те пчелы, которые сильнее и опытнее. Однако некоторая их часть остается в улье для руководства и обучения молодых, и трудно понять, каким образом осуществляется такое распределение обязанностей среди старших пчел.

Процессы перестройки организма и поведения. Каждая рабочая пчела своевременно обеспечивается всем необходимым для выполнения перечисленных выше функций. В ее организме точно в определенное время и в заданной последовательности включаются процессы перестройки. Эти процессы у каждой особи дополняются поведенческими механизмами, определенными для каждого этапа. Именно благодаря череде таких перестроек организма вышедшие из яичек молодые пчелы проходят путь от чистки сот до самой сложной работы – сбора нектара и пыльцы.

В самом начале трудовой жизни рабочая пчела, подчиняясь «указаниям» наследственной программы, приступает к чистке старых ячеек. Она вылизывает и выглаживает их до блеска, «со знанием дела», хотя ее этому никто не обучал.

После развития у пчелы желез, выделяющих «молочко», включаются инстинктивные действия по уходу за маткой и потомством. Пчела начинает кормить молочком царицу, молодых личинок и личинок маток.

Потом пчела переходит на работу по кормлению пергой взрослых личинок. Далее она направляется на приемку корма. Здесь происходит разделение работников – одни участвуют в приеме пищи у прилетающих пчел-сборщиц, а другие переносят ее в ячейки для хранения. И все это делается без всякой сутолоки – каждый член семьи четко знает свои обязанности.

Через неделю врожденные поведенческие механизмы заставят приемщицу «сменить профессию» и заняться уборкой мусора.

А когда перемены в организме рабочей пчелы приводят в действие восковые железы, а это происходит с 12-го по 18-й день, она начинает вместе с другими особями заделывать ячейки и строить соты.

После того как у рабочих пчел сформируются ядовитые железы, они становятся сторожами у летка.

К трехнедельному возрасту организм рабочей пчелы полностью готов для роли сборщицы пищи. К этому времени пчела достаточно «мужает» и начинает хорошо летать. Перед этим молодые пчелы старательно тренируются, они изредка вылетают из улья, держась в воздухе на небольшой высоте и обязательно повернув голову к улью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: