Борис Медников - Дарвинизм в XX веке

- Название:Дарвинизм в XX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Дарвинизм в XX веке краткое содержание

Учение Дарвина стоит на трех «китах» — трех основных факторах эволюции: наследственности, изменчивости и отборе. Выдержали ли эти «киты» натиск новых фактов, добытых науками нашего века — генетикой, молекулярной биологией, теорией информации? Кто прав — Дарвин или учитель Александра Македонского Аристотель? Есть ли прогресс в природе? Когда возник естественный отбор — вместе с жизнью или до нее?.. Обо всем этом и расскажет автор в данной книге, посвященной развитию учения об эволюции в XX столетии, борьбе материализма и идеализма в эволюционной теории.

Дарвинизм в XX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. Новые аллели генов не должны возникать и внутри такой популяции. В ней не должно возникать новых мутаций! Ясно, что такое условие, пожалуй, чересчур жестковато. Все же, если мы исследуем распространение в популяции лишь одного гена в двух аллельных формах, принять его можно. Ведь частота повторного возникновения одной и той же мутации чрезвычайно низка; при ограниченной численности популяции можно принять, что каждая аллельная форма гена возникает только один раз. Разумеется, это допущение годится лишь для короткого ряда поколений (вероятность смерти человека от удара молнии ничтожна, но проживи он несколько тысяч лет — и эта смерть постигнет его со 100-процентной вероятностью).

5. Пятое ограничение кажется весьма существенным. Именно для того, чтобы распределение генов в популяции соответствовало уравнению Харди — Вейнберга, естественный отбор по признакам, определяемым доминантным и рецессивным аллелем, должен отсутствовать. Мутации должны быть нейтральными, иными словами, гомозиготы АА и аа и гетерозиготы Аа должны иметь одинаковую жизнеспособность и плодовитость, одинаковую вероятность оставить потомство.

О возможности существования нейтральных мутаций и их роли в эволюции мы успеем поговорить в другом месте. Пока же нам остается признать, что идеальная популяция Харди — Вейнберга вряд ли когда-либо существовала. В нашем мире нет идеала — все популяции конечны, большая часть их недостаточно хорошо изолирована от соседних и в то же время каждая из них недостаточно однородна внутри себя, все гены мутируют, и многие мутации имеют селективное значение.

Однако применение формулы Харди — Вейнберга к реальным популяциям вполне допустимо (разумеется, с учетом возможных отклонений за счет ограниченности популяции, частичной изоляции внутри нее, заноса новых генов, возникновения новых мутаций и действия отбора). Здесь возникает полная аналогия с физическими моделями вроде идеальной жидкости, успешно «работающими» в границе своих возможностей. Пользуясь этой формулой, можно рассчитать, например, как будет убывать в популяции частота встречаемости летального рецессивного гена, вызывающего 100-процентную смертность гомозигот аа. Оказывается, что даже при столь жестком отборе смертоносный рецессивный ген сохраняется сотни поколений; выщепляясь постепенно из гетерозигот. Иное дело — доминантные летальные мутации. Они из популяции исчезают, естественно, на протяжении одного поколения — ведь они не могут скрыться в гетерозиготе! Исключения из этого правила редки. Такова, например, наследуемая доминантно хорея Гентингтона — тяжелейшее заболевание нервной системы человека, которое может тянуться многие годы, заканчивается мучительной смертью, но проявляется лишь в зрелом возрасте (30–45 лет), уже после того, как носитель этого гена передал его своим детям. Такие случаи, быть может, встречаются чаще, чем это кажется. Есть оригинальная гипотеза, объясняющая старение наличием в геноме отвечающих за это доминантных генов. Мы стареем и умираем, чтобы освободить место для подрастающих поколений, ибо без смены поколений не было бы и эволюции.

Обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. Поэтому вернемся к синтезу менделевской генетики и классического дарвинизма. Четвериков в 1926 году показал, что именно те ограничения, которые отличают харди-вейнберговскую популяцию от реальной, и делают возможным процесс эволюции. Рассмотрим же факторы эволюции по Четверикову.

Из предыдущих глав вы уже знаете, что гены не абсолютно стабильны. Меняется по целому ряду причин структура отдельных генов, их местоположение в хромосомах, и сам хромосомный набор претерпевает всевозможные изменения — вплоть до многократного умножения. Судьба этих изменений оказывается различной.

Многие из них приводят к появлению нежизнеспособных форм, погибающих на той или иной стадии развития. Другие как бы воздвигают вокруг носителей таких мутаций «китайскую стену» нескрещиваемости. В большинстве случаев подобные отщепенцы сходят с жизненной арены, оставляя бесплодное потомство. Наконец, есть и такие, которые включаются в генный фонд и передаются из поколения в поколение. Они претерпевают при каждом мейозе все перипетии генетической рекомбинации — и в конечном счете рано или поздно, оказываясь в гомозиготном состоянии, проявляются в фенотипе. Вид на протяжении своей истории непрерывно обогащается мутантными аллелями. По образному выражению Четверикова, вид, как губка, всасывает мутации (он, правда, предпочитал другой термин — геновариации, в практике не прижившийся).

Чем же, однако, объяснить тот факт, что виды на протяжении многих поколений остаются стабильными, сохраняют, как говорят, «дикий тип»? Напомним, что большинство мутаций рецессивно. Каждая мутация — явление достаточно редкое; лишь после того, как она размножится в последующих поколениях потомков, вероятность встречи двух одинаковых генов в зиготе возрастет. Селекционер может ускорить этот процесс: практически все породы домашних животных и сорта культурных растений гомозиготны по разным рецессивным генам. Скрестив два разных сорта их, мы нередко получаем в потомстве возврат к прежнему «дикому типу». Это знал и Дарвин, скрещивавший голубей разных пород и получавший в потомстве «сизарей». Механизм здесь тот же, что и в случае супрессорных мутаций, о которых мы уже упоминали, — дефект одного генома исправляется другим.

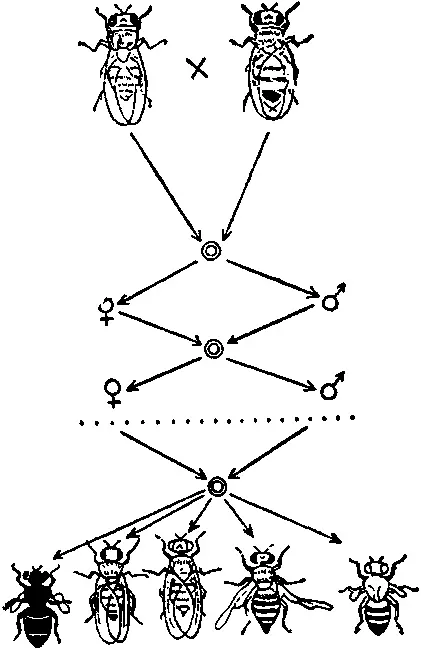

Схема опыта С. С. Четверикова. В потомстве одной дрозофилы после ряда поколений близкородственного разведения выщепляются рецессивные мутантные гомозиготы, до того в скрытой виде находящиеся в однообразном, «диком типе».

При внешнем фенотипическом однообразии геномы видов настолько обогащены скрытым разнообразием, что, остановись мутационный процесс, стань гены абсолютно стабильными, эволюция все равно не прекратится. Реализовать в фенотипах уже накопленное генетическое разнообразие в сколько-нибудь обозримые сроки невозможно.

Из построений Четверикова вытекает важное следствие. Наибольшее значение для эволюции имеют лишь те изменения генетического материала, которые, находясь в рецессиве, не проявляются в фенотипе. Не подвергаясь действию отбора, они могут накопиться в популяциях в достаточном количестве. Из этого правила есть, разумеется, исключения. Бактерии и сине-зеленые водоросли, то есть организмы с неоформленным ядром, не имеющие фазы мейоза, гаплоидны. Они имеют только один набор генов, поэтому каждая мутация немедленно проявляется в фенотипе, у них нет запасов генетической изменчивости. Образно выражаясь, они не помнят прошлого и не готовятся к будущему, живя сегодняшним днем. Бурный темп их размножения позволяет им выстоять в жизненной борьбе. Однако они, приспособляясь, не эволюционируют, оставаясь и в наши дни практически теми же, как и в то время, когда были единственными обитателями нашей планеты. Недаром и бактерии, и даже вирусы выработали свои, оригинальные механизмы генетической рекомбинации, которым, однако, далеко до мейоза и полового процесса высших организмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: