Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Название:Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НиТ. Раритетные издания

- Год:2010

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-458-23009-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] краткое содержание

Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

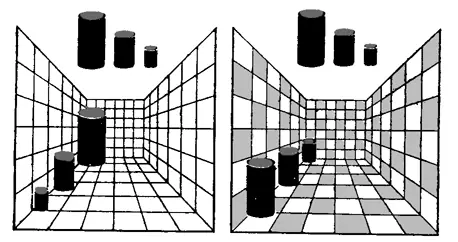

В мозгу есть четкий, проверенный сотнями тысяч бессознательных экспериментов постулат: коль скоро два предмета закрывают своими контурами примерно одинаковое количество элементов одной и той же текстуры, значит, предметы в общем равны. А что видит глаз на специально сочиненной картинке? Во-первых, одинаково нарисованные (метрически равные) цилиндры закрывают по-разному элементы постоянной текстуры: иными словами, находятся на различных расстояниях от наблюдателя. Во-вторых, цилиндры эти закрывают собой неодинаковое количество элементов той же текстуры фона: следовательно, тот, который дальше, – крупнее по размеру.

Рис. 20.Прямые линии показывают «стандартную», привычную глазу перспективу, темные квадратики – это текстурный фон. В итоге одни и те же предметы становятся то больше, то меньше: глаз «ошибается», - вернее, воспринимает всё так, как надо!

Выходит, глаз, строя по текстурам образ мира и поддаваясь на провокацию «обмана зрения», попросту стремится отразить мир предельно верно, основываясь на прошлом опыте человека, на сформированной этим опытом внутренней, перцептивной (от латинского «перцепцио» – восприятие) модели внешнего пространства.

Впервые о том, что такое пространство возможно, высказался в 1935 г. выдающийся советский физиолог Николай Александрович Бернштейн. Он утверждал, основываясь на своем многолетием опыте изучения ходьбы, бега и рабочих движений человека, что в мозгу нашем имеется образ воспринимаемого зрением мира, такого, как он видится в натуре. Он назвал этот образ «зрительным полем». (Заметьте: это отнюдь не офтальмологическое поле зрения, не «окно», определяемое оптическим свойством глаз.)

В перцептивной зрительной модели пространства в зрительном поле есть верх и низ, правое и левое, далекое и близкое. А чувствительные элементы, имеющиеся во всех мышцах, суставах и сухожилиях – проприорецепторы, – сообщают мозгу о положении тела и конечностей. Благодаря этому формируется еще один образ: «моторное поле». В его рамках действуют руки и ноги, именно в нем мозг занимает центральное положение, чтобы верно управлять движениями тела относительно покоящегося начала координат.

Бернштейн специально оговаривал, что «не следует надеяться увидеть в головном мозгу что-либо вроде фотографического снимка, хотя бы и очень искаженного». Мозг отражает мир, потому что он мозг, а в каком виде он это делает... Николай Александрович предлагал повременить с попытками немедля вывести законы такого отражения, для них еще слишком мало экспериментальных данных.

Он принял за рабочую гипотезу тезис: отражаются в мозгу не истинные расстояния между предметами и их деталями, а только относительные взаимные расположения.

На реальность существования такого отражения указывают множество фактов, из которых самый простой и понятный – то, что мы одинаково легко представляем себе и атом, и Галактику (то есть вещи совсем непохожие!) в виде вполне обозримых пространственных структур. Зрительных моделей, не очень больших и, что самое главное, удобных для работы с ними, для размышлений.

Перцептивная модель мира формируется в процессе развития человека, среди воздействий играет решающую роль воспитание, то есть освоение культуры (в том числе традиций) сообщества, в котором живет ребенок. В частности, у народов, принявших европейскую систему школьного образования, стороны света оказываются соотнесенными с географической картой: север вверху, юг внизу...

А вот у некоторых африканских племен принято вести отсчет, ориентируясь на восходящее солнце: север у них слева, юг справа. Китайцы же видят мир не «справа» и «слева», а по географическим названиям сторон горизонта, самая обычная речь пестрит выражениями вроде «она живет в южном флигеле», «мы стояли на юго-восточном берегу ручья», «садитесь вон в то западное кресло», «подвинь воду на столе южнее»...

«Топос» по-гречески значит «место». Топология – раздел геометрии, который исследует формы фигур, их взаимное расположение, и совершенно оставляет в стороне длины, углы, площади или строгость контуров. И поскольку мозг отражает мир топологически, писал Бернштейн (уже после выдвижения им гипотезы о перцептивной модели мира в сознании человека), все буквы «А», как бы ни были они нарисованы, представят для нас одну и ту же букву, а все буквы «В» будут другими, ибо по-другому выглядит их топология.

Мысль, что мозг строит картину пространственных взаимоотношений между предметами, а вовсе не занимается абсолютными измерениями их размеров, – это ключ к пониманию разного рода иллюзий, возникающих естественным путем или на специально нарисованных картинках. Взаимоотношение «предмет – фон» показывают мозгу относительные свойства (ближе – дальше, больше – меньше), которые он умеет оценивать с очень высокой точностью. Да к тому же относительные измерения гораздо устойчивее к влиянию помех, всегда присутствующих в каналах передачи информации. Пусть приемники и передатчики получаются при этом сложнее, система в целом действует точнее и надежнее.

Но вот если текстур нет, если перед глазами что-то аморфно-гладкое, мозг лишается одного из важнейших признаков, по которому ориентируется в ситуации.

Еще в 30-е гг. XX в. немецкий психолог Вальтер Метцгер выяснил, что, когда человек стоит перед белой, гладко окрашенной и равномерно освещенной стеной, он в зависимости от яркости света ощущает ее то как клубящийся туман, то как сферу, в центре которой он находится. И лишь когда яркость ламп возрастает, так что проясняются подробности окраски, он говорит: «Это плоская вертикальная стена».

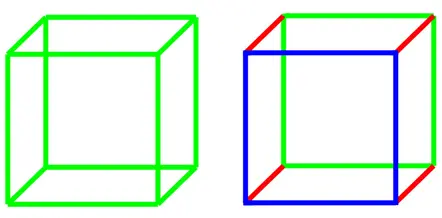

Рис. 21.«Волшебный куб Неккера» – он то и дело выворачивается наизнанку, и остановить эти превращения невозможно! А всё дело в том, что на его гранях нет текстур, говорящих, ближе или дальше от глаза данная поверхность

А еще раньше, за 100 лет до опытов Метцгера, шведский натуралист Неккер нарисовал куб, который обладает свойством выворачиваться наизнанку: одна и та же плоскость кажется то фронтальной, то тыльной. Почему? Мы уже знаем ответ. У куба Неккера нет текстур на гранях – нет поэтому и у мозга причины предпочесть одно «бессознательное умозаключение» по поводу дальности другому. Вот он и демонстрирует попеременно и тот, и другой результат. И даже окраска граней тут плохо помогает: хотя перекрытие одного цвета другим вроде бы и дает зрению нужную информацию, куб выворачивается...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/images/nocover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)