Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Название:Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НиТ. Раритетные издания

- Год:2010

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-458-23009-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] краткое содержание

Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глядеть – значит мыслить, мыслить – значит непременно особым образом глядеть.

Шахматист рассматривает каждый фрагмент позиции примерно четверть секунды. Такую же величину фиксации взора во время чтения (прозы или стихов – все равно) отмечают Ярбус и многие другие исследователи, так что доска для гроссмейстеров действительно предстает раскрытой книгой...

Четверть секунды – это время, нужное кратковременной памяти, чтобы сравнить свое содержимое с запасами долговременной. А если этого времени не хватает, потому что текст эмоционально насыщен, и у читателя возникают ответные мысли и ассоциации, взгляд задерживается дольше, но опять-таки на время, кратное четверти секунды. Мы скоро увидим, что за этой цифирью кроется интереснейшая нейрофизиология.

Объем информации, передаваемой за это ничтожное время по зрительному каналу, резко меняется с возрастом. Шестилетний ребенок способен понять за минуту не более 75 слов, двадцатилетний студент проглатывает 340. Почему?

Потому, что малыш для чтения сотни слов останавливает свой взгляд двести сорок раз и пятьдесят пять раз возвращается к прочитанному. Студент же останавливается и возвращается значительно реже.

По мнению многих исследователей, жизненный опыт дает возможность отсеивать второстепенные по значимости признаки, объединять несколько простых признаков в один сложный, комплексный знак. Иными словами, изменяется алфавит, в котором ведется опознавание, – перечень знаков, среди которых требуется обозначить искомый. И потому, хотя время остановки взора, в общем, неизменно у дошкольника и студента, скорость переработки сведений в высших отделах мозга резко возрастает.

Мозг взрослого работает быстрее, чем мозг ребенка, не только вследствие общего развития человека, не только потому, что память взрослого богаче знаниями, но и потому, что внутренняя структура мозга совершенствуется, что способы представления информации, воспринимаемой органами чувств, становятся экономичнее.

Почему так стабилен узор, который чертит свет от зеркальца? После опытов Ярбуса американские физиологи Д. Нотон и Л. Старк стали фиксировать не только общую картину пути, но и последовательность переходов взора от одной точки фиксации к другой. Путь обхода (он связан с контуром, но вовсе не повторяет его!) оказался, как и узоры, совершенно индивидуальным для каждого испытуемого и очень устойчивым.

Экспериментаторы сделали вывод, что при первом знакомстве с предметом человек как бы ощупывает его взглядом, прокладывая путь обхода: в зрительной памяти застревают признаки, характеризующие вещь, а в моторной памяти – сигналы от глазодвигательных мышц. Образуется «кольцо признаков», в котором зрительная и двигательная информации перемежаются. При новом знакомстве «кольцо» помогает опознать изображение.

По мнению других ученых, слова языка, обозначающие детали контура, подчеркивают важность этих фрагментов для опознания контура в целом. Слова «прямолинейность», «вогнутость», «излом», «пересечение» и им подобные характеризуют информативные с точки зрения отличий одного контура от другого) участки. Для более точных и тонких указаний специалисты прибегают к особым терминам. В профессиональном языке архитекторов вы найдете «полувал», «плинт», «соффит», «эхилин» и много других подобных слов, у авиаторов встретитесь с «плосковыпуклым», «S-образным», «ромбическим», «клиновидным» и прочими профилями крыльев, моряки оперируют понятиями «бульбообразного», «ложкообразного», «клиперского» носа судна.

Какие же формальные признаки характерны для точек фиксации взгляда? Что именно принимает зрительный аппарат за информационно важную особенность? Оказывается, участки контура с очень сильным искривлением – то есть «информативные фрагменты».

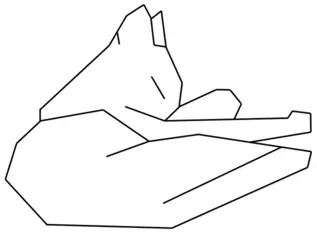

Рис. 32.Кошка, которую нарисовал американский исследователь М. Эттнив: наверное, самая знаменитая в мире ученых...

Американский исследователь М. Эттнив предложил испытуемым отметить на рисунке, изображающем лежащую кошку, точки, которые наиболее важны для опознания смысла фигуры. Эти точки оказались, как и можно было ожидать, точками максимальной кривизны данного участка контура. Ученый соединил примерно сорок таких пунктов прямыми линиями – рисунок практически не пострадал, четкость опознания осталась прежней.

Именно эту особенность работы зрительного аппарата бессознательно использовали кубисты, «гранившие» изображаемые предметы. На нее опираются многие приемы стилизации, свойственные народному творчеству, – при вышивке крестом, в ковроткачестве. Резкие изломы не мешают узнавать изображенные мастером плавные в жизни контуры фигур людей и животных.

А как обстоит дело с теми фрагментами, на которых взор не задержался во время рассматривания? Мы их что – не видим? Видим, конечно, но не так отчетливо. Поэтому мозг порой досочиняет их, используя те миллионы картин, которые прошли перед глазами и неосознанно отложились в памяти.

Что это так, свидетельствуют «невозможные фигуры», очень смущающие неподготовленного зрителя. Вот одна из них – треугольник Пенроуза. При беглом взгляде вы не замечаете в нем ничего особенного. Три его угла настраивают на привычную картину: сколоченный из трех брусков объемный треугольник.

Дело, однако, осложняется, едва вы пытаетесь представить его пространственную форму, то есть займетесь реконструкцией трехмерности по плоскому изображению. Мозг отказывается принять реальность этой фигуры. Глаз блуждает по контуру от одной вершины к другой, вертится по кругу все быстрее, быстрее и ни на йоту не приближается к решению загадки. Треугольник остается странным, ирреальным. В чем причина?

Еще триста пятьдесят лет назад Декарт так описывал схему восприятия сложного образа: «Если я нашел путем независимых мыслительных операций отношения между А и В , между В и С , между С и D , наконец, между D и Е , то это еще не позволяет мне понять отношения между А и Е . Истины, усвоенные ранее, не дадут мне точного знания об этом, если я не смогу одновременно припомнить все истины. Чтобы помочь делу, я буду просматривать эти истины время от времени, стимулируя свое воображение таким образом, что, осознав <...> один факт, оно тут же перейдет к следующему. Я буду поступать так, пока не научусь переходить от первого звена к последнему настолько быстро, что ни одна из стадий этого процесса не будет «спрятана» в моей памяти, и я смогу созерцать своим мысленным взором всю картину сразу». Как мы знаем, мозг примерно по этой схеме управляет движением глаз. И вот в случае «невозможной фигуры» такой метод познания подводит...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/images/nocover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)