Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Название:Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НиТ. Раритетные издания

- Год:2010

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-458-23009-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] краткое содержание

Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каждое сокращение мышечных волокон, вызывающих саккадическое движение, – это еще и выработанный ими электрический сигнал. Таково свойство всех мышц. Проволочки уловят сигнал, передают на усилитель, и на экране появляется горная вершина. А человек, по чьей милости она появилась, ее не замечает. И убедить его в том, что она существует, нет никакой возможности. «Перестаньте меня разыгрывать!» – сердится он.

Выходит, в момент саккадического движения мы слепы? К чему человеку, да и хотя бы той же кошке, по нескольку раз в секунду слепнуть?

Клетки НКТ дали ответ. Два наружных коленчатых тела – по одному в каждом полушарии – стоят на пути зрительных сигналов от сетчатки к затылочным областям коры больших полушарий. Существовало когда-то мнение, что НКТ – своего рода усилительная станция, наподобие тех, которые взбадривают сигналы в трансокеанских кабелях. Вещь, конечно, вероятная, только почему другие нервные цепи лишены таких станций? Рождается тогда иная гипотеза: НКТ не усиливает, а только регулирует силу сигналов, почему, мол, и работает зрительная система при изменениях освещенности в сто миллионов раз. Но гипотезу выдвинули до того, как стала ясна роль клеток сетчатки, промежуточных между фоторецепторами и ганглиозными клетками, а как только эта роль прояснилась, гипотеза приказала долго жить... И в книге «Переработка информации у человека», которая уже упоминалась, так прямо и написано: таинственна роль упорядоченных структур этой области мозга.

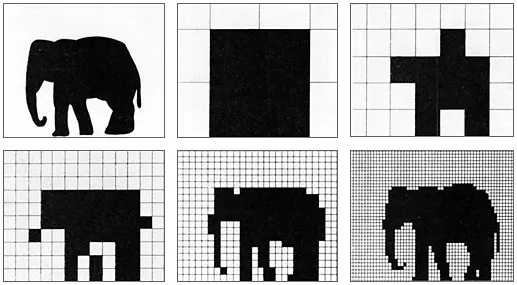

Рис. 39.С помощью полей, выделяющих границы между перепадами яркостей, и «просеивания» картинки сквозь «сита» НКТ мы за время между саккадическими скачками видим то, что видим

Действительно, когда микроэлектрод, с помощью которого отводят сигналы нейронов, опускается сюда, в НКТ, исследователь видит круглые поля с «он»- и «офф»-центром и противоположно действующей периферией. Такие же, как на выходе ганглиозных клеток. Повторение? Нет, природа такими вещами не занимается...

– Опыты были довольно хитрыми, но главное не в методике, а в результате, – сказал мне в Лаборатории доктор биологических наук Никита Филиппович Подвигин. – А он таков: мы доказали, что переданный по зрительному нерву в НКТ «экран» из круглых «он»- и «офф»-полей превращается там в пульсирующий. Идут эти пульсации с частотой саккадических подергиваний глазного яблока.

Вот как это происходит (на картинке изображена условная интерпретация процесса, результат которого – предстающий взору слон). Сразу же после скачка диаметр каждого поля весьма велик. Потом они начинают уменьшаться, и через 0,04 – 0,07 секунды стягиваются в маленькие точки. Площадь поля сокращается иногда в 250 раз. «Булавочные головки» существуют еще несколько сотых долей секунды и вдруг очень быстро возрастают в диаметре, увеличиваются, увеличиваются, пока границы их не станут расплывчатыми, неопределенно большими. И зрение больше ничего не передает в высшие отделы мозга до следующего скачка.

Поля нейронов НКТ, так же как поля ганглиозных клеток сетчатки, способны выделять контуры или во всяком случае границы между светлыми и темными участками изображения. Следовательно, в первый момент после саккады «экран» НКТ способен передать в высшие отделы только очень грубые сведения, пригодные для опознания самых общих очертаний этих границ.

Потом только, по мере стягивания полей, в образе «прорезаются» детали, которые становятся все более мелкими. А когда из картинки извлечен максимум сведений, восприятие прекращается потому, что поля распадаются, расплываются до следующего саккадического движения. В промежутке между скачками, судя по всему, зрительная кора перерабатывает данные, полученные из НКТ. А затем – новый круг анализа.

Цикличность восприятия вполне аналогична цикличности работы любого компьютера. Чтобы принять новую информацию, старая вычищается из кратковременной памяти при очередном скачке, свежие данные не путаются с предыдущими. Во время скачка смотреть не нужно, чтобы изображение не дергалось, вот глаз и слепнет. Честное слово, не перестаешь восхищаться фантастической продуманностью (если только это слово можно отнести к природе) схемы действия зрительного аппарата!

Чрезвычайно важная подробность: степень стягивания полей «экрана» НКТ зависит от освещенности сетчатки, от общего потока света. При тусклой лампочке в коммунальном коридоре зрение принципиально не в состоянии различить мелкие детали обстановки: поля слишком крупны, и пыль на полу вроде бы и не существует. А если ввернуть поярче?

Часовщики и радиомонтажники стараются доставить себе на стол лампу посильнее. Работник дорожной полиции скажет, что хорошо освещенные дороги – это снижение аварийности. Главный инженер подтвердит: да, в хорошо освещенном цеху реже несчастные случаи. Яркий свет способствует росту производительности труда: «пульсирующие поля» стягиваются сильнее, а раз четче зрение, увереннее действует рука.

Благодаря полям НКТ в зрительную кору поступает изображение, как бы просеянное через множество сит: в одном задерживаются только крупные «камни» – большие фрагменты картинки, в следующем помельче и так далее, пока не дойдет до самого мелкого «песка». Что из этого следует? О, весьма многое! Но чтобы это ясно увидеть, займемся ненадолго одной задачей.

Смотрите: на столе сотня фотографий, мужские и женские лица. Нужно их рассортировать. Две минуты, и задача решена. В левой стопке мужчины, в правой женщины. И теперь спросим себя: по какому критерию производилось деление? Какие приметы являются признаком женского лица и какие мужского? Основание для разбивки было, а способны мы дать ему определение? Нет, не сию минуту – завтра, через неделю?..

Искренне советую, не беритесь за это безнадежное дело. На нем споткнулись уже тысячи отменных специалистов по вычислительной технике. Оно и понятно. Потому что дать словесное определение обобщенному образу «мужчина», «женщина», «стул», «стол» и прочим такого же рода невозможно, ибо эти образы – зрительные абстракции. А с абстракциями нужно обходиться корректно. Кушать вишни и сливы мы можем, но не в состоянии есть абстрактный плод . Так что когда в наш век компьютеризации программисты попытались вбить в электронные мозги логические определения зрительных абстракций, фиаско выглядело вполне закономерным.

Несколько лучше обстоит дело со словесными описаниями конкретных человеческих лиц, но пользоваться такими определениями (и составлять их) умеют опять-таки не машины, а только люди. Еще в конце прошлого века французский криминалист Альфонс Бертильон, начальник Бюро судебной идентификации Парижской префектуры, разработал принципы «словесного портрета», к которому охотно прибегают и сегодня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/images/nocover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)