Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Название:Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НиТ. Раритетные издания

- Год:2010

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-458-23009-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] краткое содержание

Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А маленький ребенок шутя овладевает любым языком.

Что значит – овладеть языком?

В любом языке есть словарный запас и грамматика. С помощью слов мы указываем на предметы и явления – это называется номинацией. Грамматика показывает, как следует сочетать слова между собой, чтобы из них получились понятные другим предложения.

Лингвисты полагают – первым эту идею выдвинул американец Ноэм Хомский, – что у человека есть нечто такое, что именуется языковой способностью . Это «нечто» (и только оно!) дает возможность говорить понятно и, главное, правильно с грамматической точки зрения.

Психологи же утверждают, что человеку свойственна языковая активность – способность произносить слова и фразы на своем языке. Но психологи не требуют, чтобы речь была грамматически правильна. Достаточно, чтобы была понятной.

И тут начинаются очень серьезные трудности. Языковая способность «по Хомскому» непременно связана с глубинной грамматикой , порождающей фразы. Глубинной потому, что она спрятана где-то в подсознании. Эта грамматика, согласно лингвистам, состоит из набора правил (лингвисты называют их операциями), по которым можно построить любое предложение на данном языке. Только вот вопрос: представляет ли себе говорящий эти правила? По-видимому, нет. Правила вскрывает ученый, специально изучающий такую подсознательную грамматическую работу. Но тогда у говорящего обязаны быть хотя бы интуитивные, неясные представления об этой грамматике? Да, они есть, отвечают лингвисты.

Что ж, психологи берутся за эксперименты, разрабатывают модели языковой активности и пытаются привести их в соответствие с интуитивными лингвистическими представлениями о грамматике. Но как ни изощряются психологи, им никак не удается вскрыть реальные правила, которыми пользуется человек, чтобы говорить, – правила в психологическом смысле, то есть связанные с какими-то сторонами мозговой деятельности...

Овладеть языком – значит «овладеть правилами». Овладеть правилами – значит «овладеть языком». Просто и понятно. Но дают ли эти тавтологии ключ к пониманию механизмов порождения и особенно восприятия речи?

Гипотеза порождения языка с помощью языковой способности и глубинной грамматики подвергается все более активным атакам. Доктор филологических наук А.А. Леонтьев пишет: «...Большая часть описаний отдельных языков по методу Хомского и его школы свелась к простому переписыванию ранее полученных данных о том или ином языке на новый лад. Оказалось, что для того чтобы опубликовать статью с описанием, допустим, фонологии какого-то языка, «по Хомскому», совершенно не обязательно [...] владеть этим языком». Что же касается способности глубинной грамматики порождать тексты, то «... эта возможность осталась чисто теоретической. Даже попытки приложить модель Хомского к обучению иностранным языкам в целом провалились, не говоря уже об использовании ее для автоматического синтеза и анализа речи или машинного перевода».

Американские лингвисты Р. Кэмпбел и Р. Уэлс указывают, что суть дела не в грамматической строгости, а в умении строить словесные конструкции соответственно контексту, соответственно обстоятельствам.

Вот две фразы: «Крестьянка продала корову, так как она нуждалась в деньгах» и «Крестьянка продала корову, так как она не давала больше молока». Каждый без труда разберется, когда «она» – крестьянка, а когда – корова. На каком же основании? Просто мы много что знаем. Мы знаем, что деньги нужны человеку, а не корове, что коров содержат ради молока, что... Короче: овладеть языком – значит не просто затвердить сумму правил и набор слов. Нужно гораздо больше. Философ говорит: свободное обращение с языком означает, что мы имеем широкие знания об окружающем мире.

В книге Хьюберта Дрейфуса «Чего не могут вычислительные машины» есть глубокое утверждение: каким бы ни был по сложности компьютер, хоть сегодня, хоть через сто лет, человек будет отличаться от него в главном – в том, что обладает живым, смертным, самодвижущимся телом. Только оно способно прочувствовать, что такое «упасть», «скорость», «высоко», «гора» и тысячи иных вещей, которые в ином случае остаются просто понятиями, определенными с помощью других, столь же мало имеющих отношения к действительности понятий. В поговорке «Сытый голодного не разумеет» все это выражено с предельной четкостью. Что уж говорить о возможности понимания металлическим компьютером телесного человека...

Языковеды подметили, впрочем, что «точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы». Бессловесной! Откуда же берутся эти «немые» знания?

Вне всякого сомнения, их порождает опять-таки наше самодвижущееся тело: мы живем и, чтобы жить, обязаны так или иначе функционировать, брать в руки какие-то вещи, изучать их, действовать с их помощью, куда-то ехать, управлять какими-то машинами и так далее. А поскольку человек – животное общественное и в силу этого существовать может только в общении с другими людьми (мы любим уединение, но не выносим одиночества!), приходится ему овладевать также и умением зрительного, бессловесного разговора, сильно зависящего от того социума, в котором воспитывался ребенок и пребывает взрослый.

Рис. 71.В разных культурах и субкультурах один и тот же жест может иметь самые разные значения – от положительного до оскорбительного

Ведь типично американский жест «О’кей», долженствующий показать, что у демонструющего все в порядке, во Франции означает «ноль», в Японии – «деньги», а странах Средиземноморья так объявляют о своей «нестандартной направленности» гомосексуалисты.

В 170-страничной книге Аллана Пиза «Язык жестов» приведены многие десятки «высказываний тела», от присущей генетически способности отвечать улыбкой на улыбку, хмуриться в печали или чтобы показать неприязнь, до благоприобретенных и призванных продемонстрировать либо откровенность, либо дружелюбие, либо превосходство.

А профессор Калифорнийского университета Пол Экман, известный своими иследованиями психологии лжи, обнаружил, что, помимо общеизвестных мимических движений, лицевым мышцам присущи микродвижения.

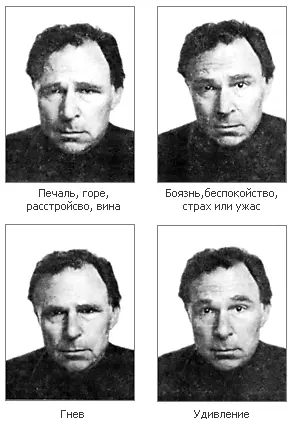

Рис. 72.Выражение лица – это безмолвье слова, обращенные к собеседнику

Они длятся не более четверти секунды и выражают то, что человек хочет скрыть, – иными словами, обнажают его ложь (не имеет значения, во злобу ли эта ложь или во спасение): он бессловесно «проговаривается».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/images/nocover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)