Георгий Войткевич - Возникновение и развитие жизни на Земле

- Название:Возникновение и развитие жизни на Земле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-001961-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Войткевич - Возникновение и развитие жизни на Земле краткое содержание

В книге излагается актуальная проблема современного естествознания — происхождение жизни. Она написана на основе самых современных данных геологии, палеонтологии, геохимии и космохимии, которые опровергают многие традиционные, но устаревшие представления о происхождении и развитии жизни на нашей планете. Глубокая древность жизни и биосферы, соизмеримая с возрастом самой планеты, позволяет автору сделать вывод: происхождение Земли и жизни — единый взаимосвязанный процесс.

Для читателей, интересующихся науками о Земле.

Возникновение и развитие жизни на Земле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

6. Вся Солнечная система химически дифференцирована. Ее тела изменяют свой состав в зависимости от гелиоцентрического расстояния, что является отражением установившейся определенной химической зональности протопланетной туманности в период ее образования. Так, если мы учтем главные планетные компоненты в виде следующего ряда: Fe-(0, Si, Mg)-H20-CH4, то по мере возрастания расстояния от Солнца в соответствующих телах увеличивается содержание компонентов слева направо. Ближайший к Солнцу Меркурий содержит преимущественно два первых компонента, в углистых хондритах — астероидах все железо окислено и уже содержится заметное количество H 2О. Большая часть спутников гигантских планет покрыта льдом (Н 2О), а далекий Плутон состоит из верхней оболочки, сложенной метаном (СН 4).

Указанные положения, основанные на современном космохимическом материале, позволяют прийти к общему заключению о том, что происхождение Солнечной системы в первую очередь было связано с физико-химическими процессами в широком смысле слова. Эти процессы зависели от гелиоцентрического расстояния и степени охлаждения вещества в определенной зоне туманности.

В результате усилий довольно широкого круга исследователей на смену космогоническим гипотезам приходит новая теория, опирающаяся главным образом на данные космохимии и учитывающая физико-химические процессы при охлаждении первичной солнечной туманности, которые привели к химической неоднородности различных тел Солнечной системы,

Формирование химического состава Земли и планет определялось последовательной конденсацией элементов и их соединений в порядке, обратном их летучести, — из газовой системы приближенно солнечного состава: сперва тугоплавких, затем труднолетучих и наконец наиболее летучих элементов и их соединений. Температуры конденсации элементов и их соединений из газа солнечного состава при охлаждении ниже 2000 К были вычислены по уравнениям химической термодинамики Э. Андерсом, Дж. Ларимером, Л. Гроссманом, Дж. Льюисом и другими авторами. В широких пределах возможных давлений первыми выделяются капли железа при температуре 1500 К и ниже, затем силикаты магния (Mg 2SiO 4, MgSiO 3), сульфиды (FeS). В конце, ниже 200 К, конденсируются такие вещества, как вода (лед) и ртуть. Результаты этих расчетов следует принимать как первое приближение к решению химической эволюции протопланетной туманности. В действительности в ней происходили сложные процессы взаимодействия между всеми химическими элементами таблицы Менделеева, а также между ранее выделившимися конденсатами и окружающей средой газовой фазы.

В самом общем виде можно себе представить, что образование планет совершалось в два этапа. Первый этап знаменовался охлаждением и конденсацией вещества газовой туманности. В связи с разной скоростью остывания в зависимости от гелиоцентрического расстояния туманность в отдельных зонах приобрела различный химический состав. Эта неоднородность увеличивалась под влиянием солнечных лучей, которые отбрасывали легкие газы в периферическую часть Солнечной системы, в область формирования гигантских планет. Второй этап — это процесс аккумуляции конденсированных частиц в протопланеты. Можно допустить, что оба этапа не были разделены сколько-нибудь значительным промежутком времени. Аккумуляция в определенных участках протопланетной туманности началась тогда, когда конденсация еще не завершилась.

Неясным еще остается вопрос о последовательности аккумуляции протопланетных частиц. Ряд геохимических и физических данных указывает скорее в пользу гетерогенной аккумуляции планеты, когда последовательность аккумуляции повторяла последовательность конденсации. В этом случае верхние горизонты первичной Земли оказались сложенными самыми последними конденсатами солнечной туманности. Центральная часть ядра Земли образовалась при аккумуляции металлического железа, которое покрылось затем конденсатами в виде смеси металла, силикатов и троилита. Позже всех на поверхность растущей Земли поступил материал, близкий по составу к углистым хондритам, обогащенный летучими и органическими веществами.

На последних стадиях остывания солнечной туманности происходило массовое образование органических соединений в области формирования планет земной группы, астероидного пояса и, вероятно, очень обширного пространства в целом, включая область формирования комет.

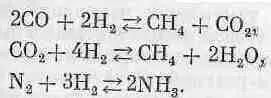

В связи с повышенной распространенностью водорода в первичной туманности возникали простейшие его соединения с углеродом и азотом. Поскольку наиболее стабильной формой углерода был СО, то по мере охлаждения солнечной туманности происходили следующие реакции:

В отдельных областях протопланетной туманности, очевидно в области формирования гигантских планет, куда давлением солнечной радиации были перенесены легкие молекулы, появлялись H 2, CH 4NH 3, Н 2О. При сочетании этих компонентов могли совершаться реакции типа Миллера-Юри под влиянием ионизирующей радиации, что приводило к образованию многочисленных органических соединений. Однако роль солнечной радиации как ионизирующего фактора, по всей вероятности, была ничтожной. Зараженная пылью протопланетная туманность была непрозрачной для ультрафиолетового света.

Тем не менее можно утверждать, что в ранней Солнечной системе существовали мощные источники радиации, вызывающие фотохимические реакции. К ним относятся повсеместно рассеянные радиоактивные изотопы, находящиеся как в газовой, так и в твердых пылевых фазах первичной туманности. Современная радиоактивность материала Солнечной системы определяется главным образом наличием изотопов 232Th, 235U, 238U, 40К, которых 4,5 млрд лет назад было значительно больше, например 235U было почти в 80, а 40К в 10 раз больше, чем сейчас. Кроме того, в период формирования планет и родоначальных метеоритных тел, возникших в связи с завершением процессов ядерного синтеза, присутствовали сильно радиоактивные изотопы. Однако они вскоре вымерли, поскольку обладали периодом полураспада в пределах 1-100 млн лет. Некоторые из вымерших радиоактивных изотопов представлены в табл. 8.

Учитывая эти обстоятельства, нетрудно заключить, что сама естественная радиоактивность как наследство болев древней космической эпохи синтеза нуклидов в виде альфа-, бета- и гамма-излучений могла и должна была ионизировать окружающую среду, стимулируя многие химические реакции, в том числе синтез органических соединений. Таким образом, само веществе, законы сил, заложенных в атомах, включая свойства ядер и электронных оболочек, определили в исторической последовательности оптимальную обстановку для создания высокомолекулярных органических соединений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: