Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход

- Название:Поведение: эволюционный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00514-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход краткое содержание

В книге с эволюционных позиций освещаются все разделы, связанные с поведением: этология, нейрофизиология, теории научения и мотивации. Показана методологическая роль генетики и теории эволюции в изучении поведения. Рассмотрены взаимосвязь поведения и когнитивных процессов, проблемы психики, сознания, памяти.

Интеграция данных поведенческих наук – актуальная проблема современного образования. В пособии сделана попытка такой интеграции, что позволяет рассмотреть разделы, входящие в учебные планы разных направлений.

Изложенный материал может быть использован студентами биологических, психологических, педагогических факультетов при изучении курсов этологии, зоопсихологии, психологии развития, физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, психофизиологии. Отсутствие излишней детализации делает книгу доступной для студентов гуманитарных вузов. Пособие также представляет интерес для научных сотрудников, занимающихся вопросами природы человека.

Поведение: эволюционный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторые эволюционные теории, основанные на эффекте группы, были рассмотрены нами в предыдущем разделе. Возможно, углубление наших знаний отведет естественному отбору совершенно другую роль. Формирование новых взглядов в эволюционной биологии в полной мере коснулось и эволюции поведения.

3.3. Теоретические положения этологии

После краткого описания источников становления этологии рассмотрим ее основные теоретические положения. В 1963 г. Н. Тинберген формулирует основные проблемы исследования поведения (Tinbergen N., 1963). Знаменитые «4 вопроса Тинбергена» стали определяющими при любых подходах к анализу поведения:

1. Какие факторы регулируют поведение?

2. Каким путем формируется поведение в онтогенезе?

3. Каким путем сформировалось данное поведение в филогенезе?

4. Каковы адаптивные функции данной модели поведения?

Базовым понятием этологии является инстинкт– генетически детерминированная модель поведения. Впервые определение инстинкта как видоспецифичного поведения было дано немецким ученым Г. Реймарусом (1694–1768). Он весьма четко отметил характеристики инстинкта, его отличие от обучения. Современные представления об инстинкте существенно изменились, с чем мы познакомимся ниже.

К. Лоренц представил свою картину реализации инстинктивного поведения. Под действием внешних и внутренних стимулов (гормонов, голода, света, других особей) в соответствующих нервных центрах происходит накопление специфической для данного действия энергии. Термин «специфическая энергия» использовался К. Лоренцем скорее как метафора. В последующих исследованиях обычно применялся термин «драйв», предложенный американским психологом Р. Вудвортсом (1869–1962) в 1918 г.

Драйв– это побуждение к определенным действиям. Немного тем обсуждалось в поведенческих науках столь часто, как тема драйва. Несмотря на многочисленную критику этого понятия, сам термин «драйв» укоренился в лексиконе этологов. В настоящее время он анализируется в русле теории мотивации, которая становится все более важным разделом науки о поведении.

Ученик Ч. Уитмена, американский зоолог У. Крэг (1876–1954) первым выделил этапы в реализации инстинкта. Его разработки легли в основу фундаментальных положений этологии.

Под действием драйва (примем этот термин как метафору) начинается непосредственно инстинктивное поведение, состоящее из двух фаз.

1-я фаза – аппетентное (поисковое) поведение. Этот этап заключается в активном поиске особых ключевых раздражителей – релизеров.

Восприятие релизеров генетически детерминировано и видоспецифично. Причем генетически обусловлено не только узнавание релизера, но и принципиальный вид реакции на него. Вероятный механизм действия релизеров заключается в снятии блокировки в нервной системе для запуска специфических реакций, что знаменует начало заключительной стадии.

К. Лоренц подчеркивал, что аппетентное поведение – это не пассивная реакция ожидания, а именно поиск релизеров. Особенно четко он проявляется в половом поведении. Многочисленные наблюдения наглядно подтвердили наличие ключевых раздражителей в поведении животных. Часто релизером является красное пятно на теле, что мы наблюдаем у самых разных групп (рыбка колюшка , птичка зарянка и другие). Для утят и гусят релизером является крестообразный объект в небе: летит длинным концом вперед – значит сородич, летит коротким концом вперед – значит хищник, враг. Разнообразные релизеры определяют половое поведение. Часто к ним относятся различные украшения: гребни, хохолки, красочное оперение, песня и многое другое. Особенно впечатляют эксперименты, когда животные (обычно птицы) предпочитают искусственную модель с гипертрофированным релизером естественному объекту. Нередко аппетентное поведение представляет собой многоэтапный процесс, когда окончание одного этапа служит пуском для другого. Так, в брачном поведении самца колюшки можно выделить три этапа: поиск территории – строительство гнезда – поиск самки.

Тема релизеров активно обсуждается в рамках социальной этологии и этологии человека. Особой популярностью пользуется анализ релизеров агрессивного поведения, брачных ритуалов, биологических критериев привлекательности.

Поскольку все животные опознают релизеры с первого раза и без обучения, механизм их опознавания на заре этологии получил название «врожденного пускового механизма» (Lorenz K., 1950). Однако интерпретация действия релизеров в настоящее время отличается от первоначальных моделей, что будет рассмотрено далее в специальном разделе.

2-я фаза – консуматорное (завершающее) поведение. Представляет собой видоспецифическую, в основном генетически детерминированную, последовательность движений.

К. Лоренц вначале называл такую последовательность «наследственные координации», но в дальнейшем утвердился термин «фиксированные комплексы действий» – ФКД(FAP – fixed action patterns), предложенный Н. Тинбергеном. Интересно, что ФКД иногда оказываются филогенетически даже старше, чем морфологические признаки. На эту особенность указал еще К. Лоренц, рассматривая цапель двух разных родов: несмотря на морфологическую дифференциацию окраски оперения, церемония приветствия у них была одинакова.

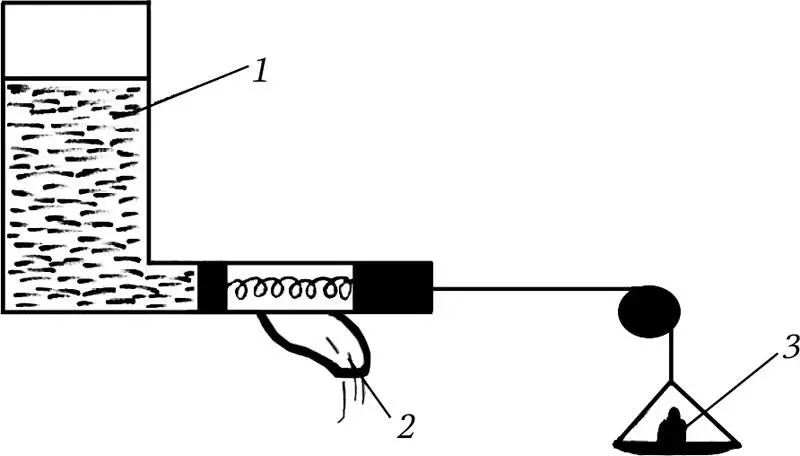

Основываясь на таких теоретических положениях, К. Лоренц для наглядности представил свою знаменитую «гидравлическую модель». В этой модели вода в баке символизирует «накопленную энергию действия», или драйв. Бак имеет заглушку с пружиной, которая соединена с грузом-релизером. Активность означает растяжение пружины, открытие заглушки и вытекание воды. Груз (релизер) и уровень воды (драйв) действуют в одном направлении – чем выше уровень воды, тем меньше требуется груз (рис. 3.2).

Рис. 3.2 . «Гидравлическая модель» инстинкта К. Лоренца: 1 – уровень воды (драйв); 2 – вытекание воды (активность); 3 – груз (релизер)

За свою «гидравлическую модель» К. Лоренц получил изрядную долю критики. Его обвиняли в механицизме, в многочисленных нестыковках с опытными данными, в упрощении действительности. На мой взгляд, критика незаслуженна. «Гидравлическая модель» сыграла важную роль в формировании представлений о механизме поведения, в понимании которого и сейчас много неясного. Любая схема есть упрощение реальности.

Важнейшим следствием «гидравлической модели» явилось понятие спонтанности инстинктивного поведения. Спонтанность– это запуск ФКД без релизера. На схеме она определяется уровнем воды, «разжимающим» пружину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: