Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход

- Название:Поведение: эволюционный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00514-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход краткое содержание

В книге с эволюционных позиций освещаются все разделы, связанные с поведением: этология, нейрофизиология, теории научения и мотивации. Показана методологическая роль генетики и теории эволюции в изучении поведения. Рассмотрены взаимосвязь поведения и когнитивных процессов, проблемы психики, сознания, памяти.

Интеграция данных поведенческих наук – актуальная проблема современного образования. В пособии сделана попытка такой интеграции, что позволяет рассмотреть разделы, входящие в учебные планы разных направлений.

Изложенный материал может быть использован студентами биологических, психологических, педагогических факультетов при изучении курсов этологии, зоопсихологии, психологии развития, физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, психофизиологии. Отсутствие излишней детализации делает книгу доступной для студентов гуманитарных вузов. Пособие также представляет интерес для научных сотрудников, занимающихся вопросами природы человека.

Поведение: эволюционный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И такое явление как любовь также имеет свои филогенетические корни. Хотя в гуманитарной традиции принято противопоставлять любовь и секс, с точки зрения эволюции это две стороны полового поведения человека. Влюбленность возникает в процессе антропогенеза как фактор, усиливающий прочность образования пар при возросшем периоде воспитания потомков. Состояние влюбленности похоже на действие наркотиков. При этом идеализируется восприятие любимого человека, что резко выделяет влюбленного среди потенциальных брачных партнеров.

Возникновение этих отношений требует строгих моногамных пар, что является филогенетическим наследием вида. Пора снять ореол исключительности с воспетой поэтами человеческой любви. Животный мир знает примеры поразительной привязанности и верности своему брачному партнеру, но никто не пишет по этому поводу поэм и романов. Человеку особенно нечем гордиться на фоне некоторых наших «меньших братьев». Так, представители отряда Scandentia (тупайи) являются мелкими животными с примитивными признаками. Возможно, тупайи родственны предкам приматов. Их «верность на всю жизнь» нисколько не связана с уровнем развития мозга. Тупайи могут не пережить «горя», вызванного смертью «супруга», но спокойно загрызут собственных детей, если их будет «слишком много». Для эволюционистов скорее интересны филогенетические истоки столь строгой моногамии, поскольку она представляется невыгодной стратегией. Однако тупайи не являются исключением в животном мире.

Долгое детство и беспомощность человека явились причинами многих радикальных изменений в его анатомии, физиологии и поведении. Филогенетические истоки полового поведения человека интенсивно разрабатываются в эволюционной психологии, с которой мы познакомимся далее.

Весьма интересен описанный К. Лоренцем феномен индоктринации (Лоренц K., 1998). Индоктринация– это массовое внушение определенной точки зрения. Она возникла в эволюции человека вследствие преимуществ согласованного принятия групповых решений. В теоретической разработке этого явления большая заслуга также принадлежит другому выдающемуся этологу И. Эйбл-Эйбесфельдту (Eibl-Eibesfeldt J., 1989). Хотя, в строгом смысле слова, индоктринация специфична для человека, она имеет глубокие филогенетические корни.

К. Лоренц описал закономерность, характерную для восприятия как животных, так и наших предков: « если ты не способен разобраться в причинно-следственных связях, воспринимай значимое событие как целое » (Лоренц К., 1998). В этом случае фиксируются мелкие второстепенные детали, не имеющие принципиального значения для данного события. И. Эйбл-Эйбесфельдт полагал, что индоктринация и импринтинг (который мы рассмотрим ниже) имеют одинаковые нейрофизиологические и нейрохимические механизмы. Эти механизмы лежат в основе многочисленных ритуалов, которыми насквозь пронизана жизнь современного общества. Все правила «хорошего» поведения, народные традиции, религиозные церемонии – все это ритуалы.

По критерию подверженности чужой точке зрения, как и по другим признакам, люди образуют вариационный ряд. В социальной психологии готовность принятия мнения группы обозначают термином «конформизм». В основе конформизма лежит феномен внушаемости (который мы также рассмотрим в дальнейшем). Хотя механизм внушаемости до сих пор не раскрыт, несомненно, что она имеет глубокие эволюционные корни, поскольку является одним из основных факторов нашего социального поведения.

Модели поведения человека, сформированные за долгую историю естественным отбором для совершенно других условий, где они были адаптивны, оказались нашим тяжелым наследием в век машин, компьютеров, телевидения и универсамов. Это наследство во многом определяет будущее человека. В этом плане наибольшее внимание в этологии человека привлекала тема агрессивности, поскольку она касалась явления, ставящего под угрозу само существование цивилизации. Где эволюционные корни современной «цивилизованной» агрессивности человека? Этот вопрос вызывал (и вызывает) бурные споры, явился причиной самых глубоких разногласий между этологами и гуманитариями.

3.6. Агрессивность

Агрессивность – неотъемлемый атрибут взаимоотношений живых существ. Ведущими факторами формирования этого явления в природе считаются защита территории (и ее пищевых ресурсов) и борьба за брачного партнера. У социальных видов особо острый характер принимает борьба за лидерство и место в иерархии.

Бесчисленные дискуссии на протяжении веков не прояснили вопроса о механизмах агрессивности. С трудом поддается определению и само понятие агрессии. Внутривидовая и межвидовая агрессивность, вероятно, определяется разными механизмами.

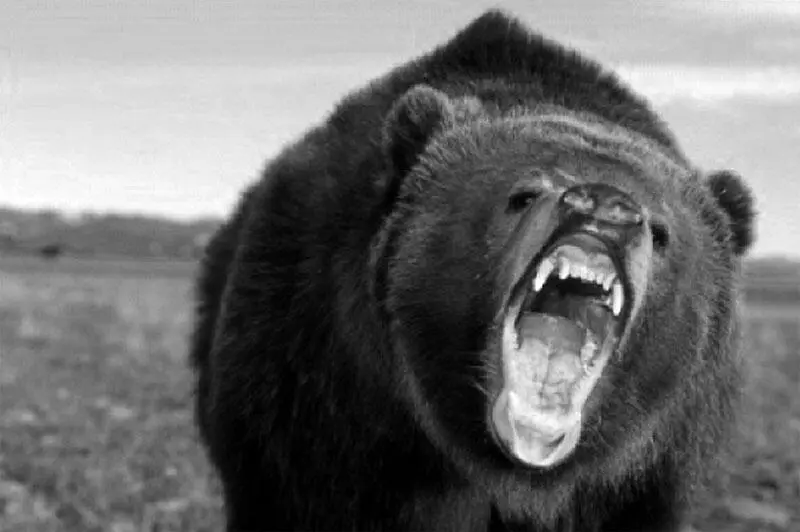

Одной из самых дискуссионных в науке стала проблема спонтанности агрессии, выделенная еще К. Лоренцем (Lorenz K., 1963). Вопрос был поставлен так: является ли агрессивность реакцией на какой-либо фактор, или животные сами активно ищут ситуации для агрессии (рис. 3.3)? Понимание всех деталей этого механизма приобрело глобальное значение в проблеме агрессивности человека, поскольку в нем видели ключ к решению проблемы. Если агрессивность является заложенной потребностью, которая неизбежно найдет пути реализации, то единственной возможностью является «переориентация» ее в относительно приемлемое русло (наиболее часто в пример приводился спорт). Если агрессивность вызывается исключительно каким-либо внешним фактором, то следует постараться свести к минимуму действие этого фактора в онтогенезе. Эти два варианта виделись как две альтернативы. В психологии, часто ориентированной на более «оптимистичный» вариант, упорно отстаивалась версия реакции на фрустрацию.

Рис. 3.3 . Является ли агрессивность реакцией на какой-либо фактор, или животные сами активно ищут ситуации для агрессии?

Фрустрация– это состояние, возникающее в ситуации неосуществления какой-либо значимой для организма потребности.

Теоретические разработки феномена фрустрации занимают огромное место в психологии человека. У животных к аналогичному состоянию может привести отсутствие сенсорной обратной связи, подтверждающей ожидаемое.

Является ли фрустрация фактором, просто усиливающим агрессивность, или она и есть ее первопричина? Многие авторы, особенно бихевиорального направления, рассматривают фрустрацию как первопричину агрессии. Проявление фрустрации, действительно, весьма наглядно. В наблюдениях за крысами наибольший уровень агрессивности был в случае, когда голодные крысы видели корм, но он был им недоступен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: