Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход

- Название:Поведение: эволюционный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00514-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход краткое содержание

В книге с эволюционных позиций освещаются все разделы, связанные с поведением: этология, нейрофизиология, теории научения и мотивации. Показана методологическая роль генетики и теории эволюции в изучении поведения. Рассмотрены взаимосвязь поведения и когнитивных процессов, проблемы психики, сознания, памяти.

Интеграция данных поведенческих наук – актуальная проблема современного образования. В пособии сделана попытка такой интеграции, что позволяет рассмотреть разделы, входящие в учебные планы разных направлений.

Изложенный материал может быть использован студентами биологических, психологических, педагогических факультетов при изучении курсов этологии, зоопсихологии, психологии развития, физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, психофизиологии. Отсутствие излишней детализации делает книгу доступной для студентов гуманитарных вузов. Пособие также представляет интерес для научных сотрудников, занимающихся вопросами природы человека.

Поведение: эволюционный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Врановые успешно используют «подручные» средства в своей «трудовой деятельности», чтобы достать корм, находящийся вне клетки. Многолетние исследования по обучению их счету проводились под руководством З. А. Зориной. Эксперименты включали несколько серий все возрастающего уровня сложности. В них птицы продемонстрировали способности к арифметическим действиям (сложению), к сохранению представлений в отвлеченной форме в виде символов (цифр), к транзитивным заключениям (если А = В, а В = С, то А = С). Результаты экспериментов подробно описаны в работах авторов (Зорина З. А., Полетаева И. И., 2003; Зорина З. А., Смирнова А. А., 2006).

Хищные птицы не показали таких выдающихся способностей, еще хуже результаты у голубей. Однако следует заметить, что подобные эксперименты весьма трудоемки, а главное, требуют неформального подхода от исследователя, его любви к своим питомцам, поэтому не будем делать скоропалительных выводов.

Среди млекопитающих лучшие показатели по когнитивным способностям наблюдаются у антропоидов и дельфинов, хуже – у хищных, еще хуже – у грызунов (Зорина З. А., Полетаева И. И., 2003). Правда, в последнее время часто пишут о переоценке умственных способностей дельфинов, о тенденциозной интерпретации фактов, объясняемой погоней за сенсационностью.

Весьма показательны сравнительно-филогенетические исследования способности животных к абстрагированию. Наличие способности к формированию понятия чаще других в исследованиях демонстрируют антропоиды (см. рис. 10.1). Шимпанзе способны распространять понятие «больше» и на число и на размер. Сформированное понятие «собака» распространяется на собак всех пород, их изображения и даже на собачий лай (Зорина З. И., Полетаева И. И., 2003).

Появление способности к абстрагированию в филогенезе, несомненно, имело адаптивное значение, поскольку такая способность позволяет животным не только реагировать на конкретные факторы, но и проявлять адекватные действия в новой ситуации, при появлении новых стимулов того же класса. Физиологические механизмы, лежащие в основе этого явления, еще неизвестны, но следует ожидать, что в филогенезе они формируются вместе с развитием памяти.

В исследованиях орудийной деятельности среди приматов чаще всего сравнивались различные мартышковые (сем. Cercopithecidae ), капуцины ( Cebus capucinus ) и антропоиды. Обычно когнитивные способности мартышек оцениваются ниже, чем способности антропоидов и капуцинов. Обезьяны, не относящиеся к антропоидам, хорошо справлялись со многими заданиями, но часто оказывались в тупике перед задачами, решаемыми шимпанзе , поэтому в способности к инсайту им первоначально было «отказано» (Visalberghi E., 1997). Однако расширение экспериментальных подходов к исследованию целенаправленной деятельности заставило ученых отказаться от проведения резкой границы между антропоидами и другими обезьянами. Индивидуальный разброс интеллектуальных способностей оказался весьма велик в обеих группах, что позволило выявить «одаренных» особей и среди «низших» обезьян, которые иногда даже превосходили некоторых «высших».

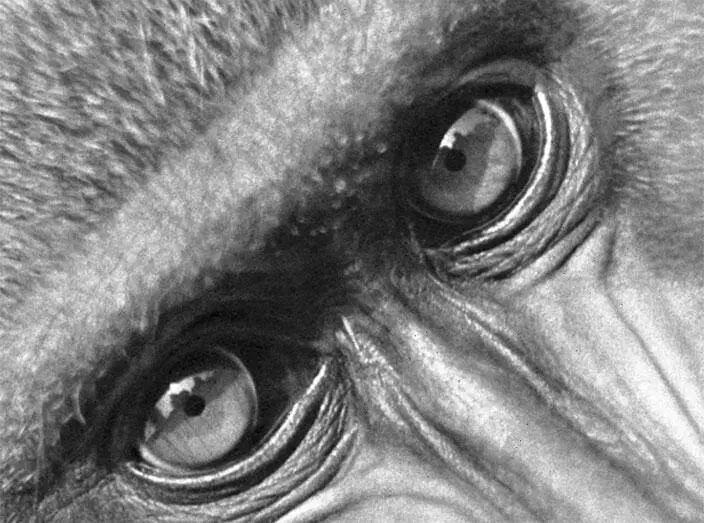

Еще большее впечатление на специалистов произвели эксперименты с макаками-резус ( Macaca mulatta ) из семейства мартышек по обучению счету. Макаки также научились ранжировать множества от 1 до 9, используя чувствительный монитор компьютера (Brannon E., Terrace H., 1998). Поэтому сами термины «низшие» и «высшие» некоторые специалисты стали рассматривать как научный анахронизм (Резникова Ж. И., 2005). Особенно высокие когнитивные способности наблюдаются у павианов и мандрила, которые демонстрируют явление параллелизма по этому показателю среди приматов (рис. 10.4).

Рис. 10.4 . Павианы демонстрируют исключительно высокий для «низших» обезьян уровень когнитивных способностей. Посмотрите в эти глаза

Кроме приматов особый интерес представляют собаки, поскольку ни одно животное столь тесно не сосуществует с человеком уже на протяжении многих веков. Собаки демонстрируют чудеса понимания, значительно превосходя в этом плане даже шимпанзе. Несомненно, их сближение с человеком сопровождалось направленной селекцией. Генетически закреплялись признаки, благоприятствующие сосуществованию, такие как взаимная терпимость, а затем привязанность. Хотя процесс одомашнивания собаки начался всего 10–15 тыс. лет назад, что является ничтожным сроком для эволюционных преобразований, сближение человека и дикой собаки произошло значительно раньше (Алексеевич Л. А. [и др.], 2000).

Интересно, что гибриды собаки и ее диких родственников ( волков, шакалов, койотов ) практически полностью наследуют поведенческие признаки диких видов, что указывает на рецессивный характер специфических аллелей собаки, контролирующих поведение. Но можем ли мы признать способность собак к мышлению?

Разброс когнитивных способностей собак разных пород огромен, что объясняется направленной селекцией при искусственном отборе. Несмотря на большое число наблюдений, данные противоречивы, что часто объясняется психологическим фактором преувеличения хозяевами способностей своих питомцев. Но представители некоторых пород демонстрируют действительно феноменальную способность понимать человека. Можно выделить такие породы, как пудель, бордерколли, немецкая овчарка , хотя отметим, что индивидуальные особенности играют не меньшее значение, чем породные (рис. 10.5). Но до конца ли мы сами понимаем механизм этой «способности понимать»?

Рис. 10.5. Научился ли человек понимать собаку?

Специалисты не проявляют единодушия в распределении «интеллектуалов» на пьедестале почета живой природы, чему есть веские причины. Весьма трудно представить интеллектуальный потенциал различных представителей животного мира, поскольку нет универсальных тестов интеллектуальной деятельности, а показатели разных тестов могут приводить к разным заключениям. Следует помнить, что эволюция обычно «проигрывает» свои варианты в разных группах разными способами, поэтому мы никогда не наблюдаем прямой линии усложнения, в том числе и по когнитивным способностям. Интересно отметить, что представители одного отряда часто демонстрируют широкий диапазон показателей когнитивных способностей. К таким отрядам принадлежат и «рекордсмены» (воробьиные, попугаи, китообразные, приматы).

Исходя из сказанного, наглядно видна бесперспективность попыток выбора «самого умного» в природе. Одни виды могут первенствовать в одной области, другие – в другой. После феноменальных успехов бонобо в освоении языков-посредников некоторые приматологи поспешили отдать пальму первенства этому виду (Waal F. de, 1995). Но, обладая такими способностями, бонобо никогда не были замечены за применением орудий в природе. Шимпанзе , наоборот, являются лидерами в освоении орудийной деятельности. Что поставить выше – «лингвистические» способности бонобо или «технологические» достижения шимпанзе ? Или способность к «прямой речи» попугаев? Или способность к чтению «языка тела» у собак? Нередко в исследованиях очень высоко оцениваются когнитивные способности слонов (рис. 10.6). В любом случае выбор будет предопределяться субъективными предпочтениями автора, а не научной объективностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: