Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход

- Название:Поведение: эволюционный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00514-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход краткое содержание

В книге с эволюционных позиций освещаются все разделы, связанные с поведением: этология, нейрофизиология, теории научения и мотивации. Показана методологическая роль генетики и теории эволюции в изучении поведения. Рассмотрены взаимосвязь поведения и когнитивных процессов, проблемы психики, сознания, памяти.

Интеграция данных поведенческих наук – актуальная проблема современного образования. В пособии сделана попытка такой интеграции, что позволяет рассмотреть разделы, входящие в учебные планы разных направлений.

Изложенный материал может быть использован студентами биологических, психологических, педагогических факультетов при изучении курсов этологии, зоопсихологии, психологии развития, физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, психофизиологии. Отсутствие излишней детализации делает книгу доступной для студентов гуманитарных вузов. Пособие также представляет интерес для научных сотрудников, занимающихся вопросами природы человека.

Поведение: эволюционный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

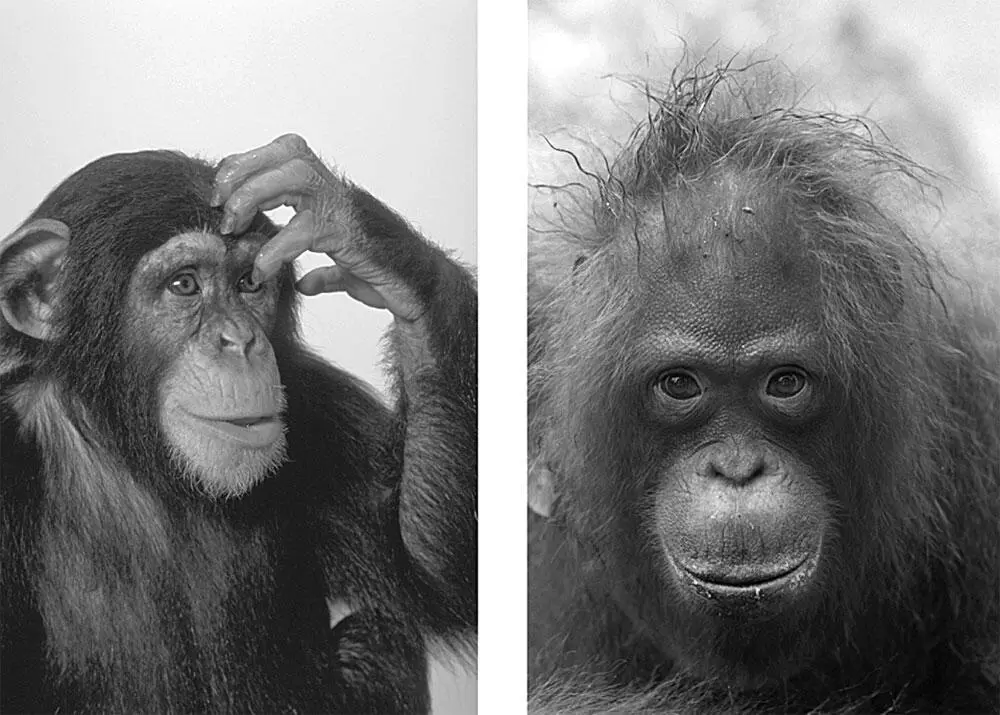

Рис. 12.1. Кто, кроме человека, обладает сознанием?

К настоящему времени обозначилась тенденция не проводить качественных различий между психикой человека и животных. Учитывая распространенность параллелизма в эволюции, можно предполагать, что способность к мышлению высокого уровня не была «забронирована» за человеком. Такому положению предшествовали многочисленные эксперименты, убедительно показавшие не только исключительно высокий уровень развития психики многих представителей животного мира, но и единые принципы феномена мышления. Подчеркивая отсутствие принципиальных различий, многие современные авторы указывают на общность психики человека и животных. Допускается возможность возникновения сознания в ходе различных филогенезов у организмов с различным устройством нервной системы (Резникова Ж. И., 2005). Вспомним версию возможного развития мыслительных способностей у динозавров при другом ходе эволюционных событий.

Естественно, пока мы не можем четко сказать, что такое сознание, мы не можем говорить о его носителях. Поэтому сейчас в наличии имеется самый широкий диапазон мнений по вопросу, кто является носителем сознания: только человек, «высшие» животные, все животные, все живое…

Какие гипотезы предлагаются в настоящее время относительно мозговых механизмов сознания и психики? Перед их рассмотрением еще раз отметим, что сами эти понятия в некоторых подходах четко не разделены.

12.5. Модели психики и сознания

Согласно данным нейрофизиологии, мозг рассматривается как целостная структура, поэтому не стоит тратить усилия на поиски «центра сознания». По одной из версий, мозг постоянно имеет дело как с вновь поступающей информацией, так и с информацией, сохраненной в памяти. В нейрофизиологии весьма популярна гипотеза «повторной сигнализации», предполагающая повторный вход возбуждения в исходную группу нейронов с последующим синтезом информации из других групп нейронов и из внешней среды (Edelman G., 1989).

Возможно, предпосылкой возникновения сознания стало специфическое взаимодействие между совокупностями информации, перерабатываемыми по отдельности двумя разными полушариями (Адам Д., 1983). Причем информация каждого полушария воспринималась другим как «независимая сущность» (Матурана У., 1996). Чего больше во взаимодействии полушарий – сотрудничества или соперничества? Этот вопрос встал сразу после открытия феномена функциональной асимметрии и до сих пор продолжает волновать ученых.

Однако наибольший резонанс вызывают компьютерные модели, на которых следует остановиться подробнее.

В 1936 г. английский математик А. М. Тьюринг (1912–1954) описал универсальный преобразователь дискретной информации, получивший название «машины Тьюринга» и проложивший путь к созданию компьютера. А. М. Тьюринг рассматривал человеческую память как менее совершенный вариант компьютерной памяти. Основным отличием интеллекта человека он считал способность правдоподобно лгать. «Тест Тьюринга» стал направляющим вектором разработок искусственного интеллекта. Сам А. М. Тьюринг был уверен, что к 2000 г. проблема искусственного интеллекта будет решена. Он ошибся.

Однако широкое распространение информационных технологий явилось причиной активной разработки моделей памяти, использующих компьютерные метафоры. Человек стал рассматриваться как система по приему и переработке информации, а компьютер – как модель человеческого мышления и создания систем искусственного интеллекта.

Дальнейшим развитием компьютерной модели в психологии явилась теория фреймов. Фрейм– это целостный образ реальности, который хранится в памяти и регулирует активность. Детали такого образа могут быть изменены. Процесс приобретения знаний рассматривается как преобразование фреймов и фреймовых систем. Теория фреймов, несмотря на всю ее разработанность, не смогла во всей полноте описать процесс познания, природу субъективной реальности и индивидуальных различий.

Многие нейробиологи относятся с большим подозрением к компьютерным моделям психики. Основной их контрдовод – высокая степень недетерминированности системы нейронов, образующих мозг. Мозг отличается большой пластичностью, способностью изменять свою структуру и физиологию в ходе развития. Английский нейрофизиолог С. Роуз видит принципиальное отличие мозга от компьютера в том, что мозг работает не только с информацией, но и со смыслом, причем сама информация может радикально преобразовываться. «Воспоминание – это больше, чем извлечение файлов из памяти компьютера» (Роуз С., 1995).

Наличие таких факторов, как мотивация, внимание, интерес, действительно отличает процессы памяти животных и человека от компьютерной обработки информации. У живых организмов запоминание представляет собой активный процесс. Представление о мозге как о компьютере со своим «процессором» и «жестким диском» – это чистая метафора. Человек и животные отбирают для фиксации в памяти из потока информации, поступающей из внешнего мира, только значимую информацию. Для такого отбора существуют специальные механизмы фильтрации, предотвращающие загромождение памяти новой информацией. По мере развития организм совершенствует такую способность. Часто процесс запоминания с возрастом улучшается благодаря возрастающей способности группировать материал.

Большие надежды в постижении тайн психики, особенно в вопросах интеллекта и сознания, были связаны с разработкой эмерджентного подхода.Он берет свое начало в теории «эмерджентной эволюции», предложенной С. Александером (1859–1938) и К. Лойд-Морганом (1852–1936). Концепция «эмерджентной эволюции» гласит, что взаимодействие между элементами на одном уровне приводит к качественно новым явлениям на другом уровне. Эмерджентное свойство представляет собой новообразование, принципиально не сводимое к его составляющим. Эта концепция как бы противоположна редукционистскому подходу. Активным сторонником эмерджентного подхода к проблеме психики был американский нейрофизиолог Р. Сперри, лауреат Нобелевской премии 1981 г. (Сперри Р., 1994).

Известный специалист по поведению человека, с которым мы уже встречались на этих страницах, Дж. Даймонд популярно рассматривает как эмерджентные признаки «счастливые браки» и успешное одомашнивание животных. Метафорично называя эмерджентный подход «принципом Анны Карениной», он обыгрывает фразу великого русского писателя Л. Н. Толстого (1829–1910) из его одноименного романа: « Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему », подразумевая, что для счастливого брака необходимо совпадение всех факторов, а несовпадение любого из множества факторов приводит к различным несчастным бракам. Также была необходима совокупность всех факторов, чтобы животное подходило для одомашнивания (Даймонд Дж., 2009).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: